社会学研究科・社会学部紹介

社会学研究分野とは

現代社会を多面的にかつ総合的に研究し、その成果を大学院・学部の教育へと有機的に結びつけ、かつ現代的な新たな課題にも柔軟に対応していける開放的で相互媒介的な研究・教育ユニット、それが「社会学研究分野」です。

研究分野の構成

社会学研究分野は、社会学史、社会理論、政治社会学、環境社会学、数理社会学、計量社会学、社会階層論、文化の社会学、観光研究、都市社会学、国際社会学、国際移動研究、移民政策論、ジェンダーの社会理論、ジェンダー・セクシュアリティ研究、歴史社会学、戦争社会学、教育社会学、労働社会学、スポーツ社会学など多様な研究領域をカバーしています。

本分野に関わるスタッフを指導教員として選択した院生は、各指導教員のゼミを中心に学修を進め、論文指導を受けることになります。ただし、修士論文執筆のためのリサーチワークショップは分野に関わる全スタッフの密接な協力の下で実施されます。

3つのリンクをめざして

本分野では次の3つのリンクを重視しています。

【ミクロとマクロのリンク】

あらゆる変化は「細部」に宿っています。身近な世界の変化を感じ取ることのできない研究が、大きな変化について語ることはできません。しかし、細部にこだわるばかりで、そこから抜け出す回路を作れない研究は、結局自己満足に終わるだけです。システム・レベルのマクロな動態と日常生活レベルのミクロな動態を理論的・方法論的に接合していく視点を重視します。

【理論と調査のリンク】

豊かな知的好奇心と柔軟な想像力もまた、しっかりとした理論的裏付けと方法論的基礎なしには十分な成果を生み出すことができません。本分野では、それぞれの専門分野の中で、理論と方法・調査を結びつけていく努力を重視しています。

【批判と創造のリンク】

本分野に関わるスタッフは、研究・教育の現場において、現代の社会・文化とつねに接点を持つことを心がけています。大学院教育においても、時代の流れに呑み込まれない批判的精神をもちつつ、さまざまな分野で一歩先の社会を見据えた創造的実践に取り組むことの可能な人物の育成を目標としています。

本研究分野科目を担当している専任教員一覧

(かっこは現在の専門領域・研究テーマ)| 飯尾 真貴子 | 国際社会学、国際移動研究、移民政策論 |

| 菊谷 和宏 | 社会学史、社会理論 |

| *坂 なつこ | スポーツ/身体文化理論、スポーツ社会学 |

| 佐藤 圭一 | 政治社会学、環境社会学、社会ネットワーク分析、計量社会学 |

| 佐藤 文香 | ジェンダーの社会理論・社会学、軍隊・戦争の社会学 |

| 数土 直紀 | 計量社会学、社会階層論 |

| 竹中 歩 | 都市社会学、国際社会学 |

| 多田 治 | 文化の社会学、社会理論、観光研究 |

| 田中 亜以子 | ジェンダー・セクシュアリティ研究、歴史社会学 |

| *西野 史子 | 労働社会学 |

| 根本 雅也 | 質的調査法、歴史社会学 |

| 朴 慧原 | 質的調査法、社会政策研究、比較社会政策論 |

| 林 真人 | 都市社会学、地域社会学 |

| *山田 哲也 | 社会調査、教育社会学 |

一橋大学の社会学

社会学sociologyは、幅広い社会現象を人間生活の共同という視角から研究する社会科学の一分野です。一橋大学は、日本で唯一「社会学部」を有する国立大学として、社会学の研究・教育においても大きな役割を果たしてきました。

一橋の社会学の特色は、次の4点に要約できます。大学院の研究・教育においても、一橋社会学のもつこうした特徴が生かされています。

1)社会科学としての社会学の探究

理論・方法・歴史・文化に関する幅広い学識によって基礎づけられるとともに、現実社会との接点を忘れない社会科学としての社会学を探究することを目差しています。このことは、以下の3つの特徴によって具体化されています。

2)境界横断的な知の生産の場として

他の社会学系大学院と比較したとき、本研究科がもつ大きな特色とは、社会学分野が社会思想、歴史学、社会人類学、社会心理学、総合政策、教育学、スポーツ研究、政治学、地球社会研究など、他の研究領域とも密接な交流を有することにあります。社会学研究者は他研究分野に所属していることもあり、社会学を専攻する院生が他研究領域のゼミ・講義を履修することもごく一般的に行われています。

3)多様な調査手法を駆使した研究の場として

本研究科には、量的・質的研究手法を用いた理論的・経験的研究を行うスタッフが揃い、これらの調査手法を学ぶ科目が体系的に整備されています。院生はこれらの科目を履修し、自身の得意とする研究手法の習熟を進めるだけではなく、量的・質的研究のいずれにも深い知見を持つことが求められます。ゼミにおいても、スタッフや院生が手法の垣根を越えて、社会的現実の総合的な理解を進めるよう議論が行われています。

4)国際的な研究拠点として

スタッフはいずれも国際的な研究ネットワークの一員として共同研究・情報発信を行っています。大学院生にも、国際的研究者の来日やウェビナーなどによる研究交流に際して、積極的に質疑に参加し、外国語による研究報告・論文執筆などが奨励されています

専門社会調査士資格について

社会学部、社会学研究科には「社会調査士」「専門社会調査士」の資格を取得できるカリキュラムが用意されています。最近では、データサイエンスが重視されるようになる一方で、データサイエンスをきちんと理解できる人材の不足も明らかになってきています。そうした流れの中で、専門社会調査士を取得していることは、社会調査に関わる専門教育を受け、データの収集/分析について高度な専門知識をもっていることの証となります。加えて、社会調査教育に力を入れる大学/大学院が増えたことで、大学教員の公募要件に専門社会調査士の資格を含める例も見受けられるようになりました。もし専門社会調査士の資格を取得していれば、このような公募にも問題なく対応できます。専門社会調査士資格の取得は、本学の大学院生にとって十分にメリットのある資格だといえます。

社会調査に必要な科目を系統的に学んで各々の研究に生かすとともに、それが結果として資格取得につながればと考えています。なおこの資格取得について詳しくは、本学社会調査士/専門社会調査士資格制度ホームページ(https://www.soc.hit-u.ac.jp/~hccsr/)、および一般社団法人社会調査協会ホームページ(https://jasr.or.jp/)を参照してください。

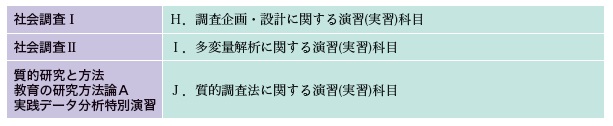

一般社団法人社会調査協会が定めている専門社会調査士の「標準カリキュラム」(H・I・J)と、社会学研究科で開講する科目との対応関係はつぎのようになります。

学位論文をもとに刊行された書籍

- 荒井悠介『若者たちはなぜ悪さに魅せられたのか―渋谷センター街にたむろする若者たちのエスノグラフィー』晃洋書房、2023年

- 大島岳『HIVとともに生きる―傷つきとレジリエンスのライフヒストリー研究』青弓社、2023年

- 松田英亮『台湾ホモナショナリズム―「誇らしい」同性婚と「よいクィア」をめぐる22人の語り』花伝社、2023年

- 鄭康烈『新自由主義の時代の在日コリアン オールドカマー移民の分極化と交差性』青弓社、2023年

- 工藤晴子『難民とセクシュアリティ―アメリカにおける性的マイノリティの包摂と排除』明石書店、2022年

- 前之園和喜『性暴力をめぐる語りは何をもたらすのか』勁草書房、2022年

- 山﨑晶子『現代フランスのエリート形成―言語資本と階層移動』青弓社、2022年

- 河村裕樹『心の臨床実践―精神医療の社会学』ナカニシヤ出版、2022年

- 坪光生雄『受肉と交わり―チャールズ・テイラーの宗教論』勁草書房、2022年

- 惠羅さとみ『建設労働と移民―日米における産業再編成と技能』名古屋大学出版会、2021年

- ヤマグチ・アナ・エリーザ『変容する在日ブラジル人の家族構成と移動形態―分散型/集住型移住コミュニティの比較研究』世織書房、2021年

- 藤浪海『沖縄ディアスポラ・ネットワーク―グローバル化のなかで邂逅を果たすウチナーンチュ』明石書店、2020年

- 萬代伸哉『バックパッカー体験の社会学』公人の友社、2020年

- 秋山道宏『基地社会・沖縄と「島ぐるみ」の運動―B52撤去運動から県益擁護運動へ』八朔社、2019年

- 下地ローレンス吉孝『「混血」と「日本人」―ハーフ・ダブル・ミックスの社会史』青土社、2018年