研究・教育・社会活動

博士論文一覧

博士論文要旨

論文題目:往還する〈戦時〉と〈現在〉―日本帝国陸軍における「戦争神経症」―

著者:中村 江里 (NAKAMURA, Eri)

博士号取得年月日:2015年6月30日

日本社会の中でトラウマやPTSD(心的外傷後ストレス障害)に関する共有知が形成されたのは、1995年の阪神・淡路大震災と地下鉄サリン事件がきっかけであったと言われている。しかし近代以降の日本において、身の毛もよだつほどの恐ろしい経験をした人々が示す反応に対する関心が全くなかったわけではない。とりわけそれが集団的に発生し、関心を集めたのは、戦時の軍隊内においてである。1931年の満州事変から足掛け15年にわたる戦争でこれまでにない規模の人々が戦地へと動員される中で、心理的な原因で精神疾患になったと考えられた人々は、当時「戦争神経症」「戦時神経症」(以下煩雑さを避けるため括弧は省略する)と呼ばれ、軍部や国家の関心事となった。1938年に精神神経疾患となった軍人の専門治療機関として国府台陸軍病院が、1940年に精神障がいを対象とした傷痍軍人武蔵療養所が設立されたことはその証左であろう。

しかしながら、戦時中国家を挙げて治療体制が整えられたこの病は、戦争が終わるとともに忘却されてしまい、現代においては必ずしも戦争の公的な記憶の一角をしめるに至っているとは言いがたい。

本論文では、戦時中から戦後にかけての(元)兵士の精神疾患を取り巻く言説や構造と実体を明らかにすることによって、戦争と精神疾患あるいは心的外傷に関する集合的記憶の不在につながる歴史的背景を考察してきた。以下、本論文の概要と結論をまとめていきたい。

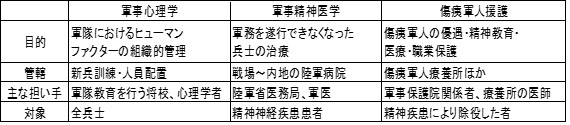

第Ⅰ部では、総力戦と精神疾患をめぐってどのような問題系が存在したのかを明らかにしてきた。第1章「兵員の組織的管理と軍事心理学」では、欧米における総力戦の衝撃とともに日本の軍隊の中で生まれた軍事心理学と兵員の組織的管理について明らかにした。第2章「軍事医学と精神疾患」では、日中戦争以降増大した精神神経疾患患者に対して、軍事医学の側がどのような対応を行ったのかを分析した。第3章「傷痍軍人援護における精神疾患の位置づけ」では、同じく日中戦争以降拡大した傷痍軍人援護の中で、精神疾患がどのように位置づけられたのかを明らかにした。第1章で検討してきた軍事心理学、第2章で検討してきた国府台陸軍病院を中心とした軍事精神医学、第3章で検討してきた傷痍軍人援護は、いずれも欧米における総力戦の衝撃を受け、また日本が総力戦体制に突入していく中で整備されていったものである。この三者の目的・管轄・担い手・対象は下記のように整理されるが、病状が回復して原隊復帰することが見込まれない場合は、左から右へと順次移動していくシステムになっていたと考えられる。

もっとも第4章で明らかにしたように、戦場で精神疾患を発症しても内地へ還送され治療や療養の対象となった者は全体から見ればごく僅かであったわけだが、これら三者は発病を未然に防止し(軍事心理学)、発病した場合は病気の治療に専念して原隊復帰や「再起奉公」を目指す(軍事精神医学・傷痍軍人援護)ことで総力戦下の「人的資源」を組織的に管理することを目指すシステムであったという点では共通していた。

第Ⅱ部では、戦争と「心の傷」を取り巻く文化・社会的構造を明らかにしてきた。「目に見えない傷」である「戦争神経症」は、時間と空間の変化に応じて様々な意味を付与される性質の病であった。第4章「戦場から内地へ ――患者の移動と病の意味」では、戦場から内地へ、また病院から郷里への移動が、単に物理的な移動にとどまらない、病の持つ意味が変移していく経験であったことを明らかにした。笠松章や細越正一といった当時戦争神経症の治療に関わった軍医たちは、戦場から内地へ、そして病院から郷里への移動と患者の病像変化に多大な関心を寄せた。彼らが注目したのは、精神神経疾患の中でも精神的体験に基づく反応である「心因反応」としての戦争神経症であり、中でもその病像の背後に「疾患の意志」があると考えられていた「ヒステリー」であった。彼らは驚愕体験後の原始的な反応と、その後に時間差を伴って現れる症状を明確に区別していた。前者は願望とは関係がなく、誰にでも生じうる生理的な反応で一過性のものであったが、後者は戦場からの逃避や恩給などの願望のもとに発現する症状であると考えられた。前線から後送されていくことは、単に兵士の身体の物理的移動だけではなく、第1章で見てきたような軍隊内の指揮・統率の問題から第2章の軍事医学の問題への移行を意味し、またその中間地点に存在する病院は「ヒステリーの温床」と捉えられていた。

第5章「陸軍病院と社会/陸軍病院という社会」では、新潟県の新発田陸軍病院を事例に、陸軍病院が持っていた「治療」以外の機能や、陸軍病院と地域社会の関係を明らかにした上で、国府台と新発田における精神神経疾患患者の比較検討を行った。戦場から郷里へと近づくに従って患者が「ヒステリー化」するという笠松や細越の提示した論理に則れば、全国から患者の集まった国府台と比べてより患者の郷里に近い新発田陸軍病院では多くの患者が「ヒステリー化」するということになるが、実際には新発田の方が精神神経疾患患者の治癒率は高かった。この治癒率の高さは、新発田のような三等病院には、軽症患者を集めるという軍内診療のシステムが影響していただろう。ただし、精神の不調を「軽症」「重症」と機械的に分類し、病状の変化まで完全に予測することは困難である。新発田陸軍病院にも、自殺未遂や他者に危害を加えたり、入退院を繰り返すような深刻なケースは存在した。さらにここで注目しておきたいのは、陸軍病院は慰問を通じて銃後社会の人々と入院患者が交流する場でもあったことである。『新発田新聞』の分析を通じて明らかになった銃後の人々の戦傷病兵に対する眼差しとは、「戦病」よりも「戦傷」に価値を置き、究極的には「立派な死に様」を求めるものであった。もちろんこれらは「軍国美談」として仕立て上げられていた面もあったであろうし、本文中で指摘したようにアジア・太平洋戦争以降の報道は確認できなかったため、戦況の悪化によって変化した可能性もある。しかし、兵役免除を厭う除役患者の調査記録からは、入院患者自身もまたこうした価値観を内面化していたことがわかる。全快して再び原隊復帰することを後押しする「草の根のファシズム」が、軍事医学的な意味での「治癒」を促した一面もあるのではないだろうか。

補論「戦争と男の「ヒステリー」 ――十五年戦争と日本軍兵士の「男らしさ」」では、「ヒステリー」が西洋の歴史において「女の病」とされてきたことに着目し、戦争神経症という「男のヒステリー」に直面した精神医学の側が、戦時及び戦後にどのような言説を編み出していったのかを明らかにした。内地に還送され、陸軍病院に入院した患者は兵役免除になる可能性が高かったわけであるが、兵役の半ばで傷病に倒れ、兵役免除となることは、患者や家族にとっては兵士=男としてのアイデンティティを不安定化させる経験であった。

兵役免除の理由がヒステリーという「女の病」と通常考えられてきたものであった場合には、患者は病に倒れたことに加えてその病名をも気に病むこととなった。「男もヒステリーになる」ということは専門家の中では半ば常識となっていたが、「生来的に感情の強い」女性に多い病であるとされ、「自己中心的」で「我儘」な患者像が流布されていたからである。このようなヒステリーという病名への忌避感情のために、国府台陸軍病院では「臓躁病」という病名が代わりに使われることとなった。

陸軍病院に勤務する軍医達は「治療」以外の様々な役割を担っており、恩給の策定業務もその一つであった。第6章「誰が補償を受けるべきなのか? ――戦争と精神疾患の「公務起因」をめぐる議論」では、戦時~戦後にかけての軍人恩給制度や戦傷病者に対する補償・援護制度における精神疾患の位置について確認してきた。戦時中の国府台陸軍病院の恩給策定方針は、戦地(「事変地」)の「甚だしく困難な環境」下で発病した精神疾患を公務起因と認める内容であった。しかし「戦時神経症」に関して言えば、公務起因の「一等症」と判定された事例も存在したが、多くは公務起因の条件を満たさなかったり「目的反応」と疑われて傷痍疾病等差が「二等症」と判定されたため、せいぜい一時金が支払われる程度であったと考えられる。こうした病の「公務起因」を重視する方針は、戦後の恩給法や援護法にも引き継がれたと言える。国会の議論においても、精神疾患は本当に戦争が原因なのか、という疑いに当初はさらされやすかった。多くの議員らの訴えによって次第に彼らの苦境への配慮がなされたようだが、1970年代に至ってもなお補償の対象外にいたであろう人々の存在も浮かび上がってきた。また、新潟県の傷痍軍人会や恩給診断書の分析によって、戦後も病に苦しんだ当事者の中で恩給の請求という行動を起こした人は恐らく少数に留まり、裁定事例も稀であったことが明らかとなった。

「戦時」から「戦後」への移行と日本帝国陸海軍の解体とともに、これまで述べてきたような国家の主導する軍事精神医療と傷痍軍人援護は終焉を迎え、精神疾患兵士への関心は消失した。第7章「十五年戦争と元・兵士の心的外傷(トラウマ) ――神奈川県の精神医療施設に入院した患者の戦後史」では、目黒克己へのインタビューを通じて、戦後日本社会における戦争トラウマの忘却を促した一因として戦後の精神医学界におけるストレス軽視の研究潮流や社会全体に戦争・軍隊への強い忌避感が存在していたことを明らかにした。その上で、当時の精神病院入院記録に残された、言語化されない、トラウマ反応として身体に残された戦争という暴力の痕跡を炙り出すことを試みた。

以上の考察を踏まえて、本論文全体としての結論を、本論文の意義にも触れながら述べていきたい。

(1)戦争と医療アーカイブズを利用した精神疾患患者の実態解明

まず本論文の一つ目の意義は、これまでの戦争史研究では必ずしも十分に活用されてこなかった病床日誌や恩給診断書という戦争と医療に関わるアーカイブズを利用し、「失われた精神疾患患者」たちに光を当てる戦争の社会史を志したことである。

第5章で研究対象とした新発田陸軍病院は、戦時中には最大で300名弱収容可能な病院であり、約1300名収容可能であった国府台陸軍病院に比べるとかなり小規模な病院であった。そのような病院にも、十五年戦争期を通じてのべ約160名の精神神経疾患患者が入院していたことを、患者の入院記録を調査することで明らかにすることができた。

また、精神神経疾患を発症した軍人の治療体制が曲がりなりにも整備されていた戦時中とは異なり、戦後そのような人々が辿った道を明らかにすることは困難を極めたが、第7章において神奈川県立公文書館が所蔵する1950年代~60年代における神奈川県の精神病院入院患者の記録を分析する中で、戦時中あるいは戦後に精神疾患を発症した元軍人の事例を発見することができた。その中には、戦時中陸海軍病院のみならず民間の精神病院に入院したり家族とともに生活していた患者も存在し、先行研究で注目されてきた国府台陸軍病院以外にも、精神疾患兵士の多様なケアの場が存在していたことが明らかとなった。

新発田陸軍病院や神奈川県の精神病院の事例は、全国各地から患者が集まった国府台陸軍病院とは異なり患者の郷里と近接した医療施設であり、地域の中に存在した/存在している戦争の傷跡を浮き彫りにするものであると言えよう。

(2)「戦争神経症」の時空間的考察

本論文の第二の意義は、「戦争神経症」を様々な時空間の中で多面的に描き出したことである。すなわち、第Ⅰ部では部隊の指揮・統率に関わる戦場心理の問題から戦争神経症という「病理」への移行過程を明らかにした。第4章では戦傷病兵の移動という鳥瞰的な視点の下で精神神経疾患兵士の地理的布置や国府台陸軍病院の軍医達が患者の病像変化に着目したことを明らかにした。

戦地から内地への患者の移動に着目すると、国府台陸軍病院は軍隊内における治療の最終地点であった。軍内診療の基本は、患者の体力気力の回復増強に努め、速やかに再び第一線に復帰させて軍全般の人的戦力の拡充強化を図ることであったが、前線から遠くなるにつれてその目的は失敗を重ねているということになる。だからこそ、軍隊と銃後という二つの社会の境界に位置した国府台陸軍病院は、軍陣医学の最終目標とは相反するような「願望」を有し、「不当な」利得を得ようとする患者と、精神医学界のエリート集団として恩給策定や除役に関して一定の権限を有していた軍医たちの激しい攻防の場となったのである。

第4章で検討してきたような「病院ヒステリー」論や第6章の恩給の公務起因の論理に共通しているのは、過酷な「戦場」体験がその直後に何らかの影響を人間の心身に及ぼすということはある程度認めるものの、それがいかに長期的な影響を及ぼすかという点までは考慮しなかったことである。しかしながら、戦時から戦後を通じて、また戦場から内地への移動の中で「戦争神経症」の兵士達の言動を観察してきた筆者には次のような疑問が浮かんでくる。「戦場」とはそのように地理的に限定された概念で良いのだろうか?また、国家間の戦争が終わるとともに消失してしまうものなのであろうか?

本研究では「戦争神経症」を圧倒的な恐怖を核とする心的外傷後の反応として捉えているが、トラウマを負った人はよく「二つの時計」を持っていると言われる。一つは現在その人が生きている時間であり、もう一つは時間が経っても色あせず、瞬間冷凍されたかのように保存されている過去の心的外傷体験に関わる時間である。そのような視点で戦争神経症という病に目を向けてみると、病院に居るはずなのに敵襲に怯えたり、死んだ戦友の幻覚に悩まされる兵士、また明確に言語化はされないが様々な身体の機能障害(とりわけ四肢の痙攣や目・耳の機能障害など軍事行動に関連する部位の障害が多かった)を呈する兵士など、彼らの心身に刻み込まれた「戦場」の痕跡が存在した。これらの事例に加えて、第7章の神奈川県の精神病院入院患者の事例もあわせて考えると、「戦場」という空間から離れ、「戦争」という時間が終わってもなお残る傷を生み出すものとして戦争を捉え直すことが必要なのではないだろうか。

(3)戦争と「心の傷」を取り巻く文化・社会的構造

本論文は、世界史的には19世紀以降の医学におけるトラウマ「発見」の系譜に位置づけられるものであるが、本論文が主に対象とした十五年戦争期には、現在のようにトラウマやPTSDといった概念が広く社会に受容されていなかった。そのような時代において「心の傷」がどのように表出し、社会に受け止められたのか、といった点について、これまで研究の蓄積が少なかった非欧米圏の事例を本論文は提供することができた。また、本論文が主に対象としたのは陸軍病院という「治療」の場であったが、その前後の段階にも着目し、戦争神経症を取り巻く様々な文化や社会の眼差しについても明らかにしてきた。

第一に、精神疾患や戦傷病の治療のため内地へ送られてきた人々に対する特有の眼差しである。まず前提として、心因性の神経症を軍隊の士気退廃・国民の精神堕落の象徴として捉える軍事医学の論理が存在していた。そして、「皇軍の精神的卓越」故に戦争神経症は「少ない」のだという言説が、実際には戦争神経症の治療にあたっていた国府台陸軍病院の関係者を中心に国民向けのプロパガンダとして流布された。さらに、国府台陸軍病院の軍医たちが精神神経疾患の中でも最も関心を寄せた戦争神経症は、戦場からの逃避や恩給への願望によって症状が固定すると捉えられ、戦場から内地へ還送される途中に点在する陸軍病院は、「ヒステリーの温床」と位置づけられた。また、一般の陸軍病院における精神疾患兵士の事例分析を通じて、そもそも銃後社会の戦傷病兵に対する眼差しとは「戦病」よりも「戦傷」や「立派な死に様」に価値を置くものであったことを明らかにした。

第二に、当時男子国民にとって義務であった兵役と精神疾患の問題をジェンダーの視点から考察した。陸軍病院での治療の結果兵役免除となるということは、患者自身にとっては兵士=男性のアイデンティティを揺るがす経験であったことが、除隊者調査表から明らかとなった。また、戦争神経症の一病名である「ヒステリー」は当時一般的に「女の病」と考えられており、患者自身の忌避感情が国府台陸軍病院の治療の場でも考慮された。

第三に、戦時精神疾患と補償の問題である。軍隊という集団内に発生した戦争神経症は、補償と兵役免除という国家の威信と財政的問題が絡んでくるために、国府台陸軍病院の軍医達は患者が病によって「不当な」利得を得ようとするのを防ぐことを「治療」の重要なポイントとしていた。そもそも戦闘や公務への貢献によって査定された軍人恩給は、精神疾患が「正当な被害」として認定されにくい構造であったと言える。そもそも恩給のシステムが本人からの請求によって支給されるものであったことを踏まえると、本人がその傷病を恩給を支給されるに値するものであると認識していたかどうかは申請の段階で大きな影響を与えただろう。

最後に、こうした戦時期の精神疾患の問題が、戦後忘却されていく構造を分析した。1960年代に戦争神経症患者の予後調査を行った医師へのインタビューに基づいて、戦後の日本社会に戦争や軍隊への強い忌避感が存在し、また精神医学界には長らくストレスを軽視する風潮があったために戦争神経症への理解が深まらなかったことを指摘した。

このような社会のあり方は、「心の傷」の表出の仕方や社会の受け止め方にも影響を及ぼしたものと考えられる。戦時中に軍医が問題化した「自覚症状のみを主として他覚症状に乏しい患者」達に見られた身体の機能障害は、恐怖を言語化することが憚られた社会において彼らが発した「言葉」であったように思われる。

日本が経験した総力戦と戦争神経症の問題は、近年までその存在自体が知られていなかったと言えるが、その背景として以上述べてきたような文化や社会の眼差しが関わっているのではないだろうか。