Series 1 (2016.04-2017.03)

#01 (2016.04.20)

久保 明教

論題「インターフェイスとしての離接的綜合: 知能機械をめぐる思弁と実践の狭間で」

keywords: ロボット×人類学、アイボ、ロボット工学、ロボットマンガ、将棋電脳戦

安川 一

論題「犬との研究者になる:非・間主観性の相互行為論に向けて」

keywords: 犬、犬と歩けば、doing mind、コンピュータ・ゲーム、振り付け

#02 (2016.05.25)

大澤 博隆

筑波大学 システム情報系知能機能工学域 助教

論題「知能が作る社会・社会が作る知能:ヒューマンエージェントインタラクション」

江間 有沙

東京大学 大学院総合文化研究科・教養学部附属教養教育高度化機構 特任講師

論題「人工知能研究と科学技術政策の狭間:第3次ブームに巻き込まれて」

#03 (2016.06.29)

Grant Jun Otsuki

筑波大学大学院人文社会系 助教 / 科学技術の人類学

論題「The Human Use of Human Illusions」

#04 (2016.07.20)

郡司ペギオ幸夫

早稲田大学 理工学術院基幹理工学学部・研究科 教授 / 生命論

2018.12.02

#05 (2016.10.26)

黒田 末壽

滋賀県立大学 名誉教授 / 自然人類学

論題「霊長類の意識を意識する」

#06 (2016.11.30)

小山 虎

大阪大学 基礎工学科システム創成専攻 特任助教 / 分析哲学

論題「人と自然に対話できるロボットの開発から見る哲学とロボット工学のインタラクション」

要旨:本発表では、発表者が開発に関わっているロボットを使った対話システムを紹介し、その哲学的意義について論じる。

近年のロボット工学、人工知能の発展により、ロボットに関する様々な「哲学的」問題が論じられるようになった。しかし、議論されている問題は従来から知られていたものが大半であり、近年の発展により新たに哲学的重要性が付け加わったとものもほとんどない。一方で、現実のロボット開発の現場では、従来にないかたちでの哲学とロボット工学のインタラクションが生まれ始めている。

特に注目に値するのは対話システムの開発である。対話には純粋に言語的な要素と視線や身振りなどの非言語的な要素が入り混じっているため、ロボットを使った対話システムの開発には技術面で様々な障害があった。こうした障害は近年の発展によりある程度解消されつつあるが、その結果、自然な対話をロボットで実現することは用意ではなく、そのためには「対話とは何か」「人は何のために対話するのか」といった哲学的考察を踏まえたモデル作りが必要になってきている。

さらに、ロボット工学におけるこうした事実は、言語や行為についての哲学的論争において、特定の見解を支持する強力な根拠となりうる。つまり、哲学の方法論としてロボットを開発するということが可能であることを示している。

#07 (2016.12.21)

水越 康介

首都大学東京 社会科学研究科経営学専攻 准教授 / マーケティング

論題「出産を前後した男性の消費行動、商品開発と本質直観」

要旨:2010年代に入り、イクメンという言葉の流行や、実際に育児に携わろうとする「新しい父親」が注目されるようになっている。こうした現象はどのように広まり、また当の父親たちに受け入れられているのだろうか。本報告では、1)イクメンという言葉の普及と当の父親たちの理解、2)先駆的企業の男性の育児休業取得への取組み、3)出産を前後した父親のアイデンティティ・不安・消費行動の関係について考察する。

#08 (2017.01.11)

佐倉 統

東京大学 大学院情報学環・学際情報学府教授 / 科学史

論題「科学の知とは何か?:科学技術を使いこなすために」

要旨:

(1)科学知の特徴

・科学→人間が直観では得られない知識を獲得できる

・3大世界観革命〜地動説、進化論、無意識

・なぜ科学は直観を越えることができるのか?

→科学知の特徴:仮説演繹サイクル、ピアレビュー・システム

→一般の生活知との違い

(2)科学知と生活知

・「知は力なり」vs「状況に埋め込まれた知識 (situated knowledge)」

・天動説と地動説 日常生活では天動説

・知識体系の場面に応じた使いわけ=科学リテラシー

(3)科学技術を使いこなす

・使いこなすのは難しい

例:脳深部刺激による肥満対策、ダウン症出生前診断、放射能リスク

・脳科学の用語を使うと説明文がもっともらしく感じられる

・「科学的に記述すること」と「生活知として解釈すること」

#09 (2017.01.25)

奥野 克巳

立教大学 異文化コミュニケーション学部 教授 / 文化人類学

論題「アントロポセンからクトゥルーセンへ、鳥をめぐるマルチスピーシーズ民族誌」

要旨:アントロポセンへの地質年代の変更をめぐる近年の議論は、人文・社会科学にも大きな影響をもたらした。そのうち、ハラウェイは新著で「クトゥルーセン」という造語を編み出して、こうした議論の行く先を示したが、それはマルチスピーシーズ的に現実世界を見ることでもある。そうした議論の流れの上に、「鳥」に焦点を当て、マルチスピーシーズ民族誌/人類学の可能性について考えてみたい。

Series 2 (2017.04-2018.03)

#01 (2017.04.26)

久保 明教

論題「なぜガーリックはにんにくではないのか? 家庭料理のネットワーク論」

要旨:「家庭料理」という営みをめぐっては、公的/私的、産業/技芸、合理性/情動といった一見して相対立する領域が錯綜 した関係を織りなしている。本発表では、科学技術社会論において推進されてきたアクターネットワーク論におけるネット ワークの「長短」という発想の再考に基づいて、「長い/短いネットワーク」をつなぐ媒介が生成変化する場として家庭料理を捉えた上で、1960年代から2010年代にいたる言説と実践の変容過程を検討し、かつて「中間集団」等と呼ばれた社会 科学的中間領域の今日的動態を探る。

#02 (2017.05.31)

大石 孝典

東京外国語大学 世界言語社会教育センター 講師 / アフリカ熱帯林の歴史生態学

論題「日常としてのゴリラ人間:コンゴ盆地北西部熱帯林における人間と非人間のインターフェース」

要旨:世界中の熱帯林で、「生物多様性」という科学用語が国際NGOや政府によって流通するようになって久しい。そんな状況 の中でも、コンゴ盆地北西部熱帯林のいくつかの社会(狩猟採集民と農耕民が多い)では、ヒトが動物になり、動物がヒト になるという「直接経験」が生活世界の中で日常的にみられる。グローカルな文脈の中にあって、現地社会でその圧倒的な リアリティを支えているものとして、どのような人間と非人間のインターフェース装置を考えることができるだろうか。本発表では、現地調査によって得られた観察事例と語りに基づきながら、特にヒトに類縁的に近い類人猿との関係を題材に考 察してみたい。

#03 (2017.06.28)

小川 さやか

立命館大学 大学院先端総合学術研究科 准教授

論題「開かれた互酬性と協働型コモンズ:中国・アフリカ諸国間のインターネットを介した交易のしくみ

要旨:今世紀に入り、中国を基点とするトランス・ナショナルなインフォーマル交易の台頭が急速に注目を集めている。中国の零細製造業者と世界各地から押し寄せた零細商人の一群は、知的財産権保護に関する法律や商法、入管法などに抵触しながら、コピー/偽モノを含む様々な商品の独自の生産・交易システムを形成している。一説によると、この中国を拠点としたインフォーマル経済は、年間18兆ドルもの利益、世界中で16億人もの人間に雇用/労働機会創出しているとされる。

中国とアフリカをはじめとした発展途上国間のインフォーマル交易が形成する経済システムは、これまで「下からのグローバル化」「非-覇権的な世界システム」等と呼称され、多国籍企業や先進諸国の企業が先導する「上からのグローバル化」と対比的に論じられてきた。しかしこの講義では、このトランスナショナルなインフォーマル交易の経済秩序を、1)インターネットを介してユーザーがモノを生産し消費/利用する「プロシューマー(生産消費者)」となり、協働で「コモンズ」を 創造していくことを原動力とする「フリー・エコノミー」の思想、2)民泊やウーバーなどに代表されるシェアリング経済のしくみ、3)インターネットを通じたピァ・トゥ・ピァなクラウドファンディング、4)ブロック・チェーン等の拡大が切り開く、水平ネットワーク型の新しい経済システムとの「親和性」に注目して検討したい。

中国へ買付けにむかうタンザニア人商人の主力商品は、中古品、偽モノ/コピー商品、リユース商品(再生商品)などを多数ふくむ廉価な製品である。これらの商品の交易はさまざまな法的、経済的なリスクがともなう。現在、香港や中国で/と交易するタンザニア人ディーラーたちは、フェイスブック上でピァ・トゥ・ピァのオークションシステムと電子マネーの送金システムを使った自前のクラウドファンディング(=TRUST)のしくみを構築している。ここではアジア諸国とアフリ カ諸国にまたがって不特定多数の「商品を売りたいディーラー」「買い手を見つけたいディーラー」「その取引に出資したい出資者」がオンライン上で直接的に繋がり、マッチングによる取引締結のためのオークションが展開している。取引契約が結ばれると、アフリカ諸国と中国・香港の電子マネーの送金システムをつなぐ仲介者(地下銀行)を通じて商品代金や交易経費がクラウドファンディングによって集められ、インターネット上の電子マネーの取引記録、オークションの公正さを不特定多数の第三者に開示することを「保証」として物質的担保を取らずに信用取引が実現される。さらにこの商品取引、営利活動のために構築されたプラットフォーム「TRUST」は、香港タンザニア人組合、中国本土のタンザニア人組合、香港 と中国の他のアフリカ系組合、母国に帰還した組合メンバー、日本やタイなどの他のアジア諸国のアフリカ系団体とをつなぐコミュニティ活動、市民社会活動とも密接に連動し、ある種の共同性の想像・創造に結びついている。

本講義では、この「TRUST」がどのような実践や論理で成立しているのかを明らかにし、トランスナショナルなインフォー マル交易が形成する経済システムと、現在注目されているシェアリング経済やフリー経済との連続性を「信頼」や「開かれた互酬性」「コモンズ」に着目しつつ考えてみたい。

#04 (2017.07.19)

笹井 一人

東北大学 電気通研究所 助教

論題「無制限のなかの有限者:時空の非同期性を考える」

要旨:人工知能の記号接地問題を,コミュニケーションの圧倒的な不可能性に置き換えるとき,自己言及に翻弄される,どうしようもない「コミュ障」の知能が現れる.しかしながら,ある記号の交換に閉じない生のコミュニケーションは,多様に想起される情感を伴った意味を伝送する.このような描像を如何にして表現することができるのだろうか,また表現されたモデルはどのような社会を映し出すのだろうか.本講義では,自己言及とフレーム問題の相互無効化という論理形式を,多様性や情感に開けた世界の中の意味論を伴った力学モデルへと実装し,イキモノのコミュニケーションを読み解く.さらに、力学モデルが示す時間・空間の非同期性を社会モデル(市場のエージェントモデル)に適用することで,複雑系としての社会を理解する一手法を提言する.

#05 (2017.09.20)

髙橋 耕平

アーティスト、京都造形芸術大学 美術工芸学科 専任講師

論題「他者の経験を仮設的に身体化する場を生成すること」

要旨:論者がこれまで発表した作品の中から、特定の出来事、場所、個人に対し取材を通して構築した作品を挙げ、場の記憶や他者の経験について展示空間を歩くことで身体化することが可能であるかを考えると共に、作品の作用と効果、意義につい て考える。

視聴作品:《HARADA-san》2013年制作、映像、他

《ダイビング・ハウスの再生》2015年制作、映像

《街の仮縫い、個と歩み》2017年制作 、映像、写真、他

#06 (2017.10.25)

上野 将敬

京都大学 大学院文学研究科 特別研究員

論題「人工知能による霊長類の個体識別」

要旨:霊長類研究者は、一頭一頭異なる霊長類の顔を、長い時間をかけて個体識別することによって、その行動を研究してき た。発表者らは、霊長類の個体識別を瞬時に行うことのできる装置の開発を目指し、人工知能を用いて、ニホンザルの画像 をもとに個体識別を行うプログラムを作成している。本発表では、霊長類研究が伝統的に行ってきた個体識別技術について 解説し、人工知能を用いたプログラムの現状と今後の展望について述べる。

寺田 和憲

岐阜大学 工学部 准教授

論題「行動主義と読心」

要旨:行動主義ではエージェントのセンサ入力と行動出力の関係を内部状態を想定せずに直接的な入出力関係としてモデル化する.しかし,この方法はモデル化するべき入出力のバリエーションの増加に対して必要な記憶容量も増加すること,エージェントが新規状況においてどのような行動を出力するか予測できないという問題がある.固定された入出力関係はモデル化によって敵対者から容易に搾取され,競合状態においては不利になるために,エージェントは探索能力などの行動多様性を進 化的に獲得してきたが,そのようなエージェントに対して行動主義によるエージェントのモデル化は意味をなさない.そのようなエージェントに対しては読心が効果的である.読心とはエージェントのセンサ入力と出力の間に媒介変数としての「心」を想定し,エージェントが合理的に行動を選択するという前提に立ち,行動を予測することである.本発表では心の想定が情報処理における抽象化の問題として単純化されることを説明するとともに,成人が機械に対しては読心を行わないこと,就学前後の発達で機械(ロボット)に対する読心能力が行動主義的モデリングによって上書きされることを示した実験について説明を行う.

山田 一憲

大阪大学 大学院人間科学研究科 講師

論題「霊長類学における観察について:サルを直接見てわかること」

要旨:ペンとノートと双眼鏡があれば調査ができるのが、伝統的なサル学であった。私の調査では、ICレコーダ、ビデオカメラ、統計処理ソフト、遺伝子解析、GPSなどを用いてデータを集める。そして最近は、共同研究者と一緒に人工知能を取り入れ ようと準備している。現代のサル学は、直接観察以外の方法も用いて、サルの行動と社会を理解する。これらの方法について説明し、「サルの直接観察からわかること」の将来展望についても議論したい(そんなものはあるのだろうか、でもやっぱりあって欲しい)。

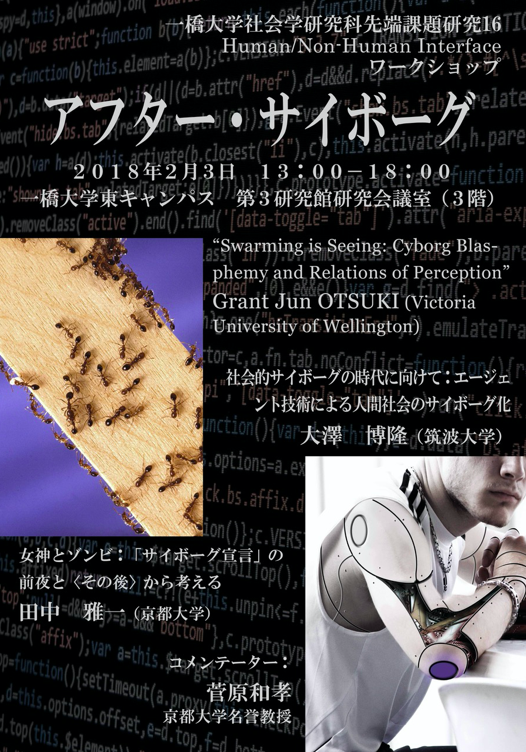

#ワークショップ「アフター・サイボーグ」 (2018.02.03)

Grant Jun Otsuki

School of Humanities and Social Sciences, Victoria University of Wellington

大澤 博隆

筑波大学 システム情報系知能機能工学域 助教

田中 雅一

京都大学人文科学研究所 教授

菅原 和孝

京都大学 名誉教授 / コメンテイター

Series 3 (2018.04-2019.03)

#01 (2018.04.25)

久保 明教

ポケモンをめぐって

#02 (2018.05.30)

映画「ミューツーの逆襲」を観る

#03 (2018.06.27)

「各国のポケモン言説を検討する」:参加者による発表と検討

#04 (2018.10.24)

柴田 英昭

淀川テクニック

論題「これまでの淀川テクニックの活動とコンセプト、今後の淀川テクニックの活動について」

【http://yukari-art.jp/jp/artists/yodogawa-technique】

中脇 健児

場とコトLAB

論題「まちづくり、コミュニティデザインとも言われながら、どこからも微妙にズレている自分の活動について、一体僕はどこに向かえばいいのか、学生さんからアドバイスをもらいます」

#05 (2018.11.28)

山田 一憲

大阪大学 大学院人間科学研究科 講師

論題「AI技術は霊長類学者と霊長類との関わり方を変えるのか」

要旨:ペンとノートと双眼鏡から始まった霊長類の社会行動研究は、今ではサンプリング法や統計モデリングを導入することで 量的なデータを大量に処理することが一般的になっている。さらに近年のいわゆる「AI技術」の発展により、これまで人間が行ってきた霊長類の行動観察を機械が代替できる可能性も高まってきた。このようなAI霊長類学者の登場は、人間の霊長類学者を脅かすのだろうか?A技術が霊長類学者と霊長類との新しい関わり方をもたらす可能性について議論したい。

上野 将敬

大阪大学 大学院人間科学研究科 助教

要旨:霊長類の社会行動に関する研究は、生身の人間が個体を識別し、生身の個体間同士の交渉を記述することによって行われ てきた。人間の霊長類研究者が行ってきた個体識別技術や生きた霊長類同士の社会交渉を、人工知能やロボットで代替する ことはできるのだろうか。本発表では、霊長類の個体識別や社会行動研究に関する工学的な技術による代替可能性を検討する。

黒田 末寿

滋賀県立大学 名誉教授

コメンテイター