過去のイベント等 News and Topics

国際シンポジウム 後発的移民受入国の国際比較

日本は今、実質的な移民政策の大きな転換点に立っている。受入れの拡大は政策の既定路線と考えられ、2018年に成立した改定入管法が今後形成していくシステムは、一般労働移民の長期滞在と定住化が、事実上部分的に想定されるものとなっていくであろう。

今や、移民の適応促進と社会統合を図る制度設計と政策に関する、多角的で公共的な熟議が求められている。このためには、既存の日本での経験を踏まえつつも、それを国際的に相対化して政策構想を行う必要があるだろう。高齢化がすでに進行した段階で、遅れて移民受け入れを開始し、急激に受入数を増やしたスペインの経験は、現在の日本と大きく共通している点で重要である。急激な受入れを経験したスペインが、ごく最近まで大きな紛争を回避しえたのは、その積極的な統合政策による部分が大きく、その政策実践から学ぶべき点は多い。

スペインの移民政策を設計した中心的研究者であるアランゴ教授、スペインの移民状況を欧州全体の文脈に位置付けて分析を展開するゴンサレス氏、そして反差別戦略の設計を進めてきたピニョル氏を招いて、日本の研究者との対話を通じて日本の状況との比較を試みる。また、両者を媒介する意味で、両国の移民政策と状況に関心を持つアレハンドロ・ポルテス教授を基調講演者として迎え、スペインの政策と日本の現状とを比較することで、日本の政策形成者、研究者に新たな視座を提供し、創造的な政策議論の活性化を図る。

本シンポジウムは終了致しました。ご来場くださいました方々に感謝申し上げます。

|

|

|

|---|

問い合わせ先:一橋大学・大学院社会学研究科 政治学・国際社会学共同研究室

Tel: 042-580-8803

e-mail: trans_soci soc.hit-u.ac.jp

soc.hit-u.ac.jp

|

|---|

【主催】:国際社会学研究会

【共催】:科研費プロジェクト 基盤研究A「移民受入れ国-送出し国の政策相互連関」

一橋大学・大学院社会学研究科

【助成】:国際交流基金、三菱財団

【後援】:移民政策学会

国際シンポジウム

Border/Boundary Control in the Age of Transnationalization:

Comparing Experiences in North America, E.U., & Japan.

28日(日)13:30~18:40(開場:13:00)

一橋大学・社会学研究科・国際社会学プログラムでは、きたる10月27日(土)・28日の2日間、国際シンジウムを「トランスナショナル化と国境/境界規制」Border/

Boundary Control in the Age of Transnationalizationと題して、現在深刻化するトランスナショナル社会空間と、国境のみならず広い意味での社会境界管理強化との深化する矛盾を巡る諸問題を検討します。このために、国際社会学プログラムを拠点とした科学研究費基盤研究(A)「移民難民システムの重層的再編成」の最終年度の企画としての、国際研究交流と発信の会議です。

このために、ビーレフェルト大学のトマス・ファイスト教授をはじめとして北米、EUからトランスナショナル研究と国境研究における第一線の研究者を招き、国際的研究の最前線の成果を報告いただくとともに、科学研究費プロジェクトメンバーの報告を合わせて行う機会とします。

トランプ政権の誕生と反移民政策、EUにおける大量難民への対応の混迷など、状況の錯綜とする中、国際的な最新状況の正確な分析を内外の研究者が報告するとともに、急激に変動する日本における政策とその引き起こしつつあるトランスナショナルな関係性の今後について、日本の研究者の報告をもとに、海外の移民研究者とともに、今後の日本の政策について考える機会としたいと思います。

We close pre-registration, but still welcome participants of the day

事前登録を締め切らせていただきますが、当日参加の方も歓迎しております。ふるってご参加ください。

問い合わせ先:一橋大学・大学院社会学研究科 政治学・国際社会学共同研究室

Tel: 042-580-8803

e-mail: trans_soci soc.hit-u.ac.jp

soc.hit-u.ac.jp

【主催】:一橋大学国際社会学プログラム

科研プロジェクト(基盤研究A「移民・難民選別システムの重層的再編成」)

【共催】:一橋大学・大学院社会学研究科

【後援】:Hitotsubashi University International Fellow Program Inbound

科学研究費(若手研究B「国境管理におけるEUとNGOのパートナーシップ」、

基盤研究B「社会的境界研究の構築と移民トランスナショナリズムへの応用」)

移民政策学会

【助成】:公益財団法人 野村財団

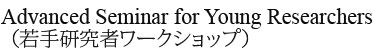

国際シンポジウム『トランスナショナル化と国境/境界規制』

付属特別企画

移民・難民研究に取り組む若手研究者の発表に、北米と欧州それぞれのトランスナショナルな移民研究の第一人者であるRobert Smith教授とThomas Faist教授(ともにシンポジウム本編登壇者)がコメントし、討論を行います。

トランスナショナルな移民研究において、フィールドで生起する現象を記述しモデル化するためのエスノグラフィーは重要であると同時に多くの困難を伴います。そこで本ワークショップでは、ニューヨークのメキシコ人移民を対象とする研究など様々なフィールドにおける経験を有するエスノグラファーであるスミス教授が参加者の疑問に答えつつ、越境的なエスノグラフィー調査を行う上での困難を乗り越える方法について議論します。スミス教授とファイスト教授がコメントし、討論を行います。

<事前登録制>

以下のリンクより、各企画への参加事前登録をお願いいたします。

https://goo.gl/forms/gCvcffiFew417qLO2

国際交流セミナー

「Strength and challenges of the automotive sector in Mexico: Trump v.s. new technologies 」

「Strength and challenges of the automotive sector in Mexico: Trump v.s. new technologies 」

Carrillo 教授は、トランプ政権のNAFTA(北米自由貿易協定)への影響を自動車産業の事例をとって、その規制の在り方とメキシコ自動車生産の実態とのずれを中心として分析し、将来の展望を論じられました。 この目的のため、同教授は、メキシコ自動車産業が、406万台と世界第7位の位置を占め韓国を生産台数でしのぎつつある傾向をまず示したうえで、歴史的な発展過程を輸入代替工業下記から、輸出志向工業化とNAFTA体制に移行してきた各段階を分析し、NAFTA段階でその生産システムが大陸規模に3つの産業集積の柱、回廊を形成してきたことを示されました。この上で、2008年のグローバルな金融危機以降、アメリカ自動車Big Threeが、NAFTAの中でのメキシコ生産への比重のシフトを加速化させ、このことがメキシコからの自動車輸出と部品輸出の経拡大をもたらしたことを明らかにしていった。これとの連関で、バヒーオと呼ばれるメキシコ中央部のやや北側にある諸州(グアナフアト、サンルイスポトシ)に陸続と新設工場が建設され、自動車産業が近年集積してきたことを指摘されました。

講師:Jorge Carrillo Viveros 教授 メキシコ北部ティファナ市に所在する北部国境大学院大学(El Colegio de la Frontera Norte)の社会学部門で産業社会学を担当。長くメキシコの輸出加工産業の発展とNAFTA内での製造業の変貌について研究され、主に自動車産業、電子、航空など高度技術産業における技術、労働、地域への影響について分析。

メキシコ北部ティファナ市に所在する北部国境大学院大学(El Colegio de la Frontera Norte)の社会学部門で産業社会学を担当。長くメキシコの輸出加工産業の発展とNAFTA内での製造業の変貌について研究され、主に自動車産業、電子、航空など高度技術産業における技術、労働、地域への影響について分析。

soc.hit-u.ac.jp

soc.hit-u.ac.jp*主催:一橋大学国際交流セミナー、政治学・国際社会学共同研究室

国際ワークショップ・映画試写会

「無実のものたちの強制送還-メキシコ人移民両親たちのアメリカからの排除」

映画上映(50分 英語・日本語字幕なし)後、

セミナー(英語・部分通訳有)

Alarcon教授は、Douglas Masseyらとの共同研究、Mexican Migration Projectを皮切りに、様々なメキシコー合衆国間の移民現象について研究を展開されてきました。その中にはトランスナショナル移民のネットワーク、国境をめぐる非正規移民の状況、高技能メキシコ人労働者、などが含まれています。また、COLEFにおいて、国際的にも知られる移民研究専門の英・西二か国語による雑誌Migraciones Internacionalesの編集長を長らく務めてこられました。 近年は、オバマ政権期から継続する強制送還が生み出す国境都市での排除された元非正規移民の状況や、強制送還によって引き裂かれた家族の問題に取り組んでいます。 今回、教授のご子息でドキュメンタリー映画監督である、Francisco Alarcon氏が制作したThe Deportation of Innocence: Removal of Mexican Parents from United Statesを試写し、それをもとにAlarcon教授とともに強制送還という政策が生み出す諸問題をともに議論し、考察していきたいと思います。同映画は、国際移住機構IOMのGlobal Migration Film Festivalで新人賞を受賞するなど評価の高いものです。日本でも、非正規移民の半減という呼び声とともに、強制送還が繰り返されてきましたが、この機会にオバマ―トランプ時代に進行してきた現象を理解するとともに、太平の両側での経験の共有と、今後のトランプ時代のアメリカの移民社会の展望について考えていく機会としていきたいと思います。

講師:Rafael Alarcón Acosta 教授 カリフォルニア大学バークレー校にて都市・地域計画博士号取得。主要な研究テーマは、米墨間の移民が双方の社会・経済にもたらす影響や、メキシコ系移民のアメリカ合衆国における統合。主著にMaking Los Ángeles Home: The Integration of Mexican Inmigrants in the United State, University of California Press.(Luis Escala他との共著、2016年)など。

カリフォルニア大学バークレー校にて都市・地域計画博士号取得。主要な研究テーマは、米墨間の移民が双方の社会・経済にもたらす影響や、メキシコ系移民のアメリカ合衆国における統合。主著にMaking Los Ángeles Home: The Integration of Mexican Inmigrants in the United State, University of California Press.(Luis Escala他との共著、2016年)など。

soc.hit-u.ac.jp

soc.hit-u.ac.jp*主催:国際社会学研究会

ジェンダー社会科学研究センター(CGraSS)・一橋大学・国際社会学プログラム 共同企画

講師:伊藤るりさん

伊藤さんは2017年度を最後に本学を退任し、2018年度からは津田塾大学総合政策学部へ転任なさいます。そこでこれを一つの区切りとして、伊藤さんが本学着任以来取り組んできた課題であるフィリピン人家事労働者について講演していただくとともに、国際社会学とジェンダー研究の未来について皆さんと議論する機会としたいと思います。前半は「CGraSS公開レクチャー」の一環という形で、後半は各時代に研究を共にした人々や各大学の教え子と国際社会学とジェンダー研究の展望を話すという形式で進めます。

*主催:一橋大学ジェンダー社会科学研究センター

一橋大学大学院社会学研究科国際社会学プログラム

国際シンポジウム

2016年12月9日(金)14:40-17:00(開場14:25)

2016年12月10日(土)9:30~17:00(開場9:00)

11日(日)10:30~17:00(開場10:00)

ILO「家事労働者のディーセントワークに関する条約」(C189)、及び同勧告(R201)が採択されてから5年以上が経ちます(2011年6月採択、2013年9月発効)。これらは、従来、多くの国で労働法の適用外とされてきた家事労働者(移住労働者を含む)の国際労働基準を定める画期的な意義をもち、移住・家事労働者の(再)組織化と権利保障において、新段階をもたらしました。

本シンポジウムは、(1)科研プロジェクト「移住家事労働者とILO189号条約――組織化・権利保障・トランスナショナルな連帯」の中間報告を行うとともに、(2)折しも関東(神奈川県、東京都)と関西(大阪府)の「国家戦略特区」において「外国人家事支援人材受け入れ事業」進めることになった日本の課題を、世界各地の現状との比較を通じて、明らかにすることを目的とします。

1日目は、女性労働運動史の歴史家として知られるアイリーン・ボリス教授(カリフォルニア大学サンタバーバラ校)の基調講演で開始し、これを受けてアジア、ヨーロッパ、アメリカ各地での移住家事労働者の権利保障状況とこれにC189が与えたインパクトや現下の課題などについて、現地調査に基づき研究報告を行います。また、2日目には、日本の現状についての研究報告のあと、家事労働者の組織化に取り組む海外の労働組合ならびにNGOの活動家を迎え、日本の状況にくわしい関係者とともに、各国の取り組みと日本における課題を考えるためのパネル・ディスカッションを行います。

ご来場くださいました方々に感謝申し上げます。

*【主催】:科研プロジェクト「移住家事労働者とILO189号条約」/国際移動とジェンダー研究会

*【協賛】:一橋大学大学院社会学研究科(国際社会学プログラム、ジェンダー社会科学研究センター、

フェアレ イバー研究教育センター);国際家事労働者連盟(IDWF)、

NPO 法人 移住者と連帯する全国ネット ワーク、NPO 法人 アジア女性資料センター、有償家事労働ネットワーク

*【後援】:連合(日本労働組合総連合会) / 【協力】 ILO 駐日事務所

国際社会学研究会主催 公開セミナー

Among Latin American Migrants in Europe

(カリフォルニア大学デーヴィス校 人間生態学部教授 学部長)

移民の政治的アクティヴィズムは移民先の社会だけでなく、出身国に対しても向けられてきました。今回のセミナーでは、近年拡大しているラテンアメリカからヨーロッパへの移民、特にスペインとイタリアにおけるドミニカ人とコロンビア人の実践に注目した最新の研究成果を発表して頂きます。ふるってご参加下さい。(使用言語:英語、通訳なし)(予約不要)

講師紹介:Dr. Luis Edwardo Guarnizo

社会学者。トランスナショナルな移民研究の国際的リーダーの1人として、

移民の起業家研究、越境空間の多層性や分裂に注目した多彩な研究を発表。

共編著: Transnationalism from Below (1998)

主著:“The Fluid, Multi-Scalar, and Contradictory of

Citizenship” (2012),

“The Economics of Transnational Living” (2003)など

Tel: 042-580-8803

e-mail: trans_sociATsoc.hit-u.ac.jp(ATの代わりに@マークを入れてください)

一橋大学国際社会学プログラム創設20周年記念 国際シンポジウム

「国際社会学への地域的パースペクティブ-北米・ヨーロッパ・東アジアの比較にむけて-」

22日(土) 国際シンポジウム 10:15~17:00(開演9:45)

-北米・ヨーロッパ・東アジアの比較にむけて-」

一橋大学・大学院社会学研究科の国際社会学プログラムは1993 年4 月に設立されました。今年で20 周年を迎えることになります。

本プログラムの歩みは、日本における国際社会学の本格的発展とほぼ軌を一にしてきました。この間、日本の国際社会学は、若い才能を吸収し一定の成果を上げてきましたが、今日、その対象領域や研究アプローチは多様化・多元化が著しく、その方向性が改めて問い直されるべき段階に入ったといえるでしょう。この現状を踏まえ、このたび6 月22 日(土)に「国際社会学への地域的パースペクティブ――北米・ヨーロッパ・東アジアの比較にむけて」と題した国際シンポジウムを開催いたします。シンポジウムには、トランスナショナルな移民研究が先行してきたアメリカ合衆国、そして「壁の崩壊」以来トランスナショナルな移動空間の生成著しいEUから、代表的研究者を3 名招聘しています。日本を含む東アジアも視野に入れつつ、越境空間自体の形成と研究アプローチの発展がいかに歴史的構造的な地域的文脈に依存しているかを比較し、地域的制約を対自化して、相互の対話を進めていく、そのような機会とすることを目指しています。なお、6 月21 日(金)には、プレイベントとして「若手研究者ワークショップ」を開催します。若手の英語によるペーパー発表後、海外招聘研究者の講評をいただくことで、次世代育成の場とする予定です。

皆様、奮ってのご来場をお待ちしております。

Tel: 042-580-8803

e-mail: trans_sociATsoc.hit-u.ac.jp(ATの代わりに@マークを入れてください)

|

|

|

|---|

*本シンポジウムは盛況のうちに終えることができました。

ご来場くださいました多数の方々に感謝申し上げます。

|

●プレシンポ企画 6月21日(金)13:30~17:30(開場13:00) 若手研究者ワークショップ/Junior Scholars’ Workshop |

●国際シンポジウム 6月22日(土)10:15~17:00(開場9:45) |

|---|---|

|

報告: 平澤文美(一橋大学博士後期課程)

“Increasing Occupational Opportunities of Young Vietnamese in Transnational Social Fields:

Changing Employment Scenario among the 1.5 and Second Generation in Japan”

Johanna O. Zulueta(アテネオ・デ・マニラ大学講師、日本学術振興会外国人特別研究員)

“When Death Becomes Her Question: Death, Identity, and Perceptions of Home

among Okinawan Women Return Migrants”

工藤晴子(一橋大学博士後期課程、日本学術振興会DC1)

“Activating Sexuality and Trauma: Narrative Construction of Mexican

Sexual Minority Asylum Seekers in the San Francisco Bay Area”

村上一基(一橋大学博士後期課程、日本学術振興会DC2)

“Educating Adolescents of Immigrant Families in the French Suburbs: Dissonance between Public Schooling and Family Culture”

司会:伊藤るり(一橋大学) コメンテーター:

アレハンドロ・ポルテス(プリンストン大学)

ミリヤナ・モロクワシチ(フランス国立科学研究センター) ルイス・グアルニーソ(カリフォルニア大学デイヴィス校) |

*午前の部(10:15~12:00) 基調講演1 アレハンドロ・ポルテス(プリンストン大学)

“Transnationalism and the State in Comparative Perspective”

基調講演2 ミリヤナ・モロクワシチ(フランス国立科学研究センター)

“Transnational Mobilities and Gender in Europe”

*午後の部(13:15~17:00) パネル・ディスカッション 「日本における国際社会学のパースペクティブ――東アジアの文脈」 司会:大石奈々(上智大学) 報告: 小井土彰宏(一橋大学) 小ヶ谷千穂(横浜国立大学 ) 佐々木剛二(日本学術振興会特別研究員PD) グラシア・リュウ・ファーラー(早稲田大学) コメント&ディスカッション コメンテーター:

ルイス・グアルニーソ(カリフォルニア大学デイヴィス校)

伊藤るり(一橋大学) Concluding Remarks |

*共催:一橋大学 大学院社会学研究科

*協賛:一橋大学 外国人研究者等特別招聘事業

Hitotsubashi International Fellow Program

科学研究費補助金(基盤研究A)「選別的移民政策の国際比較」

Celebrating the 20th Anniversary of Transnational Sociology Program

Hitotsubashi University, Tokyo

Junior Scholars’ Workshop on Transnational Sociology

DAY2 Saturday, June 22, 2013 10:15-17:00

International Symposium:

Comparing Regional Perspectives of Transnational Sociology

Language:English

2013 marks the 20th anniversary of the Transnational Sociology Program in the Graduate

School of Social Sciences at Hitotsubashi University. Over these two decades, the field of

transnational sociology in Japan has made significant progress; importantly it has successfully

incorporated younger talented scholars. Now it is time, we believe, to reexamine the status quo

of this field of studies and, on the basis of our diversification into multiple fields of research, to

move our program to the next developmental stage.

To this end, we are holding an international symposium at Hitotsubashi University on June

21-22 to which we have invited three distinguished scholars in transnational sociology. Two of the

three experts come from North America, where research in this field first developed, and one

works in Europe, where the study of transnational mobility has gained a new dynamic in recent

years. Bringing them together with researchers who work in Asia, though not always on it, we are

making a singular move to establish a tri-regional perspective in transnational sociology, drawing

on expertise from Europe, the United States and East Asia. Our critical aim is to assess whether

and how research perspectives are embedded in historically structured regional contexts. We

also see this scholarly meeting as a great opportunity to begin an intense dialogue among

transnational sociologists researching different regions and to more fully share what we, in

Japan-based transnational sociology, have achieved. We welcome active participation of experts,

researchers in broader social sciences, and students from within as well as from outside

Hitotsubashi University.

|

Day 1 Friday, June 21, 2013 Junior Scholars’ Workshop on Transnational Sociology |

Day 2 Saturday, June 22, 2013 International Symposium: Comparing Regional Perspectives of Transnational Sociology: North America, Europe and East Asia |

|---|---|

|

Ayami HIRASAWA (Graduate School of Social Sciences, Hitotsubashi University)

“Increasing Occupational Opportunities of Young Vietnamese in Transnational Social Fields:

Changing Employment Scenario among the 1.5 and Second Generation in Japan”

Johanna O. Zulueta (Ateneo de Manila University, JSPS Postdoctoral Fellow)

“When Death Becomes Her Question: Death, Identity, and Perceptions of Home

among Okinawan Women Return Migrants”

Haruko KUDO (JSPS Research Fellow DC1, Hitotsubashi University)

“Activating Sexuality and Trauma: Narrative Construction of Mexican

Sexual Minority Asylum Seekers in the San Francisco Bay Area”

Kazuki MURAKAMI (JSPS Research Fellow DC2, Hitotsubashi University)

“Educating Adolescents of Immigrant Families in the French Suburbs: Dissonance between Public Schooling and Family Culture”

Moderator:Ruri ITO (Hitotsubashi University) Commenters:

Alejandro Portes (Princeton University)

Mirjana Morokvasic (The National Center for Scientific Research - CNRS) Luis GUARNIZO (University of California, Davis) |

*MORNING SESSION(10:15~12:00) Keynotes1 Alejandro Portes (Princeton University)

“Transnationalism and the State in Comparative Perspective”

Keynotes2 Mirjana Morokvasic (The National Center for Scientific Research - CNRS)

“Transnational Mobilities and Gender in Europe”

*AFTERNOON SESSION(13:15~17:00) Panel Discussion “Developments of Transnational Sociology: The Contexts of Japan and East Asia” Moderator: Nana Oishi (Sophia University) Presentation: Akihiro KOIDO (Hitotsubashi University) Chiho OGAYA (Yokohama National University) Koji SASAKI (JSPS Research Fellow PD) Gracia Liu-Farrer (Waseda University) Comments and Overall Discussion Commenters:

Luis GUARNIZO (University of California, Davis)

Ruri ITO (Hitotsubashi University) Concluding Remarks |

◆Supported by Graduate School of Social Sicences Hitotsubashi University

◆Funded by Hitotsubashi University Distinguished Foreign Researcher Invitation Program

Hitotsubashi International Fellow Program(Inbound)

Grant-in-Aid for Scientific Research (Category A: Overseas), JSPS

"Comparative Analysis of Selective Immigration Policies"

◇Directions to Hitotsubashi University, East Campus

About a 6-minute walk from the South Exit of JR Kunitachi Station

◇Registration request form >>> http://bit.ly/ZmpOqT

◇Contact: Transnational Sociology Program Hitotsubashi University

Tel: 042-580-8803 e-mail: trans_soci@soc.hit-u.ac.jp