2011年度

学士論文

混迷する日本政治

―経済的対立軸形成の阻害要因は何か―

一橋大学社会学部

小島雄嵩

目次

序章 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

1. はじめに 4

2. 本論文の動機・目的 5

3. 新自由主義の思想の整理 6

4. 対立軸とは何か―安定化・単純化の難しさ 7

第1章 分析枠組みの検討と概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13

1. 合理的選択論・合理的選択制度論 13

1-1. 合理的選択制度論の一般的説明 13

1-2. 合理的選択制度論の強み 15

2. 経路依存と政治分析 17

第2章 政党組織としての自民党・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18

1. 政党の機能の整理 18

2. 自民党研究の枠組み 21

2-1. 自民党の党組織―権力構造とその限界 21

2-2. 派閥―発展と固定化、形骸化 24

第3章 長期政権の維持戦略―選挙制度と利益誘導・・・・・・・・・・・・27

1. 中選挙区制・小選挙区比例代表並立制―その概略と一般論 27

2. 選挙区制と自民党―政治的効果の分析 30

2-1. 中選挙区制と自民党―議員行動と協調関係 30

2-2. 票割り 32

3. 利益誘導―その仕組みと盲点 34

3-1. 利益誘導の背景、分析視角 35

3-2. 集票と利益誘導―監視のメカニズムと「逆説明責任体制」 38

第4章 移行期か停滞期か―制度改革の影響と経路依存の桎梏・・・・・・・43

1. 選挙制度改革の概要と予想された変化 43

1-1. 改革に至る経緯 43

1-2. 制度改革の帰結―予想された変化と実際の動向

2. 小泉政権という事例分析 46

2-1. 小泉政権の概要 47

2-2. 小泉長期政権を支えた要素―90年代政治改革の成果 47

2-3. 小泉政権の実績と限界 48

第5章 結論・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50

参考文献 54

序章

≪0-1 はじめに≫

2009年、総選挙に勝利した民主党が自由民主党に代わり政権を担うこととなった。1993年の細川政権誕生により55年体制はすでに崩壊しており、非自民党政権の成立はなにもこれが初めてのことではない。しかし民主党という、単独で自民党に比肩しうる勢力を持つ政党が総選挙に勝利し政権与党となったことは戦後の日本政治史において一つの転機であった。なぜなら、55年体制が崩れたとはいえ自民党は社会党、自由党、公明党といった野党との連立により政権与党として留まり続け、麻生政権に至るまで事実上の一党優位体制を曲がりなりにも維持してきたからである。細川、羽田政権は非自民党政権とはいえ野党連合であったため寄せ集め勢力の感が拭いきれず、政権基盤は脆弱で短命な政権だった。何より、野党を糾合して政権成立へと導いたのが当時自民党を離党したばかりの小沢一郎であり、いわゆる自民党経世会的な古い体質のイメージから脱却することができなかった。民主党にしても、「諸野党勢力の寄せ集め政党」であるゆえの結束の弱さを露呈し、自民党との政策での差別化にも失敗するなど、長らく自民党に伍することのできずに野党の地位に甘んじていた。このように1990年代以降の政治状況を振り返ってみると、より一層今回の政権交代が大きな出来事だったことがうかがえる。

しかし2011年現在、国民の間に「今回の政権交代が文字通りただの交代でしかなかったのではないか」、「二大政党による政権交代が制度化しても政治は何も変わらないのではないか」という懸念が広がっている。民主党政権は小沢や鳩山首相の政治と金の問題で支持を失い、政権運営の経験不足を露呈する中で鳩山・菅首相は相次いで退陣するなど、国民の失望を招いている。また自民党も、55年体制時とは異なる新たな支持基盤を築くことも、小泉政権時に模索した新しい党の在り方を固めることも未だ不十分であり、国民の積極的な支持を得られているとは言いがたい。自民・民主両党が擁立した直近の5人の首相が約1年で交代を繰り返しているのも事実である。新たな事実上の二大政党である自民党と民主党に大差はなく、どちらが政権を担っても政治は変わらないので、よりましなほうを支持すればよいという消極的な支持表明がなされてもやむを得ない面はある。

このような国民の政治不信の長期化、消極的な支持姿勢、差別化の難しい中での二大政党の収斂、といった現象を政治家の責任に帰し、国民の政治意識の希薄化に求めるのは通例だ。しかし長らく日本の政治が停滞し、不安定化しているのはもっと構造的な要因があるのではないか。

≪0-2 本論文の動機・目的≫

本論文では、1990年代以降、なぜ政治が明確な対立軸を形成できず、政策論争・政党間競争がうまく機能してこなかったのかという点について分析する。ここでいう対立軸とは、55年体制下における安保防衛問題とは異なる、経済的な対立軸を指す。この対立軸が日本で政党対立の次元で制度化できずに今日に至った背景には、日本政治の制度的な問題や克服の困難な障害があった。具体的には、

① あまりにうまく機能した自民党一党優位を前提とする55年体制と、それを可能にした自民党の利益誘導戦略、強固な党組織の制度化が、55年体制の諸前提が崩れたあとも自民党の変化を阻害し、自民党が経済的な意味での保守政党になり得なかった。

② 二大政党制を志向した制度変化、民主党の結党、小泉政権の成立といった対立軸形成の機会はあったものの、新自由主義勢力による対立軸形成の失敗、社会民主主義自体の変容と政治不信、有権者の中道化という先進国共通の問題を前に対立軸を形成そのものが曖昧なままになった。

③ 二大政党制を前提とする対立軸形成そのものに対し、政治と世論双方が揺らぎを見せるなかで新たな政治の方向性が定まらない。

といったことを挙げることができる。サルトーリ[1980]の分類によれば日本の政治システムは1955年以降自民党による一党優位政党制であり、その優位性は自民党の支持層の広さ、当時の野党との関係、日本経済の好調さと相まって長らく日本政治において自明のものとされてきた。自民党の優位性を担保したものとして、例えば猪口・岩井[1987]はその党組織の在り方に注目する。猪口は自民党のフォーマルな組織のほかに、インフォーマルな政党組織としての族議員と派閥の存在を重要視し、機能を分析したうえで自民党にとってこれらがいかに合理性のあるシステムであったか分析している。一方、斎藤[2010]はこういった党内部構造できる限り捨象し、自民党が「政権維持確率を最大化するために最適化行動をとる、単一な合理的行為主体」であると仮定して自民党政治を分析する。斎藤は自民党の集票活動と、それに呼応する利益誘導政治のメカニズムを合理的選択論の視点から分析し、自民党の長期政権維持戦略を説明するとともに、自民党が「利益の分配」型政治から脱却できない主要因を探っている。これらの研究から、55年体制が「うまく機能しすぎた」ことが日本政治の潜在的な対立軸形成の足かせの一つになったということができる。あるいは、90年代以降二大政党制を前提とした対立軸形成が実現できない問題を考察する上では、ダウンズ[1980]のモデルが参考になる。経済学的な知見を政治学に応用したダウンズモデルは、二大政党がそれぞれ多数の有権者の支持を集めるために、それぞれイデオロギー分布の中間にそれぞれ動いて、結果的に二大政党は政治的なスタンスをとる、というテーゼを示している。日本においても有権者の多くが中道に位置する、極めて分極的な争点軸がないという前提に立てば、この仮説は90年代以降の日本政治に当てはまるといえる。

これらの研究をはじめとして、自民党の特質、自民党のいわゆる利益誘導政治の巧緻さと矛盾、社会民主主義勢力と新自由主義勢力それぞれの結集の試みをそれぞれ分析することで、90年代以降の日本政治で経済的対立軸を基にした政党間競争がその必要性にも関わらず定着していない原因、及び展望について1つの解答示すことが本論文の目的である。

≪0-3 新自由主義の思想の整理(1)≫

仮に、日本の政治に経済的対立軸形成の可能性がある、あるいはその気運が高まると想定したとき、ポイントとなるのは小泉政権期以降ネガティブなイメージで語られることの多い新自由主義を政策立案の根本に据える政党が誕生するか否かであると考えられる。本論文においては新自由主義の思想の内容、背景について詳細に分析することはしない。しかしその基本姿勢について理解しておくことは、第4章で日本政治の変革の契機とその挫折を論じるうえで重要なので、序章で新自由主義の思想について一般的な整理をしておく。

まず前提して、新自由主義とはいわゆる「自由放任主義」を意味しない。誤解されている面もあるが、政府の役割の重要性は否定されていない。政府は市場経済の原則(2)に基づく経済活動だけでは補えないものを補う役割を果たすとされる。このような市場と政府の役割分担の考え方は(新自由主義固有のものではなく)経済学の基本的な考え方である。この前提を踏まえて新自由主義の思想の内容を概略すると、まず第1に、資源配分面では市場競争を重視し、それを妨げるような企業の行動を禁止する。この場合、企業のみならず中央省庁や地方自治体、農業協同組合などの行動についても同様である。企業などによる談合やカルテル、その他消費者を欺く行為に対しては、それが必ず損になるような実効的ペナルティーの仕組みを整備する。

第2に、最小のコストで最大の効果を発揮する所得再分配政策をとる。一般的に、所得移転には次のような問題が生じる。すなわち、①費用を負担する側は、負担額を少しでも軽減したいと考えるため、余分な支出に奔る可能性が大きいこと、②受給者側は、少しでも多くの給付を得るために、本来可能なはずの雇用契約を結ばずに就労を抑制するという無駄な行動に出ること、③所得移転を管理するための行政機構の肥大化が起きること、という3つの問題である。所得移転は、それを真に必要としている人々に効果的に行われて初めて意味のあるものとなるが、少なくともこの20年あまりの日本における所得移転は必ずしもそのように実施されていないのである。また、労働者を保護する規制についても、新自由主義の立場から言えば、年功賃金や厳しい解雇規制により正社員の既得権を守るではなく、男女・年齢・働き方の違いを問わず、平等に適用される「同一労働・同一賃金」の実現が望ましいとされる。

第3に、政府よって運用される社会保険制度は、その負担としての保険料が確実に徴収される公平な仕組みを構築する。現在、自営業者などを対象にした社会保険料は事実上、自主的な納付に任される状態になっており、仕組みとして欠点が多い。その代りに、確実な納付が実現できる社会保障目的税を設ける。もちろん、この社会保険ではまず国民生活にとって基礎的なサービスの水準を確実に担保することが求められる。

以上に述べた、新自由主義的な思想に基づく政策が的確に引用され、かつ一定の支持をうけるためには、「効率性」の概念の正しい理解が共有されることが重要であろう。

≪0-4 対立軸とは何か―安定化・単純化の難しさ≫

本稿では、各政党がそれぞれ一枚岩になって政党内部の意見が常に統一された状態であるべきだとは想定しない。また政党とは意見や政治的信念を同じくする人々の集団であると定義されることが多いが、これは半分正しく、半分間違っている。たしかに、政党はそれぞれの基準や理念に基づいた政策体系を実現しようとする集団であるから、政党を構成する人々の間で政策に関する意見や信念が共有されているのは普通のことである。しかし一方で、政党は互いに競争関係にあり、有権者の支持を得て競争に勝つことを目的化している。より多くの支持を得るためには政策を常に修正するだけの柔軟さがときに求められ、それを可能にするうえで政党内に異なる意見があることは重要である。これらをふまえると、政党がもとにしている意見や信念は有権者の動向に応じて修正が加えられるのは当然であり、しかも政権を目指す政党ともなれば政党内に多様な意見が存在し、一枚岩の組織とはいえなくなるのも無理はない。そもそも特定の意見や信念を共有することだけでもって政党の在り方や政党の対立関係を考察することに問題がある。

ゆえに、私はここで「経済的対立軸の不在」を日本政治の1つの問題点として挙げているが、これは必ずしも対立軸が政党間で形成されることを理想型として論じたいわけではなく、また政策の全てにおいて対立軸を形成することが望ましいと言いたいわけでもない。すなわち、現代の、とくに日本をはじめとする先進諸国の政治における対立軸とは非常に相対的で、必ずしもイデオロギーに結びついているわけではないといった点で、単純な図式でとらえることが困難なものであり、同時に不安定なものだと言える。このことを制約・前提としてまず確認しておく。

ただし、いわゆる高度経済成長期における政治の役割と、現在求められている政治の役割が大きく異なるのは確かである。それはとくに、経済成長と国民の生活の双方に関わる、所得再分配政策を現在、そして将来的にどのような形で実施していくかという問題において顕著である。日本の所得再分配政策の問題点については多くの論文で指摘されているが、太田[2006]が挙げている2点が特に重要である。

(1)日本では欧米諸国と比較して再分配が小さいが、それは労働年齢層(現役世代)への社会保障給付が小さいことほか、税による再分配が小さいことも量的にはかなり寄与している。相対的貧困率との関係では、中間層と低所得者の税率の差が小さいこと、特に欧米との比較で中間層の税率が低いことが、日本の相対的貧困率を高くする方向に影響している。

(2)労働年齢層(現役世代)への社会保障給付が少ない中、昨今、少子化対策として注目されている家族政策支出等が小さいことが、特に子供のいる世帯の相対的貧困率を多くの欧州諸国と比べて高めのものとしている可能性があることが示唆された。

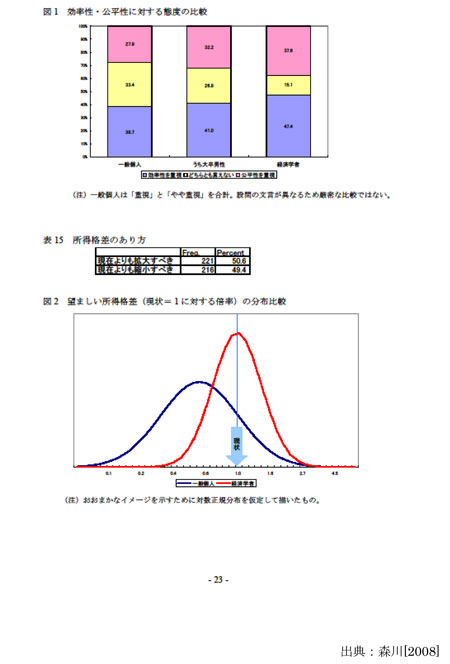

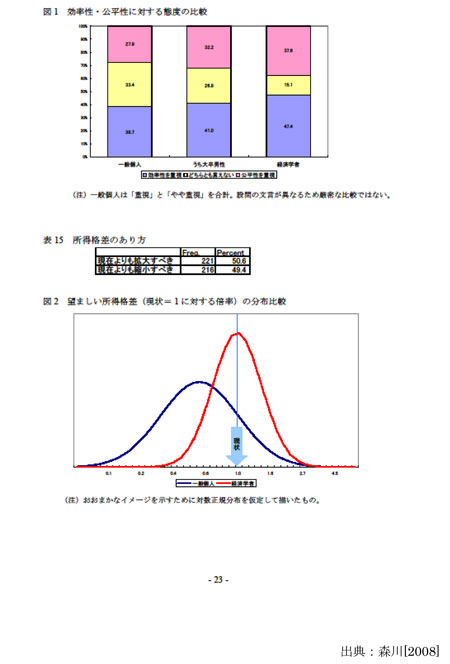

とくに(2)については、上記のグラフにも示されているように、先進諸国の中でも日本の再分配政策のゆがみが顕著に見てとれる結果となっている。所得再分配の原資は国民負担であり、中・長期的に人口の減少が予想されている我が国で今後も原資を確保するためには、①国民一人当たりの負担を大きくする、②国民一人当たりの年金その他社会保障の支給額を減らす、③経済成長によって国民一人当たりの所得を拡大する、という3つが基本方針となるだろう(3)。そして①②③を踏まえ、所得再分配政策をどういった方針で決定し、どのような順序で実施するか考える場合、すなわち、国民の受益と負担のバランスを決定する場合に対立点となるのは、効率性と公平性のトレードオフの問題である(4)(5)。経済学の考え方に則ると、格差の是正はある程度は必要だが、過剰な所得再分配は市場メカニズムを歪めることになるので、政策は経済成長とのトレードオフの関係性を常に意識して効率的に実施されなければならない、ということになる。しかしカプラン[2007]が指摘するように、有権者には「反市場バイアス」があり、市場メカニズムによりもたらされる経済的便益を過小評価する傾向がある。そのため、市場メカニズムの機能を十分に信頼して経済成長を最優先し、所得再分配の効率性を追求する政策が過半数の有権者の支持を簡単に得られるとは考えにくい。実際、森川[2008]によれば、我が国の個人は公平性への志向がかなり強く、自分の所得がある程度成長することを前提とすれば、格差を縮小するために所得の伸び(経済成長)を多少犠牲にしても良いと考えている。この傾向はとくに50歳以上に強く、今後高齢者の割合が急速に増加していくことを前提とすると、(中位投票者に相当する)有権者の中央値は高齢者の方向へシフトすると考えられるため、効率性の重視を主張する議論が台頭し得るかどうかすらはっきりとはわからない。したがって政治(政党)を「経済成長最優先」か「再分配重視」か、という伝統的で単純な経済的対立軸を見取り図にして分析することは困難だと言わざるを得ない。

しかし、だからといって与野党ともに掲げる所得再分配政策が総花的で、効率性と公平性のトレードオフの関係性を曖昧にしたままそれを論じる傾向が強い政治の現状は容認しがたい。経済成長と所得再分配のウェイト付けをどう設定するかという問題は究極的には有権者の選択にかかっているにも関わらず、その選択肢すらはっきり提示されていない現状は有権者にとって好ましくない。もちろん政治がそういう状態に陥っているのはすべて政治(政党)の責任である、というつもりはない。いわゆる中位投票者の政策選好にバイアスがかかっており、政治はそれに忠実に対応してきただけかもしれない。政党の最優先目標は与党としての政権獲得であり、議員のそれは選挙での勝利とそのための再選確率の引き上げである以上、彼らは彼らなりに有権者からの支持を最大化するために合理的に行動してきただけであろう。だとしたら、考えなければならないのは、①経済状況、財政状況その他多くのことが変化しているにも関わらず、政党・政治家が「かつて合理的だった」政策の提示、有権者の支持獲得手段に今も固執する傾向にあるのか、②対立軸を形成する動きが起きない、または起きたとしても定着できないのはなぜか、という点に尽きる。よって本稿では、「対立軸を形成するべきか」「対立軸を形成するためにはどうしたらよいのか」といった問いではなく、「対立軸の形成がコンセンサスにならなかったのはなぜか」「何が阻害要因だったのか」という問いについて考えることを主眼に置くのである。

(脚注)

(1) 新自由主義の政策についての一般的な整理については、八代[2011]の第1章、個別の政策分野における新自由主義の見解については4~8章を参照した。

(2) ①人々の必要とするものの価格が市場競争を通じて決定され、それを基準としてどのような商品をどれだけ作るかを決める。②消費者の効用最大化が最重要の課題である。

(3)もちろん①②③どれか1つのみを政策方針と定めるわけではなく、3つの組み合わせやバランスが重要である。租税や社会保障の制度設計をどうするかといったテクニカルな議論については本論文では扱わない。

(4)公平性は大きく分けて「機会の公平」と「結果の公平」の2つがあるとされる。ここでいう公平性とは「結果の公平」に関する問題に限定する。なぜなら、「機会の公平」の重要性については異論が少ないと考えられる一方、「結果の公平」についてはその程度、手段について国民、そして政治の場で意見が分かれる傾向が強いと考えるからである。

(5)ただし、現実には「機会の公平」を実現するのも容易なことではない。生まれる家庭、能力、健康、容姿等、さまざまな違いが生まれながらに存在するのも確かだからである。また、「機会の公平」が実現すると仮定しても、失業、倒産、病気等の現象が個々人に起きたとき、どの程度事後的にそれらを補正するべきかという「結果の公平」の問題は残る。

第1章 分析枠組みの検討と概要

≪1-1 合理的選択論・合理的選択制度論≫

<1-1-1 合理的選択制度論の一般的説明>

本論文では2章、3章、4章にわたって合理的選択制度論とよばれる理論枠組みを利用して分析を行う。合理的選択制度論を定義するならば、「目的合理的なアクター(行為者)を定めたうえで、アクターの行動を促す、あるいは制約するゲームのルールとして制度(6)をとらえ、そのうえで制度がアクターの行動、あるいは行動の集積としての政治的帰結に及ぼす影響、すなわち制度と結果の因果関係を明らかにしようと主張する理論的立場」ということになる。制度=ルールはアクターの目標追求行動の過程でアクター相互の行動予測を変え、それぞれの戦略行動に影響を与える。その結果、各アクターの最適戦略の組み合わせとしての均衡状況(=政治的帰結)をも規定することになるのである。

ここで注意しなければならないのは、いわゆる「合理的選択理論」と合理的選択制度論はどういった関係性があり、何が異なるのかという点である。合理的選択論は合理的選択制度論の発展の基礎となった理論であり、アクター中心の分析、効用関数の最大化に代表される個人の合理的行動に関する強い仮定、といった点で両者は共通の枠組みを持っている。すなわち政治に経済学のディシプリンで発達した合理的行動の分析枠組みを持ち込み、方法論としての論理的一貫性を担保することで、アプローチの有効性を証明する理論である。その過程でいわゆる「行動主義」(7)にみられる、「人々の行動は、初期の社会化で決定される」という考え方については論理的に批判する立場をとる。合理的選択論はこの分析枠組みによって、特定の出来事の解釈を超えた政治現象の一般化を探る手段として、現代の政治分析の発展にたしかに貢献してきた。

しかし、同時に、合理的選択理論一辺倒の政治分析については数々の批判が為されてきた。ピアソンは、政治現象を分析するうえで、たしかに制度変化を論じる場合に合理的選択論は多くの中心的な概念を提供してきたことを認める。しかし制度選択の合理主義的理論は制度発展の長期的過程という面を分析するうえでは不十分な点も多いと指摘する。その理由は簡単である。合理的選択論に代表される合理主義的説明というものは、制度の設計者の能力の程度を(バイアスや制約条件をときに脇において)楽観視していることが一般的であると同時に、制度の可塑性を強調し、時間経過とともに制度のパフォーマンスを改良していく改革者の能力や淘汰過程の力を過度に重視することが典型的だからである。さらに、個々のアクターの合理性を十分に勘案して制度変化とその帰結を考察するにしても、扱うテーマが政治である場合には2つの問題が存在する。第1に、選挙によって、有権者による政治のパフォーマンスへの評価が短期的に下されるため、長期的な政治活動の観察が困難である(8)。そればかりでなく、選挙結果や人事変更によって役職の回転が比較的早いため、政治家に公約や政策に対する応答責任(アカウンタビリティ)を持たせることが困難である。政治的決定のなかには、長期間を経なければその効果が見えにくいものが少なくないにもかかわらず、政治家には一般的に再選誘引が常に働くために、彼らは自分の行動に短期的効果にしか関心を払わない。第2に、政治制度の現状維持バイアスの強さである。次の2つの理由から、一般に政策と制度は変化しにくいように設計・改革される。第1に、経済的アクターとは異なり、政治的アクターは自身の対立相手が次の政権を獲得する可能性を考えなければならない。ゆえに、アクターには自身の今のポジションを維持するために現行のルール(=自身にとって幾分有利なルール)を変更しにくくするような取り決めを行うインセンティブがある(9)。第2に、政治的アクターは自らを束縛せざるを得なくなることが多い。将来の選択肢のうち一部を放棄したほうが、たとえ短期間であったとしても往々にして利益になる、すなわち不確実性の減少と安定性の増大を容易にするため、アクターにとっては政治制度に粘着性を持たせるほうが合理的な場合がある(10)。極端な合理主義的理論に傾斜した分析では、これらの問題の影響を加味したうえでの考察を深めることが難しいと考えられる。以上のような批判や検証を経て、1980年代に入ってから意識されだしたのが、本稿で中心的な分析枠組みとして扱う合理的選択制度論である(11)。合理的選択制度論と歴史的制度論は、たしかに政治分析のアプローチの仕方に明確な違いがある。しかし実際の政治システムの比較に限っていえば、両者の相違が誇張されているきらいがあると加藤[1994]は指摘する。とくに、経済的合理性の仮定を、ハーバート・サイモンのいう限定的合理性(12)に置き換えた場合、両者の距離は縮まると考えられている。合理的選択制度論を分析枠組みに用いた数ある論文においても、この2つの合理性の区別は必ずしも明確ではない(13)(14)。一方で、歴史的制度論の側で合理性の仮定を緩めた研究はすべて限定的合理性の考え方を取り入れたものとなっている。相容れないものと考えられている合理的選択制度論と歴史的制度論は、実は相互に補完し合うアプローチであると考えるのが妥当だと言えよう。要約すると、合理的選択制度論の主張の中心にあるのは、社会規範や制度との相互浸透にもかかわらず、合理性の核心は解体してしまうのではなく社会規範や制度によって方向づけられながらも確実にとらえることができる、ということである。

<1-1-2 合理的選択制度論の強み>

目的を持った合理的アクターを特定したうえで、制度の効果を捉える合理的選択制度論を一つの分析枠組みとして活用する利点について記述する。

まず第1に、制度の効果を分析する場合、すなわち制度を独立変数とする分析において、理論的明瞭さと体系性をもった説明が可能となる。先述したように、合理的選択制度論において、制度は目的をもった合理的行為者を取りまくルールである。ゲーム理論の枠組みでこのルールを表現するならば、それはアクターの行動順序、取りうる選択肢、利用可能な情報、といったものの集合体だということができる。そうしたルールはアクターの目標追求行動の過程において、アクターの相互の行動予測を変え、それぞれの戦略行動に影響を与える。またアクター相互の最適戦略の組み合わせとしての均衡状況(帰結)をも規定することになるという点は先述の通りである。この理論において制度と帰結の関係が明瞭なのは、制度がいかに帰結に影響を及ぼすのかというミクロの結びつきが、ゲーム理論モデルや均衡概念(本論文ではナッシュ均衡、繰り返し囚人のジレンマのモデルを利用することになる)をはじめとするさまざまな分析道具によって明示的に支えられているからだといえる。

第2に、合理的選択制度論はアクター中心のアプローチあるために、具体的なミクロの政治過程分析と結びつきうる。すなわち制度が帰結に結びつく際に、同時にだれが、いつ、どのような戦略をとったかというプロセスやタイミングを理論的に説明しうるのである。注意しなければならないのは、合理的選択制度論においては、アクターの戦略的選択の内容は選好秩序と完全なイコールではなく、制度のバイアスが戦略的選択に影響を及ぼしていることを強調するという点である。もちろんアクターは、自らの目標追求のために合理的な選択を行い、利得の最大化に努めるのだが、その選択が純粋にアクターのプライオリティに沿ったものである可能性は限りなく低い。その要因として制度のバイアスの存在を考慮しようという試みがなされている。

第3に、合理的選択制度論は、制度変化を説明するための明示的なる理論枠組みを提供する。制度が合理的なアクターの目的追求行動に影響を与え、政治的帰結を規定するのであれば、目的合理的な個人はつねに制度変更の誘因をもつことになるのである。このような制度の可変性、操作可能性は、逆に既存の制度の安定性(あるいは硬直性)に関する理論的根拠を与えることになる。すなわち、制度が安定的(硬直的)なのは、あくまでも制度を変える潜在力を持つアクターが、「制度変更コスト」を「現状維持コスト」より大きなものとみなして変化を誘引しようとしないからである。このことから、現行の、特定の政治的帰結を導きだす制度は、このようなアクター相互の均衡状態としての「均衡制度」なのである(15)。また、一般的に制度の安定性は政治や社会の安定期、あるいは混乱から安定への移行期においては肯定的に評価されるものであるが、それらの変容期においては逆に変化を阻害するものとして否定的な評価を下される場合はままある。均衡が「悪い均衡」とみなされるとき、安定性は硬直性と同義なのである。

≪1-2 経路依存と政治分析≫

本稿での日本政治分析において、もう1つ重要となる概念が「経路依存」である。経路依存の考え方は経済学の分野で発展し、さまざまな制度分析に用いられている。特に制度がもたらす「正のフィードバック」の効果に注目し、アクターがさまざまな選択を繰り返すごとに特定の経路に引きつけられる可能性が増していくことを証明する際に有用な概念である。経路依存の概念の果たしうる役割を定義するとすれば、正のフィードバック(事象の配列の違いによって多様な帰結を生じさせる)にともなう動態的過程の分析と、過程が進んでいったあとにその過程を外れて別の選択を行うコストが高まっていくという帰結の理論的説明、ということになる。ピアソン[2010]が指摘するように、政治現象には、多くの場合に集合行為問題を抱えていること、変更が困難な公式制度が中心的な役割を果たしていること、権力の非対称性を増幅させるために政治的権限が利用されがちであること、多くの政治過程・帰結は非常に多義的であること、といった特徴があり、様々な社会科学の分野の中でも政治はとりわけ正のフィードバックが生じやすい領域であると考えられる。ゆえに、経路依存の考え方を政治分析にうまく受容することで、これらの特徴がもたらす、アクターの現状維持バイアスとそれにより生じる潜在的な政治の非効率性を、政治現象の発生と帰結の時間軸を広げて考察することが可能になる。同時に、合理主義的説明が陥りがちな、アクターの合理性を無条件に信頼しがちである、政治現象の発生したタイミングのみの描写にとどまる、といった問題点を補完することが期待できる。

次章以降では、本章で取り上げた2つの分析枠組みを軸に、制度バイアスのもとでの自民党内部の組織分析、及び自民党(自民党議員)と有権者の関係について、順に考察していく。

(脚注)

(6)「制度」とは広い範囲を対象とするワードであるため、具体的に概念化するのは難しいが、本論文では「人々のあいだで共通に了解されているような、社会ゲームが継続的にプレイされる仕方のこと」であると定義する。さらに、「制度変化」とは、一義的には「1つの均衡から他の均衡への推移」を意味する。詳細は青木[2008:272-280]を参照。

(7)たとえば、特定の地域の政治・経済活動の特徴を分析する際に、その地域を特殊唯一のものとして扱う文化論的アプローチは行動主義に含まれると考えてよい。日本政治を日本という国の特殊性(=アメリカをはじめとする西欧諸国の政治システムを基準にした場合に「特殊」)から分析してきた従来の研究もこの類に入る。

(8)市場においては時間的射程を長期化させる強力なメカニズムが存在している場合も多い。例えば、企業組織の継続性、資本市場の存在が挙げられる。ピアソン[2010:53]参照。

(9)モーはこれを「政治の不確実性」と定義した(Moe 1990)。

(10)協力を容易にするための取り決めを作り出そうとする政治的アクターの行動は「信頼コミットメント」という言葉によって表される(North and Weingast 1989; Shapsle 1991; North 1993)。

(11)合理的選択制度論と歴史的制度論を合わせて新制度論と呼称されることが多い。歴史的制度論は歴史分析・比較分析を分析枠組みの中心に据え、制度をパターン化された関係としてとらえる帰納法的アプローチが基本である。

(12)個人は必ずしも完全に目的合理的に行動しているとは限らないし、自分の目的合理性に常に自覚的であるとも限らない(個人が事後に説明できない行動にも目的合理性が潜んでいると考えると、ときに潜在意識のようなものが機能している可能性もある)。あくまでも様々な制約の中での最善策がとられるのであり、網羅的にすべての代替選択肢を比較検討しているとは(とくに政治の場では)考えにくい。このように考えると、本稿での「合理性」は「限定的合理性」と置き換えるのが望ましい。

(13)たとえば、Perspectives on Positive Political Economy(合理的選択制度論を政治学の新しい分析アプローチとして定義し、実際に政治経済分析に適用した論文からなる)に収められた論文のなかでも、クレップスが限定的合理性の経済的合理性に対する代替的有用性を否定しているのに対し、ダグラス・ノースは明らかに限定的合理性に依拠した政治分析を行っている。にもかかわらず、両者は同一の合理的選択論に分類されている。

(14)抽象度の高い数学的定式化の為された分析においては、経済学的合理性が重要な前提としておかれる。

(15)このような状態を説明するうえで重要な基本的概念の1つは、ナッシュ均衡の考え方である。ナッシュ均衡とは、「相手が戦略を変更しない限り、どのプレイヤーも自分だけが戦略を変更しても利得を増加できないような戦略の組」のことを指す。

第2章 政党組織としての自民党

本章では、自民党内部の機能、意思決定メカニズムを整理し、合わせて自民党の独自性、強固性を明らかにする。すでに良く知られているように、自民党は55年体制成立以降33年間、単独政権与党として日本政治の中心であり続けた。その期間のなかでは党の結束を揺るがす事態に陥ったこともあったが、自民党は高度に固定化された政党システムの構築のために細かな組織改革を繰り返し、有権者にも長期政権を担う与党として認知されていった。一方でそのような高度な固定化の実現と改革の結末が、結果として統治政党としての役割を終焉させ、ひいては対立軸形成を阻害する要因となった。これらの点について、自民党(政党)内部の組織の在り方、制度変化を整理して説明する。

≪2-1 政党の機能の整理≫

まず本節では、簡単に政党の機能を整理する。次に、政党内の組織に関する政党組織論について、デュベルジェ[1970]の分類を参照しながら概説する。

政党の機能については以下の4つに分類することができる(16)。

① 政策形成

② 政治的指導者の選抜と政府の形成

③ 政治家の人材発掘と登用(政治的補充)

④ 国民の政治教育(政治的社会化)

まず①の機能だが、これは大きく2つの機能に分類することができる。1つは利益表出機能である。これは国民や企業、業界団体、圧力団体の利益や意見を政治過程に吸い上げ、議論の俎上にのせる機能を指す。この利益表出過程では、政党の構成員である国会議員や地方議員がその議員の地元(=選挙区)の団体、個人の要望を聞きいれ、その見返りとして投票してもらうことを期待し、地元に有利な政策を推進する過程である。もう1つは利益集約と呼ばれる機能である。上述した利益団体や個人が要望する利害の調整を行い、いくつかの政策にまとめる機能である。この機能は政党が提案する政策案をまとめる際に重要である場合が多いが、国会に提出された法案をめぐって政党間の利害対立がある際に、国会内外で(17)政党間の意見調整を行う場合にも発揮される。

次に②について、これは国の執政府をどの政党が担当し、誰が政府首班なるか決める機能である。まず、政党内部で大統領や首相候補となるべき人物を絞っていく政党リーダー選抜機能を果たす。次に実際に議会内で各党党首が首班指名を争う。そこからうまれる内閣の組閣人事においては、指名された首相はほとんどの場合、所属政党からメンバーを選択する。

続いて③の機能について説明する。政党は政治家を志す人材を見つけ出し、選挙に際に公認候補あるいは推薦候補として後押しをおこなう。彼らが議員に当選したあとは、議会のなかの各種委員会のメンバーとして個々の政策課題に取り組んでいく際にも、政党の推薦や政党内での人選過程を経る。政党は議員になった者がキャリアを積む過程で、議員の教育および育成の役割を担っている(18)。猪口・岩井は自民党の国会議員がいわゆる「族議員」としてどのようにキャリアを積んでいくのか、キャリアの積み方にどのような傾向があり、それが政治家のポスト争いとどのように結びついているのかという点について詳細に分析している。

最後に④の機能についてだが、もちろん政党は有権者に対して直接・間接に様々な働きかけをし得る存在である。いわゆる選挙運動1つとっても、これは結果的に有権者の政治参加を促す政党に機能の1つとして扱うことができる。あるいは、国会における政策論争を通じて有権者に政治教育をしていると考えることもできるだろう。

以上、4つの分類によって政党の機能を概説した。次に、政党の性質を図るためにもう一つ別の分類枠組みを取り上げ、政党組織の分類、比較を行う。デュヴェルジェ[1970]によれば、政党組織の類型は従来から以下の3つに分類されてきた(19)(20) 。

② 幹部政党

③ 大衆政党

④ その中間の間接政党

まず①の幹部政党である。これは最も伝統的な政党組織の形態であり、各地域社会における名望家を中心としてその支持者が集まり、彼らが議員として議会に選出され、政治的エリートとして議員同士がグループを作って政党を形成する場合である(21)。幹部政党はクライエンティズム(=恩顧主義(22))と呼ばれる人間関係を軸に形成されていると考えられる。例えば、日本(自民党)やイタリア保守政党(キリスト教民主党)はクライエンティズムの一形態である「親分-子分関係」を基礎にしたものである。地方名望家の周りをその名望家への支持と忠誠を示す地方エリートの支援者たちが取り巻き、それらの支援者は票を集めてその名望家を当選させ、地方および国の議会へと送りだすという、この関係性に忠実なパターンを示していた。時代が進展し、社会が都市化・工業化して旧来の地縁関係が弱まり、幹部政党が大衆政党化していく過程のなかにあってなお、クライエンティリズムの基づく政党政治は発展を続けた。自民党長期政権下の日本やその他の諸国における「利益誘導政治(=ポーク・バレル)」にしても、その地域や業界に何らかの恩恵を与えるパトロンとしての議員と、議員に忠誠と支持を提供するクライアントとしての支持者が結びつき、政党政治が機能してきた面はある。

第2に、大衆政党は、現代大衆社会において参政権が拡大し、政治参加できるようになった人々の数が急激に増大する中で誕生した。大衆政党は一般市民を組織化して党員数を増やすことで支持基盤の拡大を実現した(23)。

第3に、間接政党が挙げられる。間接政党は直接に党員を勧誘するのではなく、労働組合や知識人団体のメンバーが母体となって支持を形成する(24)。この点で、間接政党は個人党員を持たない大衆政党としてとらえることができる。

≪2-2 自民党研究の枠組み≫

前節での一般的な政党の機能、および政党組織の類型をふまえたうえで、本節では自民党の党組織・インフォーマルな組織としての派閥の特徴とそのアクター、制度を分析し、その特質の固定化と先鋭化、それゆえの変化への脆弱性について考察する。派閥、党組織、あるいは首相と自民党の関係において、そこにはいわゆるプリンシパル-エージェント問題(25)が潜んでおり、エージェントが自己の利益のためにプリンシパルの選好に反した勝手な行動をとる可能性があった。派閥間の権力争いとそのコストを最小化するための様々な試みには常に戦略的な意図が働いており、協調のための交渉ゲームと均衡関係の維持は自民党派閥のテーマであった。以下では各アクターの合理的行動と組織内・組織間での協調関係の構築が、自民党長期政権のエネルギー源としていかに機能し、また機能しなくなったのか分析していく。

<2-2-1 自民党の党組織―権力構造とその限界>

自民党のみならず、日本の政党では党大会が党の最高の議決機関として存在するが、実際に党の方針や政策を立案し実行するのは、総裁を中心に党3役(幹事長、総務会長・政務調査会長(26))によって構成される党執行部である。自民党が政権を担当している場合は、執行部が内閣の大臣の顔ぶれを暫定的に決め、衆議院の解散のタイミングを図ったりするなど、事実上政権の司令塔として動くことが多かった。たしかに、自民党総裁は自民党が政権を担当したほとんどの場合で内閣総理大臣に就任するため、大きな権力を持つが、あくまで執政府(=内閣)の長としての職務の比重のほうが大きい。そのため、自民党党組織の権力構造を説明するうえでは党執行部の機能の重要性を踏まえる必要がある。

次章で検証するように、中選挙区制下では自民党議員は互いに同一選挙区内で得票をめぐって争わなければならないため、再選のためには党全体としての政策方針やイデオロギーを有権者に訴えるより、自らの強みの政策分野を訴えたり地盤となる地域に特化して種々の利益供与を行ったりするインセンティブのほうが大きい。そのため、個々の自民党議員は党執行部の上からの票割り調整や選挙協力、政策の主張に関する指示に従うより、選挙区内という非常にミクロな空間で議員間での協調プロセスをふんだほうが合理的である。以上のような見方はたしかに、個々の自民党議員の利益供与のモチベーションと利益誘導のメカニズムを説明するうえで有用であり、その詳細については第3章で詳しく述べる。自民党がいわゆる包括政党であり、包括政党であるからこそ党としての一体性・凝集性を欠いた部分があったという通説を説明するうえでも、この見方は有効な視座を与えてくれる。

しかし、「個々の議員が完全に自由に、自らの再選目標を達成するために行動したら、結果的に自民党の利益となって長期政権が続いた」という説明は、38年間続いた自民党長期政権の維持メカニズムを考察するうえであまりに一面的だという指摘もまた重要である。ラムザイヤー・ローゼンブルス[1995]が指摘するように、議員がそれぞれ後援会を組織して選挙区を潤わせるという戦略は、政党の存続にとって常に高いコストを要求するものである。この戦略をとるとき、莫大な選挙費用、政府予算資源の配分、規制による利権の分配を必要とする。これは公的資源を私的な使用に回していることにほかならず、結果的に自民党(あるいは政府)は有権者全体に公共財を提供する能力を低下させてしまうことになる(27)。また派閥も、個々の議員のキャリア形成を支援し、選挙区内での議員間の票割り調整を裏から支え、選挙資金の獲得の援助を行うといった機能を持っているとはいえ、結局は派閥(議員)の個別利益の供与ばかりを重んじる傾向にあり、利益供与自体のコストとベネフィットに関心を示すことはほとんどない。党本部はそういった議員・派閥の集合行為問題を緩和する役割を果たしてきた(28)。第1に、党本部は、与党の座にあることで起こりがちな利益誘導政治(バラマキ政治)の行きすぎをなくそうとする。個々の自民党議員の私的財の供与をゼロにすることは不可能であり、また必要不可欠というわけではない。しかし議員全体での私的財の総量規制ができなければ、有権者は不利益を被ることを予想するので自民党は政権与党にとどまることができなくなる。議員の引き出し分を党全体にとって最適なレベルに制限することは、党全体かつ各議員にとって有益であるため、分配総量に制約を加えることができる党幹部(29)が選出され、彼らに権限が与えられるのである。第2に、政策を、一般議員が必要とする公共財になるように作り上げることである。党の政策はたしかに個々の議員にとって、自らの選挙区で支持を拡大するための切り札たり得ないかもしれない。直接的に得票を獲得する手段としては、選挙区あるいは専門とする政策分野に特化した利益供与を公約として掲げるほうが効果の高い場合も多い。しかし、そもそもそういった個々の議員が掲げる利益供与の信頼性を担保しているのは自民党という党のブランド価値であるという点は見落とされがちである。すなわち、党の掲げる政策は党の党自体のブランド価値を持つゆえに、政策の影響は議員全体に及ぶという見方も可能である(30)。そしてオルソン[1965]のいう「選択的誘引」がなければ、党は政策のレベルを最適水準に維持することができない。この問題を解決するために、自民党議員は党幹部にそうした選択的誘引を強制する権力を与えるのである。

ここまでで整理した内容からわかるように、一般の自民党議員と党幹部の関係は典型的なプリンシパル-エージェント問題を惹起する。一般議員(プリンシパル)は党幹部(エージェント)に党全体としての選挙上のコストとベネフィットを計算する任務を託し、この計算に基づく決定を実行するのに十分な権限を与えている。したがって、党幹部が自分の仕事に対する報酬(賃金・権限)以上の報酬を受け取るために、プリンシパルの利益に反した自己利益の追求をおこなう可能性は常に存在する。よって、一般議員としては、党幹部の選好と自らの選好を一致させるべく、党幹部を監視するメカニズムを利用する必要がある(31)。具体的には、①党幹部に高い報酬を支払う(党からの給料というよりは、献金をひきつける権限、献金を集める段階での「手数料」などを指す。)、②安全な選挙区からのみ党幹部を選ぶ(地盤が安定していれば、議員は長期的な利益を重視して行動できる。また、相対的に再選可能性の高い議員は選挙資金を集める能力に優れている。)、③党幹部の役職を頻繁に交代させる、の3つがあげられる。ラムザイヤー、ローザンブルスは③については効果が薄かったと指摘する。これが機能している限りにおいて、自民党内の党本部と一般議員の関係性は安定的なものとなり、党組織は自民党長期政権を支える存在として機能することができた。しかし、そのメカニズムが有権者の目にさらされ批判を受け、自民党が支持を失うなかで改革を迫られたとき、自民党は急速に党としての一体性を失った。いわゆる「政治とカネ」の問題に有権者の批判が集中した段階で、監視メカニズムの①は成り立たなくなった。また、自民党が長期政権から転落したり、従来の自民党政治の前提を覆す党人事や政策決定を断行する小泉純一郎首相が登場したりするなかで、安全な選挙区を地盤とする派閥領袖クラスの議員でさえ落選や引退に追い込まれるケースが後を絶たなくなったため、②についても徐々に成立しなくなった(32)。

<2-2-2 派閥―発展と固定化、形骸化>

前項では自民党の党組織の権力構造ついて概説した。本項では非公式の政党組織である自民党の派閥について、その概要と変容、利点と弱点について考察する。

派閥の具体的な機能については次の6つに分類することができる(33)。すなわち、①党のリーダーの選出、②政策に関する党議拘束の維持、③政策争点上の合意点の派閥単位での形成、④役職の配分、⑤政治資金の調達と配分、⑥新人議員の発掘と登用(政治的補充)、である。このうち、①から③は派閥の「締め付け」の機能であり、先述した党執行部にとって党運営には欠かせないものである。派閥所属議員にとっても、すべての政策課題について個々に判断するのではなく派閥の決定にしたがえばよいので、コストの削減につながる。④および⑤については、派閥のメンバーにとって利益になるのみならず、党執行部が担うべき役割を派閥が代行してくれるという意味を持つので、党運営において党執行部の仕事のコストを減らす機能を果たしているといえる。⑥については、短期的には成果が見えにくいが、党の長期的運営においては重要な機能である。有効に機能すれば、有権者の期待に応じられる有能な政治家を安定的に供給できると考えられる。これらの機能から見えてくるのは、自民党の派閥組織が典型的なプリンシパル-エージェント関係であるということである。一般議員(プリンシパル)は派閥の領袖(エージェント)に自民党議員としての役割をいくつか委任している。党員が派閥に所属するのは、忠誠心からでも、領袖からの強制によるものでもなく、自身の私的利益のためである。

以上のような機能を持つ派閥が複数自民党内で組織され、批判を受けることがありながらも存続したのはなぜであろうか(34)。その最大の理由は、中選挙区制という制度の制約下において、自民党が政権与党としての立場を維持するために派閥が重要だったからである。より具体的に言うと、自民党は中選挙区制下で、国会内の多数派を維持する可能性を高める手段の1つとして派閥間競争を利用したと指摘することができる。自民党は選挙に勝てそうな新人(35)の発掘と彼らへの資金援助、派閥内での私的財の分配と昇格をめぐる競争、という派閥の役割を利用することで、協調の利得より競争の利得を大きくし、効率的に選挙戦を備えるシステムを構築したのである。このような派閥の有用性の裏返しとして、派閥間の対立や抗争はときに激化し、自民党という党の一貫性を著しく損なう場面もあった(36)。その解消のために自民党はいくつかの試みを実施した(37)。まず第1に、ポストの配分などはどの派閥が誰を重要な役職の候補として推したかに関わらず、おおむね議席数に応じた比例代表制で決まるようになっていった。これにより、どの派閥も党内抗争に明け暮れることが世論の支持を失う要因になり得ることを自覚したため、内閣の業績と世論の評判に目を配るようになった。第2に、党則を修正し、総裁選に予備選挙を導入した。導入の理由は、総裁の決定を広範囲の自民党員の手に委ねれば、派閥領袖が総裁選の踏み台として派閥を私用することができなくなり、やがて派閥解消へと道筋が開けるであろうと考えられたからである。ただ、中選挙区制の下で派閥が果たす役割は失われていなかったため、これら試みの成果は十分ではなかったと言える。

これらの派閥抗争回避の試みは一定の成果をみせ、派閥間のバランスは徐々に均衡していった。しかしリード[1991]が指摘するように、同時にこれは派閥バランスの固定化につながった。派閥そのものは十分すぎるほど固定化され、年功序列的な人事の固定化、党内外での役職の出世コースの固定化が派閥バランスの固定化と相まって進んだ。一方で総裁選出のルールについては全く固定化せず、常に派閥バランスの均衡の上に総裁が決まっていくという非常に流動的な仕組みだけが残った。リードは自民党を、「一貫性を欠く固定化」を進めた組織であると評価し、驚くほど党として分散した状態で固定化されているとも述べた。固定化はすなわち、1つの行動様式を繰り返されることによってアクターがその手続きを評価し、かつそれを変えようという動きからそれを守ろうとすることによって生じる帰結であり、自民党の派閥、及び派閥バランスの固定化はまさに経路依存的な現象であったと言える。

自己強化されたアクターの行動様式は中選挙区制から小選挙区比例代表並立制への変更、という、派閥の存在理由を覆す制度変化に直面してなお存続した。その理由としては、第1に、選挙の際に党の公認がもらえるか否かは、当選回数の少ない若手一般議員にとって死活的問題であったが、派閥に所属し、領袖が党執行部に推薦を出してくれれば公認が出る可能性は高かったため、派閥が彼らにとって再選に不可欠な存在であり続けたからである。第2に、党執行部の立場から見て、政策を推進し国会での賛成票を得るために、派閥の領袖にさえ賛同を要請すれば傘下の一般議員の賛成票も得られるという構造は、賛成票調達の努力コストを削減することになったからである。そして第3に、党執行部が人事を策定する際に、派閥の長との情報チャネルを維持しておくことで、適材を探す情報コストが削減できたからである。しかし、選挙制度改革ならびに行政改革の効果が序々に浸透し、首相(=党総裁)の権力が強まった結果、小泉純一郎総裁のように派閥均衡の人事や派閥を通しての人材登用という旧来の行動様式を覆す政治家があらわれた。これにより派閥は一般議員からも求心力を失い、さりとて固定化された行動様式の桎梏からもなかなか抜け出せず、文字通り崩壊の一途をたどることになったのである。

(脚注)

(16)4つの分類については、」伊藤・田中・馬淵[2000]の第8章を参照。

(17)日本、イギリスのような議院内閣制をとる国の場合。

(18)一般に政党のこのような機能を「政治的補充」と呼ぶ。

(19)さらに、政党がどのような有権者層を支持層として対象とするかという観点から政党の特徴を考えると、「包括政党」という概念が考えられる。包括政党は特定の社会階層や業界、宗教に焦点をしぼらず、どのタイプの有権者からも支持を得ようと行動する政党である。幹部政党の多くは大衆化が進展するにつれ包括政党化し、社会主義政党もその選択をした。自民党はその支持獲得方法、志向する政策の特徴からみて明確に包括政党であるといえる。

(20)必ずしも 1つの政党が同じ類型にとどまるわけではなく、さらには1つの類型に属するわけでもない。有権者の変化に応じて、支持基盤をどのように調達するかという問題も時代によって変化するのは当然であり、当てはまる類型が変わったり複数の類型に属するように政党が組織として変容していったりすることは大いにあり得る。

(21)欧米各国の保守政党、日本の自民党、ドイツやイタリアのキリスト教民主同盟、やや変種だがアメリカの共和党・民主党が当てはまる。

(22)恩顧主義の詳細な分析については小林[2000]を参照。

(23)各国の共産党は大衆政党に該当する。日本の自民党は政権与党である期間の長さに反して、一般市民の党員数の少なさが特徴的であり、大衆政党には分類できない。

(24)その原型はイギリスの労働党である。ヨーロッパの社会主義政党やカソリック政党の多くもこの類型にあてはまる。

(25)プリンシパル・エージェント問題(以下PA問題)は、一般的には企業内の経営者(プリンシパル)と労働者(エージェント)の関係性を分析するうえで重要な概念である。企業の研究開発をはじめとするプロジェクトの成功はそれに関わる労働者の努力水準に依存するが、経営者にとって労働者の努力水準は観察可能でないため、労働者の高い努力水準を引き出すような賃金を支払うことができない可能性がある。このとき、労働者には高い努力水準を維持するインセンティブがないため、プロジェクトは失敗に終わる可能性がある。結果、経営者はプロジェクトを中止せざるを得なくなり、経営者・労働者双方にとって望ましくない結果が生じてしまう。このような問題が発生する要因は、1つにはプリンシパルとエージェントの選好の不一致、もう1つには両者の「情報の非対称性」である。すなわち、PA問題はモラル・ハザードの1つの例として扱うことができる。取引当事者(経営者と労働者)のみが有する情報をその個人の「私的情報」と呼び、私的情報が存在する取引の状況を「情報の非対称性」が存在する状況と呼ぶ。詳細は岡田[2008:182-183]頁、及び中林・石黒[2010]第5章を参照。

(26)幹事長は、選挙の際に公認候補を決めたり、比例区の自民党候補の名簿順位を決めたりと、つい良い権限を持っており、党内ナンバー2の地位を占める。 総務会長は、党運営、政策、国会対策などの事実上の最終決定機関である総務会の長である。政調会長は党内で政策審議を行う政務調査会の長であり、その下には政策分野ごとの部会が存在する。いわゆる「族議員」と呼ばれる、ある特定の政策分野に精通し、その分野の業界利益の代弁も行う国会議員は通常、専門とする部会のメンバーになって政務調査会を活躍の場としている。伊藤・田中・真淵[2000:214-215]参照。

(27)公共財の供与それ自体は自民党の議席獲得率の向上に大きく貢献するわけではなく、利益誘導により議員が支持を拡大・維持する場合には私的財の供与の大小の決定権を握るほうが合理的であるという考察は確かに正しい(第3章参照)。しかしそれは有権者全体に公共財を提供しなくてよいということとはイコールではない。政権担当政党として有権者の生活水準の向上や利便性の確保を担保しなければならないのは当然であり、実際自民党は長期間政権を担当するなかで全国のインフラ整備や社会保障制度の確立に注力してきた。私的財の供与だけではすべての有権者に政治の果たすべき責任を担保することはできないのである。

(28)ラムザイヤー・ローゼンブルース[1995:12-13]参照。

(29)自民党の党幹部はそのほとんどが派閥の領袖から選出された。

(30)その意味で、党の政策は公共財である。

(31)ただし、③については効果が薄かったと指摘する考察もある。詳細はラムザイヤー・ローゼンブルス[1995:94-95]参照。

(32)自民党が野党に転落した時期には落選議員が相次いだ。また小泉首相のもとでは党の長老である議員への引退勧告がなされ、郵政民営化をめぐる2005年衆議院議員選挙では、多くの幹部クラスの議員がいわゆる「刺客候補」に敗れる事態になった。

(33)伊藤・田中・真淵、前掲書、218頁参照。

(34)まず確認しておきたいのは、「派閥は日本型のムラ社会の縮図であり、日本の他の共同体や組織(地域社会や企業)と同様、親分-子分関係に基づく日本の社会文化の産物である」という見解についてはここでは論じないということである。議員行動及び派閥の在り方を、日本の共同体意識の産物としてとらえ、その共同体意識は日本のあらゆる社会文化、日本人の行動様式が集約された結果生じたものである、という説明は循環論法であり、本稿での日本政治分析に資すところがないのである。

(35)地方議会議員や政治秘書、選挙基盤を持つ2世政治家などが挙げられる。

(36)重要な役職人事や、首相・閣僚ポストをめぐる派閥間競争を指す。

(37)ラムザイヤー・ローゼンブルス[1995:62-66]参照。

第3章 長期政権の維持戦略―選挙制度と利益誘導

ここでは、第2章で取り上げたような自民党の党内部の組織構造はできる限り捨象する。単に「自民党」と述べた場合には党組織や派閥の存在については言及せず、自民党という「政権維持確率を最大化するために最適化行動をとる、単一な合理的行為主体」が存在することとする。さらに、マクロな統治構造や政党組織から分析するのではなく、自民党議員というミクロの存在をアクターとして重視し、彼らと有権者のある種の「同盟関係」形成の過程、その強固さを分析することで、自民党の政権与党としての強さ、強さの裏返しとしての弱点を捉える。

自民党が長らく政権与党として日本政治の主役であったことは事実であり、一党優位政党としての地位を維持するために党組織を固め、他党にはない独自性を持つようになった点については前章で述べた。しかし、その点だけで55年体制下での自民党の優位性、幅広い支持の継続、すなわち議席の安定的確保といった問題を説明することはできない。われわれがここで考察しなければならないのは、要約すれば、選挙制度と自民党議員の行動戦略にいかなる関係性があり、彼らはいかなる手段でもって支持獲得に動いたのか、及び、制度変化と議員・自民党の行動戦略の変化になぜタイムラグが生じてしまっているのか、ということである。選挙制度にある意味「効率的に」対応しようと自民党議員が選挙戦略を練ってきたことが、逆に自民党、自民党議員の意思決定の硬直化につながり、日本政治の「桎梏」となってしまったという仮説について検証する。なお、本論文において「選挙」はとくに衆議院議員選挙について言及することとする。

≪3-1 中選挙区制・小選挙区比例代表並立制―その概略と一般論(38)≫

日本の衆議院の選挙制度は、1994年以前は中選挙区制、細川護煕内閣での政治改革以降は小選挙区比例代表並立制が採用されている。まずここではそれぞれの制度について簡単に確認する。

中選挙区制の場合、各選挙区の定数は2~6名、多くの選挙区では3~5名であった。有権者は選挙区定数にかかわらず、その居住地の選挙区で1票を投じ、各選挙区で集計された投票結果において得票数の多い順に定数までの候補者が当選した。

中選挙区制の特質は大きくわけて2点存在する。まず第1に、選挙区によって定数が異なることにともなって、立候補者数も異なるため、各候補の当落は選挙区における競争の条件によって大きく左右された。詳しく述べると、中選挙区での当選要件は定数番内での得票率をあげることであり、得票率が複数候補間で拮抗する場合にはわずかな得票率が当落を分けることになる。一方、仮に有力候補が大量得票すれば、他候補は比較的低い得票率でも下位で当選することが可能になる。したがって中選挙区制では当選の目安になる得票率は選挙ごとの競争条件によって一定せず、また選挙区間でバラつきがあるということである。第2に、この中選挙区制下では同一政党所属候補が同一選挙区で得票をめぐって競い合わなければならないということである。例えば1993年の場合、129の選挙区から511名の衆議院議員が選出された。このとき、政党が過半数の議席を獲得して政権与党となるためには、少なくとも1選挙区あたり2名以上の候補を立てる必要があった。ただ注意しなければならないのは、自民党は実際に1990年総選挙で周議員総定数の過半数を超える338名の候補者を立てたが、他の野党(社民党、共産党)は過半数に満たない候補者数に絞り、勝てる選挙区で重点的に選挙戦を展開する戦略をとっていたということである。すなわち、自民党だけが単独で政権を獲得する意思をもっていたということであり、中選挙区制の第2の特質の影響をうける政党であったということである。これは何もこの選挙においてのみ当てはまる問題ではなく、55年体制下ではおおむねみられた現象であった。※

次に、細川護煕内閣によって導入された小選挙区比例代表並立制について説明する。この制度は衆議院の議員定数を500(2000年より480)とし、そのうち300を定数1の小選挙区から選出する。残りの200(2000年より180)議席を11ブロックの比例代表の選挙区から選出する。有権者は居住する小選挙区で候補者に一票を投票するのと同時に、その選挙区が含まれる比例代表選挙区で候補者に順位をつけた名簿を提出した政党に一票を投票する。注意点としては、候補者は小選挙区選挙と小選挙区が含まれるブロックの比例代表選挙に重複して立候補することができ、小選挙区で当選すれば比例代表の候補者名簿から除かれる。重複立候補者については、比例代表の候補者名簿の順位を同一にすることができ、その場合には小選挙区の当選者の得票に対する得票の比(惜敗率)にもとづいて順位を決め、当落を決定する。したがって、小選挙区で落選しても比例代表選挙で復活当選できる候補者が存在し得る。

小選挙区比例代表並立制を採用した場合には、有権者と政党(とくに大政党)の行動について一般的に次の3つのパターンが想定できる。第1に考えられるのは、有権者も政党も全議席の8分の5を占める小選挙区制を重視して行動するパターンである。比例代表制の部分については、各党の得票率に応じた議席配分がなされるため、大政党・小政党においてそれほど大きな有利・不利はないと考えられる。しかし小選挙区の部分については、地域的に多数の有権者が小政党に多数の得票を与える場合を除けば、小政党が候補者を当選させる可能性は低い(「機械的」効果)。有権者は、自分が最も選好する当選見込みのない候補者(=小政党の候補者)を見捨てて、当選可能性のある2大政党の候補者のうちでより「ましな」候補者に投票する傾向があるからである。なぜなら小政党の候補者に投票しても、よほど特殊な事情がない限りその候補者が当選しないことを有権者は先読みしており、自らの要求を政治に少しでも反映させるため、あるいは自らの1票が死票にならないようにするためには、次善の戦略として当選可能性の高い2大政党の候補者のうち自分の選好順位において上位の者を選ぶことが合理的判断となるからである(「心理的」効果)。したがって大政党は議席獲得において有利となる。この結果、小選挙区制は2大政党制を促進するから、小政党は単独で存在するよりも2大政党勢力に結集することになる。小選挙区制での政党再編が進めば当然、比例代表制も2大政党勢力による争いに収斂していくことが予想される。

第2に考えられるのは、小政党が比例代表選挙における議席獲得を重視し、かつ小選挙区選挙にも積極的に候補者を重複立候補させるパターンである。小政党は、有権者が比例代表選挙では大政党以外に投票してくれることを期待する。名簿の同一順位の重複立候補者は、小選挙区における惜敗率が比例代表選挙における当選順位を決定する要因になるため、小選挙区における得票を増加させる強いインセンティブがうまれる。こうした候補を当選させたい有権者は、小選挙区における当選見込みがなくとも、惜敗率を大きくするためにその候補に投票する。したがってこのとき、小選挙区における得票は2大政党の候補者に収斂せず、分散する。

そして第3に、これまでの2つの中間的なパターンが考えられる。すなわち、有権者は小選挙区については2大政党の候補者に、比例代表選挙については2大政党の候補者のみならず、小政党の候補者にも投票する。有権者は与えられた2票を異なる政党に投じることで、有効に活用しようと考える(正当分割投票)。各政党は、小選挙区および比例代表選挙の状況を見ながら、勝算のある選挙にだけ参入する。結果としては大政党の比例代表選挙における得票率が小選挙区での得票率を下回る場合が多い。

≪3-2 選挙区制と自民党―政治的効果の分析≫

<3-2-1 中選挙区制と自民党―議員行動と協調関係>

本項では、前節で述べた選挙制度の一般的理解をふまえて、次のような仮説を立て、検証する。すなわち、

① 中選挙区制のもとでは自民党議員は同一政党の候補者との競争を強いられるため、再選を最大目的におく彼らはマクロな政策内容やイデオロギーで有権者に対してアピールすることは困難であり、また合理的でもなかった。したがって有権者にはミクロなサービス(=利益誘導)や個人的な知名度でもって自らの独自性をアピールし、支持を固めることが有効な戦略であった。

② 議員が個別主義的に選挙戦略を立て行動することが常態化した結果、議席数の安定的確保という自民党にとっての最優先課題は長期にわたって達成された。しかし代償として党本部の議員に対する優位は失われ、マクロな政策判断が必要な場面では最終的にその判断を誤った。

③ 「中選挙区制」時代の「遺産」(39)が自民党および日本政治のある種の「桎梏」となり、政党政治の混迷につながっている。

以上の仮説を検証するうえで、考える必要がある視点については以下のようなものを挙げることができる。

① 自民党が中選挙区制のもとでどのような戦略を立て、第1党として議席を獲得し続けたのか。

② 集票行動はどのように展開されたのか、またその行動が再選を目指す議員ならびに党にとっていかに合理的だったのか。すなわち、中選挙区制下で議員にはどのようなインセンティブが働いていたのか。

③ 「中選挙区制と自民党の選挙戦略」が仕組みとしてあまりに「うまく」機能したがゆえに、自民党ならびに日本政治が見落とした問題があったのではないか。

中選挙区下でのミクロの議員行動を分析とそれにより規定される自民党の政策運営のありようを示す。そのうえで、小選挙区比例代表並立制への制度変更ののちもなお、中選挙区制の「制度遺産」が自民党および日本政治のある種の「桎梏」となり、政党政治の混迷につながっていることを検証する。(40)(41)

中選挙区制のもとでは先述したように、大政党は必然的に1つの選挙区に複数名の候補者を擁立し、彼らの当選を目指すことになる。したがって自民党の各候補者は当選(あるいは再選)のためには野党の候補者のみならず、同じ自民党の候補者とも得票をめぐって競わなければならない(42)。有権者にとってみれば、自民党という政党名は自民党の候補者のうち誰に投票するべきかという判断をするうえでは何の役にも立たないので、各候補者は自民党候補者であるという看板以外に、有権者の支持を得るために他の候補者との差別化を図り得る何らかの特質を持ち、安定した支持を得るための組織づくりを行う必要がある。

これらをふまえると、中選挙区制下での自民党の選挙戦略は、党全体の政策方針やマクロな国家のグランド・デザインを基にしたものではなく、選挙区ごとの極端に候補者本位な得票獲得戦略の集合体だということが言える。では具体的に各候補者がどのような戦略でもって得票の獲得に動いたのだろうか。ここでは大きく分けて次の3つが挙げられる。

① 選挙区を各候補の地盤に区分する「地域割り」と、選挙区全般において政策領域ごとの分業をはかる「セクター(政策分野)割り」からなる「票割り」を行う(43)。

② 後援会を中心とする支持基盤からの要望に応え、自らの再選可能性を大きくするために積極的な利益誘導を行う(ポーク・バレル戦略)。

以下ではこの2つの戦略について個々に分析していく。戦略の流れとしては、①によって自民党候補者同士での協調関係を固め、支持の土台を構築したうえで、②によって支持の拡大と有権者との長期的な取引関係の構築を実現し、再選可能性を極限まで高めるということになる。戦略通り何度か選挙戦を経験することで、同一選挙区内の複数の自民党候補者が同時に当選(再選)される可能性は大きくなる。その結果として、自民党の獲得議席は過半数を維持し、長期政権の維持が実現するのである。

のちほど詳述するが、②については従来の研究で述べられている、「支持基盤(団体)が求める利益が議員によって供与され、支持者に恩恵が及ぶことで、支持者はその議員への支持を続ける」という見方をふまえつつも、もう一歩踏み込んだ分析を行う。すなわち、当初議員に対して利益誘導を求め支持を付与する立場だった支持基盤(団体)の有権者は、次第に利益誘導を求めるために議員(及び自民党)に従属する立場に置かれるようになり、むしろ監視と動員の体制に組み込まれることになったのである。しかし、経済成長が続き財政が健全であるうちは議員・自民党は利益誘導というアメとその縮小というムチを組み合わせて有権者との協調関係を維持できたが、得票を維持するための利益誘導政策自体は経済的に非効率であったため、経済成長を犠牲にする面が少なからずあり、かつ財政を圧迫することになった。②の戦略が長期的には両立できなかったこと、にもかかわらずその戦略から簡単には離脱できなかったことを説明することで、本節での仮説の検証が可能となるはずである。

<3-2-2 票割り>

まず①についてだが、「地域割り」とは中選挙区を候補者各自の「地盤」に分割し、それを自民党の各候補者がお互いに縄張りとして尊重する戦略である。各候補者は選挙区内の異なる地域の代表として差別化を図るのである。各候補者はお互いの地盤を尊重するかぎり、同士討ちから解放されることになる。選挙では、狭い「地盤」から集中して得票しなければならなくなるので、自然に特定地域へのコミットを強めることになる。各候補者には地盤内での高い支持を得るために、公共事業の振り分けに代表される、特定地域への利益誘導をおこなうインセンティブがうまれる。一方、「セクター割り」とは、各候補者が選挙区全体において政策空間上ですみ分ける戦略を意味している。候補者は相互に異なる政策分野の専門家として特化し、差別化を図るのである。それぞれの政策分野、セクターの背後には特定の支持グループが存在することが予想され、支持を受けて当選した議員は選挙区全体にわたって彼らの利益を代表し、見返りにさらなる個人的支持を得ることになる。

選挙の費用対効果を勘案すると、このような票割りの協調が実現できているとき、(自民党の)同選挙区の議員同士はナッシュ均衡の状態にあるといえる。すなわち、特定選挙区で自民党議員が選挙区をそれぞれの地盤に有効に区分し、再選に十分な票田を押さえているとき、他の議員がそうした戦略を変えようと行動しない限り、各議員に自らの戦略を変更するインセンティブは働かないのである(44)。さらに、中選挙区内では地域割り協調解とセクター割り協調解の2つの解がナッシュ均衡状態と指摘することができる(45)。

そして指摘しなければならないのは、以上にまとめてきたような票割り戦略はほとんどの場合選挙区レベルでの分権的な協調プロセスであって、政党本部がトップダウンで各選挙区に票割りの支持できるわけではなかったということである(46)。すなわち、こと票割り戦略に限って言えば、党本部と各議員の間で「上下の」調整が図られたというより、むしろ、選挙区内の現職議員同士で「水平の」調整が図られたという側面に注目すべきである。その調整によって生じる均衡は各選挙区によって異なるもので、決して画一的なものではない。「中選挙区制下の選挙はカネがかかる。」というのはいまや定番の説明であり、それは「利益誘導」という言葉で表される自民党政治の全体像を指す場合には妥当な説明である。しかし、各中選挙区内で現職議員が本当にコストと感じるのは、票割りのメカニズムがうまく機能せず、協調均衡に至らない場合である。だからこそ、自民党政権が長期化・成熟し、票割りの均衡が成立したのちは、自民党議員間の競争は抑制されるようになったといえる。競争の抑制はすなわち自民党議員同士のある種のカルテル状況をうみだすことになり、ときに新人候補の参入(保守系無所属の候補者、他派閥所属の候補者)という潜在的な激しい競争の可能性を抱えながらも、現職議員たちは現状の協調関係を維持することでその潜在可能性の最小化につとめた。それは彼らの再選可能性の最大化、ひいては自民党政権の長期化につながり、議員の党本部に対する優位性を示すものとなったが、同時に膠着状況を常態化する結果になったのである。

本項では中選挙区制下での自民党議員の行動を各選挙区における「票割り戦略」というミクロな観点から考察し、協調均衡のメカニズムとその強み、及び潜在的な問題について説明した。しかしそれだけで均衡の安定化、膠着を説明することはできない。すなわち、特定の地域あるいはセクター(政策)に特化した選挙戦略を用いることが各議員にとって再選のための合理的な判断であったことは説明できたが(47)、ではそのために議員が具体的にどのように得票を獲得しようと動いたのか、党本部のトップダウンによる選挙戦ではなく各議員の水平的な協調関係を党本部も長らく容認してきたのはなぜか、といった点については議論が曖昧である。党としての凝集性を半ば捨てても、自民党が議員各個の再選戦略を放任してきたのは、党としてもそこに利益があったからだと考えるのが妥当だろう。次節ではこの点について「利益誘導政治」をキーワードに有権者と自民党議員、自民党の関係に関する考察を深め、自民党長期政権(そして長期政権崩壊後をも)を強く規定した問題について説明する。

≪3-3 利益誘導―その仕組みと盲点≫

本節では、同選挙区内の自民党議員が得票の奪い合いを避けるために「票割り」という戦略をとり、過剰な競争を抑制して効率的に再選を実現するために協調均衡を成立させた、という議員各個のミクロな行動様式を、自民党全体に普遍的な現象と捉える。そのうえで、自民党を比較的均質な合理的行為主体と仮定(48)し、議員間、議員と有権者の関係を集票行動と利益誘導の関係性を軸に考察する(49)。

<3-3-1 利益誘導の背景、分析視角>

本稿では、自民党の利益誘導政治の分析視角を大きく2点に分けて説明する。

(1) 日本型恩顧主義

ここで説明する恩顧主義(50)とは、利益分配を通じて結びつき合った庇護者と随従者の長期的かつ親密な関係によって公共政策が左右され、しばしば公共利益が侵害される様子を概念化したものである。

一般に、民主主義体制下では政治家(政党)は自らの権力維持のために自身の選挙区の地方自治体、後援会や利益団体の支持を取り付けることが必要であり、その見返りとして支持者に便益を配分することに活動を傾注することになる。つまり、複数の政党間で政権をめぐって競争的民主主義が機能している場合であれば、本来的には、主権者たる国民は庇護者として、国会議員は国民の支持を受けて国民の利益のために働く随従者としてお互いに関係を構築する。この取引関係に恩顧主義的な性格があり、日本の政治研究を行う上で重要なテーマとしてとらえることができる。

恩顧主義を分析の切り口とした場合、有権者は議員が支持・支援に見合った便益を生んでくれるか監視する立場にあると言える。議員は有権者に選ばれた正に代理人として国民の利益のために尽くす立場にある。政党は国民の支持を得るために競い合って政策選択肢を提示し、国民は自分自身の便益を最も高めてくれそうな政党を支持して政策実現を委託する。もし政権与党が政策を実現できない、あるいは支持できない政策を進めている場合は、有権者は他の政党を支持し直すだけである。競争的民主主義体制が機能しているならば、以上の述べたような有権者と政党の関係がある程度担保されるとみてよいだろう。

しかしながら、競争的民主主義体制がなかった55年体制下の日本の政治においては、庇護者と随従者の立場は逆転する。すなわち、政権担当政党は長期的に見て自民党一党であり、自民党が庇護者、国民が随従者として位置づけられる。以下ではこの関係性についてもう少し詳しく説明する。

政党間で政権をめぐる競争がない以上、有権者は政治状況や総選挙の結果を先読みして自民党が政権与党であることを予想する。そこで、自分たちに利益分配が有利な形でなされるよう、各利益団体や自治体同士が競争を繰り広げることになるのである。彼らは陳情合戦を行い、自民党議員のために選挙運動に協力することになる。本来、国会議員が、そして政党が主権者たる国民に対して政策の説明を行い、政策を実現していく責任があるはずである。しかし「恩顧主義的政治体制」が確立している場合、国民が随従者となり、随従者が政府与党に対して支持の強さを説明する責任が生じてしまったのである。

自民党が長期的に政権与党であり続けることを前提に、有権者が行動するという構図については、ゲーム理論のうち長期的関係のゲームや繰り返しゲームによってモデル分析することが可能であろう。また、政党と有権者は代理人-依頼人の関係にあり、情報の非対称性が存在する。代理人たる政党は政策そのものの中身や利益分配の主導権を握っているが、依頼人であり本来主権者である有権者はそれらの情報の詳細をなかなか知り得ない。その意味で、モラルハザードの発生可能性を考えることも可能であろう。

(2) 繰り返し囚人のジレンマ

自民党(自民党議員)が得票を獲得するために、票割りを行い、個人後援会を組織し、有権者の要望を集約して選挙区に利益誘導を行った、というのはその通りである。このプロセスを維持し続けたことで自民党が38年間与党として政権を握り続けてきた問いいう説明もまた理にかなっている。しかし自民党及び自民党議員がただただ有権者の要望を聞きいれ、その要望にこたえることで支持を「お願い」していた、というだけでは、長期政権の維持システムの説明として不十分である。つまり、後援会を通じた支持の「お願い」のための集会や、所属選挙区をくまなく練り歩いて訴える「ドブ板選挙」という言葉に代表されるような、「有権者>議員・候補者」という力関係のとらえ方では、有権者が安定的に自民党候補者に票を入れてきた動機が明らかにならない。自民党にとっては、多くの有権者が利益供与に「タダ乗り」する可能性を排除できないまま選挙戦に臨むという、極めてリスキーな状況に甘んじ続けなければならないということになる。

この点についてさらに詳しく分析するために、有権者の属性を分類してみる。まず、安定的な自民党支持者にとっては利益誘導の大小が支持の根拠になるわけではないので、自民党が彼らに対する利益分配の程度に神経をとがらせる必要はほとんどない。彼らが「野党に投票する」と自民党に対して表明したとしても、自民党からすればその脅し文句には信ぴょう性がないので利益供与の大小を左右する要因にはなり得ないからである。次に、頑固な野党支持者(51)にしてみれば、彼らもまた利益供与の大小で支持を変更するとは考えにくい(52)

。自民党としては、供与する便益額を釣り上げても投票態度を変えることがない彼らに利益供与を続けても、単なるコストになるだけである。したがって、自民党が利益誘導政治の対象としていたのは、いわゆる無党派層と弱い野党志向の有権者であると考えられる。そして有権者のなかで多数派を占める彼らの投票態度に応じて、利益誘導の程度を加減することで、最も効率的に支持を集め、政権を維持し続けることができると自民党は判断してきた。これらの有権者に投票態度に応じた利益誘導の政策を匂わせつつ、彼らが支持をせず裏切った場合の報復措置の存在を先読みさせる。有権者は支持・不支持の選択によってどういった報復・利益があるか勘案する。この場合において、有権者と自民党の関係は限りなく双務的、あるいは自民党優位の関係と捉えることが可能である。

この文脈で考えると、利益誘導のコストを節約しつつ(=効率的に)得票を獲得したい自民党と、本来なら野党投票することを選択するかもしれない有権者との関係は、囚人のジレンマ的である。本来なら野党を支持していたかもしれない有権者が自民党に投票する見返りに、自民党は彼らに何らかの利益供与をすると仮定する。この取引関係が一回限りのものであるとすれば、協調解(自民党が利益供与、有権者が自民党に投票)は均衡になり得ない。この有権者にとって「与党から利益を受け取り、野党に投票する(=ただ乗り)」という行動は合理的である。同様に自民党にとっても、野党支持の有権者から票だけ受け取って、見返りである利益供与を行わないことが合理的な行動である。これは囚人のジレンマで(利益供与せず、野党に投票)がナッシュ均衡となる状況である。利益供与を行う主体が頻繁に交代する(=政権交代が定着している)状況であれば、有権者は無能と判断したり、支持できないと感じたりする議員に対して、何らコストを負うことなく投票によって罰する(=落選させる)ことができる。したがって野党支持者であれば野党に投票し、与党はこれらの有権者に利益供与を積極的に行おうとはしないであろう。

しかし自民党長期政権のもとでは政権交代の可能性はほとんどなかったし、有権者もそれが実現することを予想していなかった。すなわち、自民党政権が半永久的に続くとの期待を自民党と有権者が形成し、認識を共有していたのである。このとき、利益誘導による集票戦略は有効であり、両者の関係は無限繰り返し囚人のジレンマゲームとして捉えることができる。自民党と有権者が裏切りを行わず協調するためには、取引が無限回繰り返す必要がある。これに加えて、両者が互いに報複戦略(53)を持ち、長期的な(将来的な)利得を重視する場合においてこのゲームは成り立つが、この場合の両者の関係はこの2つの条件を満たしている。これにより、票と便益の長期的な交換が実現する。

<3-3-2集票と利益誘導―監視のメカニズムと「逆説明責任体制」>

しかし、自民党に投票したか否かにかかわらず有権者が政策による利益を享受できる場合、先に述べた協調関係を担保する報複戦略は機能しない。すなわち、有権者が自民党に投票したかどうかを把握する(=監視する)メカニズムが機能しない限り、自民党は有権者が野党支持に回り、利益供与にただ乗りするという事態を防ぐことができないのである。例えば労働市場においては、経営者は従業員の成果の程度を数字で把握することはかなりの確率で可能であり、その成果に対して賃金という比較的柔軟に賞罰措置をとることができる指標で対応することができる(54)。経営者が供与する賃金という利益は従業員個人の成果に対して発生するものであるから、外部性は基本的に発生しないし、その利益が永続的に公共財として蓄積されるわけでもない。一方で自民党による利益誘導は多くの場合地域公共財の性格を帯びていた(55)。公共財とはその消費において非排徐性と非競合性が作用する財であるから、いったんこれが供給されると、特定の消費者を排除することができない。地域公共財によって何らかの便益が有権者に発生する場合、野党投票者もそれを享受することができる(タダ乗り)。これらの財は前回選挙での投票実績に応じて利用資格を定めたり、差別条項を設けたりすることが実質不可能だからである。さらに自民党にとって問題なのは、こういった地域公共財による政策便益は持続的なものであるため、投票実績によって施設撤去をしたり利用を禁じたりすることが困難だということである。つまり総合すると、投票実績とは無関係に便益が発生する自民党の利益誘導政治においては、自民党側で有権者の投票行動を監視することができない限り、長期的取引を支える報複戦略の信ぴょう性が限りなくゼロになってしまう可能性が大きい。

そこで自民党は、有権者の投票行動を監視するメカニズムを綿密に構築してきた。当然のことながら、実際の日本の選挙では秘密投票原則が存在するので、あくまで建前では有権者個々人がどの党に投票したかを個人レベルで識別することは出来ない。しかし、自民党は秘密投票制度をかいくぐって有権者を監視する手段を確立することに注力してきた。まず第1に、自民党は自書式投票用紙と半開きの投票所を積極的に支持した。これにより有権者の投票動向を投票所において(合法的に)ある程度把握することが可能であった。第2に、議員の個人後援会を監視動員組織として活用した。日本の公職選挙法では法的に定義される期間外に「選挙運動」をすることは禁じられ、選挙目的での有権者の個別訪問を行ってはならないと決められている。しかし候補者は「政治活動」「後援会拡大活動」と称して個人宅や事業所を訪問し、地縁や血縁を利用して有権者の政策選好に関する情報を収集し、支援者の拡大を図った。第3に、政府組織を通じた直接的監視を実施した。具体的には、地域社会ネットワークに正統性と財源的裏付けを与えてきた地方公共団体を自民党賛助組織として活用した。市町村議員の国政選挙における自民党議員への支持・援助は彼らの選挙区での運動の中核をなし、有権者の支持集約に大きな役割を果たした。そして最後に4つ目の監視の手段として、各種の利害団体(56)を通じた集票の外注があげられる。いわば、監視と報復の実施のアウト・ソーシングである。これと前節で説明した票割り戦略は密接に関係しており、各セクターの議員は自信と利害関係にある利益団体に有権者の動員や監視、報復措置を外注することで、有権者個々人の投票行動を追跡するというような非現実的でコストのかかる手段をとることなく、効率よく支持を獲得することができたのである。

監視の体制が整ったならば、次に自民党及び自民党議員が考慮しなければならなかったのは、実際の選挙戦において便益の供与をどう行うかという問題であった。先述したように、供与する財が公共財である場合、自民党は強力な有権者監視体制を機能させたうえで利益誘導を行わない限り、有権者の「タダ乗り」を排除することができない。すなわち至上命題である集票につながらない(57)。そこで自民党は支持基盤を拡大・維持するために、外部性の大きな公共財や透明性の高い基準に基づいたものではなく、選別的に利益供与行うことが容易で、外部性の小さな政策体系を採用してきたのである(58)。自民党はこの政策体系を定着させるために、選挙区間の議席定数格差と選挙区内の自治体数に注目した。人口の都市への急速な移動に、選挙区割り及び定数配分が追い付かないという制度上の問題点につけいることで、一票の価値が高く、便益供与の費用が安い選挙区に重点的に利益誘導を実施した(59)。また、地方自治体が選挙区内で直面する集合行為問題を活用し(60)、選挙区内の自治体同士を補助金の供与という「エサ」の獲得競争に参加させることで監視と動員の体制をさらに強化させていった。

以上から、自民党長期政権は「逆説明責任体制」としてとらえることができる(61)。有権者は自民党による監視と報復のメカニズムに組み込まれ、利益供与を受けるために有権者同士(選挙区同士、選挙区内自治体同士、利益団体同士)での競争を強いられることになったのである。このような状況下では政党による有権者への民主的説明責任は縮小の一途をたどる結果となり、その回路は空洞化を余儀なくされた。自民党長期政権が半永久的に続くという暗黙の認識が共有されていたため、両者の関係は無限繰り返しの囚人のジレンマのゲームによって説明され、均衡状態を維持することが支配戦略となっていたのである。

しかし、この利益誘導政治には大きな矛盾と、制度変化への脆弱性が潜んでいた。まず第1に、先述した監視の体制は日本経済の発展に伴う都市化が進展することにより弱体化していくことを宿命づけられていた。農村部の地盤が縮小し、人口動態の都市化が進むなか、1976年総選挙まで自民党の得票数は漸減傾向を示した(62)。その後80年代に党勢を回復させ、90年代には一度は政権の座から滑り落ちながらも与党として返り咲き、2009年の政権交代まで政権与党としてふるまい続けた。党勢の回復・維持が可能となった理由には、定数格差是正の動きを積極的に回避する戦略(63)、野党が分裂するなかでの小選挙区比例代表並立制導入とそれによる「議席ボーナス」(64)、連立相手の柔軟な組み替え(65)

、などが挙げられる。だが、これらはどれも戦術的な対症療法にすぎず、都市化と選挙制度改革という政治市場に根本的な変化を促す状況を前にしても、多くの議員は従来型の監視と報復のメカニズムから完全に脱却することはできなかった。

第2に、集票組織の維持自体が自己目的化した利益誘導政策は経済的に非効率であり、長期的な経済成長を犠牲にするのみならず財政的に維持可能なものではなかった。先に説明したように、そもそも各種インフラはひとたび完成してしまえば地域公共財としての性格を帯びるため、完成してしまえば有権者としては労力を要する「陳情」を行う必要も、選挙運動に参加する必要もない。すなわち、自民党は投票実績に応じた便益調節を行うには甚だ使いにくく、有権者にとってはタダ乗りしても大きな経済効果を得られるものを利益誘導によって供与してしまうことになる。実際、斎藤[2010]も実証しているように、インフラという形での利益誘導は必ずしもその後の自民党議員の得票率向上には結びついておらず、高速交通(高速道路あるいは新幹線)インフラが整備された自治体はそうでない自治体に比べて、与党の得票率は低くなる傾向にあった(66)。そこで自民党としては、半永久的に大きな経済効果をもつインフラ整備を急ぐことは、選挙対策としては拙劣な戦略であるという判断をする可能性が高い。有権者の投票行動に応じた便益の調整は、①地域ごとの得票率をみながら年度ごとに配分の大小を決定でき、②予算を止めさえすれば地元に落ちる便益はなくなるという脅しが有効である補助金でおこなうほうが自民党にとっては合理的である。しかし、「大きな経済効果を生まない利益誘導」とはすなわち非効率な便益供与を意味する。日本の単年度ごとの高い経済成長が前提であったときには、その非効率性をある程度許容してでも、得票に結びつく利益誘導を行うことが自民党にとっての最適戦略であった。けれども80年代、90年代を経て日本経済が失速し、停滞が常態化するなかではそのような非効率な利益誘導は真っ先に削減対象となり(67)、利益誘導政治の矛盾が批判されることになったのである。

つまり、監視と報復のメカニズムがその機能を果たせなくなり、自民党が半永久的に長期政権下で利益誘導政治を続けるという、有権者との間のある種の暗黙の契約が破られる可能性は、自民党がこのような監視と報復、利益誘導政治のメカニズムを構築しようとした初期の段階からすでに存在していたのである。利益誘導政治維持の前提となる諸条件が崩れていったとき、利益誘導政治が実現できる政策と有権者の政策需要のズレが限界を迎えたとき、そして選挙制度改革をはじめとする制度改革が実効性を帯びてきたとき、自民党は政権与党としての地位を失うか、あるいは従来と異なる形での支持獲得競争に迫られることになったのである。しかし、中選挙区制度下での議員行動、利益誘導政治のメカニズムには強い経路依存性が存在した。さらには、従来とは逆に、有権者に対する説明責任と政策対立軸の形成という新たな課題を前にして、その「桎梏」は大きな存在感を示したのである。次章では、上述した問題点を分析し、経路依存を脱却しようとした小泉政権の評価について論じる。

(脚注)

(38)本節における各選挙制についての一般的な記述については、川人・平野『現代の政党と選挙』110-147頁を一部改編して記述した。

(39)詳しくは後述するが、代表的な「遺産」は、①「利益誘導」体質、②硬直したボトムアップ型意思決定メカニズム、などがあげられる。

(40)ただし、自民党が中選挙区制下で常に最大の利得(=議席)を獲得できたわけではないという点には注意が必要である。たしかに自民党は結党以来、候補者数を調整することで過剰な公認候補擁立を防ぎ、中選挙区制下で起こり得る、選挙区内での「同士討ち」の弊害をある程度コントロールすることはできたが、候補者間の得票数の不均衡配分を是正することまでは成功しなかった。自民党および自民党議員は同士討ちの問題に悩まされながらも、後述する「票割り」戦略によって問題解消に努め、第1党として得票率を上回る議席数を一貫して確保することで、長期政権を維持したのである。

(41) また、「中選挙区制が自民党の一党優位制をもたらした」という命題については反証(中選挙区制は第2次世界大戦前にも日本で用いられており、1930年代には政友会と民政党の2大政党制が、また戦後初期には多党制が成立していた。)が存在するため、中選挙区制が一党優位制システムの必要条件でも十分条件でもないことは明らかである。戦後の一党優位システムは中選挙区制下での55年体制成立により偶発的に生じたと考えるのが妥当である。詳しくは川人・平野[2001:140-141]参照。

(42)非公式比例代表制や得票移譲式投票制度あれば、候補者は個人投票を集めれば集めるほど良い場合も考えられる。なぜなら、当選に必要な得票以上の票も政党全体の得票になって比例代表候補の当選に貢献したり、同選挙区内の同一政党の他候補者に譲渡されたりする可能性があるからである。しかし日本の中選挙区制は単記非移譲式投票制であったため、それらの可能性はゼロであった。とり過ぎた個人得票は、政権与党であり続けることを重要命題とする自民党ならびに自民党議員にとって、場合によっては野党を利する可能性のあるコストであった。

(43)票割りの概念の整理とその戦略の詳細については建林[2004]の第2章を参照せよ。

(44)例えば、地域的な票の棲み分けが有効に行われていれば、議員は選挙区内の特定の地域だけを繰り返し移動、巡回すればよい。また、政策的分業によって自民党を支持する複数の団体を議員間で配分すれば、支持団体との面談に割く時間を節約できるかもしれない。

(45)このゲームを考えるうえで、観察可能なインプリケーションを得るために実際の選挙戦の状況を単純化している部分が3点存在する。第1に、プレイヤーを自民党所属候補者2名と仮定している。実際は、同一選挙区内に自民党候補が3名以上存在し、競い合っている場合が一般的であった。したがって、現実の調整ゲームはより複雑なものであったと想定される。第2に、ここでは野党候補の存在を排除して選挙区内での議員の行動を分析している。第3に、有権者からの支持の増加と候補者の効用の増加の関係を線形にとらえているが、実際の効用は当選ラインを挟んで非線形の増加を示すと考えられる(当選ラインを超える直前には効用は増加は逓増し、当選ラインを超えたと確信を持ったあとには効用の増加は逓減するだろう)。

(46)前章では自民党の党組織の強み、一体性について論じた部分もあったが、基本的にはその分権的性格、凝集性の低さに焦点を当ててきた。本節においてもそれは同様である。

(47)「各選挙区で現職議員が地域なり政策なりに特化した選挙戦略に基づいて行動した」こと自体が、自民党内部に普遍的に存在していた現象だったという説明もまた可能なはずである。

(48)ミクロ経済学のモデルにおいて、企業を「利潤最大化を目標とする主体」として捉えながら、企業の内部構造をブラック・ボックスと仮定するのと同様の考え方である。

(49)派閥間の協調と競争、あるいはミクロの中選挙区下での議員間の票割り戦略も、自民党が長期政権を維持するという至上命題が達成され続けたからこそ許容されたという考え方を採用する。

(50)先述した小林[2000]参照。

(51)共産党支持者、公明党支持者などを想定している。

(52)政党のイデオロギー、宗教的信条などが支持の根拠となっている。

(53)代表的な報復戦略:①トリガー戦略(最初は協力的な態度をとり、相手も協力する限り協力を続けるが、相手が1度でも非協力的な態度をとれば非協力に態度を切り替え、以後永久にその態度をとる。)②しっぺ返し戦略(最初は協力し、次の期のゲームで相手が強力なら協力、非協力なら非協力でその都度応じる。)

(54)もちろん、経営者と従業員の間にも情報の非対称性は存在するので、プリンシパル-エージェンシー問題は完全に解決できない場合も多い。

(55)具体的には道路や鉄道といった交通インフラ、生活インフラを想定している。

(56)代表的なものとして、農協、医師会、商工会議所、宗教団体などが挙げられる。

(57)斎藤[2010]が示すように、選挙区に交通インフラをはじめとする大きな経済効果を持つ公共財を供与することは、必ずしものちの集票に結びつくわけではなかった。斎藤は事例研究として、上越新幹線開通後の新潟県選挙区における自民党の得票率の低下を挙げている。

(58)具体例:①公共事業によって完成した交通・生活インフラそれ自体は外部性の大きい公共財となるが、工事の受発注は自民党が選択的に便益を供与できる利益誘導の一形態である。②コメ農業保護政策における、減反参加を前提とした奨励金の配分。③地方交付税交付金に代表される、地方自治体を通じた補助金政策。

(59)無限繰り返し囚人のジレンマのゲームにそって考えると、自民党側から見た場合、一票の価値が大きく、便益供与の費用が安ければ安いほど、票と便益の交換は成立しやすくなる。詳細は斎藤[2010: 26-27]参照。

(60)ミクロ経済学の概念に則って考える。例えばある選挙区内で市長Aと市長Bが、独占的便益供与者である自民党から利益供与を引き出すために競争していたと仮定する。両市長は自民党のために選挙運動を行うための条件として、財政移転を求めたと仮定する。市長にとっては、財政移転がゼロになってしまうよりは、少しであっても財政移転をうけることが自らの利益にかなうため、選挙運動にかかる努力量の限界費用と同一になるまで、選挙運動を行うか否かの境目となるコスト水準を競り下げてしまう。自民党にとっては、便益供与の価格が限界費用となるため、選挙運動のための動員量を安価に、最大限まで確保できることになる。

(61)「逆説明責任体制」としての自民党政治を最も端的に表すのは、いわゆる「陳情合戦」である。自民党議員が票・カネを集めるために、各種利益団体、自治体の陳情を聞き、省庁に実現を迫って恩を売る。彼らは要望実現という成果を出した議員のために集票活動や政治献金を行って協力する。

(62)斉藤[2010: 66]参照。

(63)定数格差が初めて違憲とされたのは1976年、本格的な定数格差是正措置が講じられたのは1994年の選挙制度改革のときである。急速な都市化に定数格差是正が追い付かず、一票の格差が都市部と農村部の間で拡大した。斎藤[2010:69]参照。

(64)小選挙区比例代表並立制を導入した96年以降、与党は得票率に対して1.2~1.4倍の議席占有率を手にしていた。

(65)保守系無派閥候補者への追加公認、新自由クラブとの連立、社会党・さきがけとの連立、公明党との連立、が代表的なものとして挙げられる。

(66)データの詳細斎藤[2010:127-137]を参照。例えば新潟県は、田中角栄が選出される選挙区を抱える県であり、上越新幹線と関越自動車道は地方のなかでも比較的早期に実現された高速交通インフラであった。実際、70年代から80年代にかけて新潟県民1人あたりの行政投資額は近隣諸県の2倍の水準で推移した。しかし2003年、2005年の総選挙の結果を分析すると、むしろ新幹線の駅や関越道を抱える選挙区において自民党の得票率は他の選挙区に比べて低くなる傾向を示しており、利益誘導政治が積極展開された地域で自民党の選挙基盤が弱体化するという逆説的な状況になっている。一方、島根県はその逆で、インフラ整備が全国水準と比べてかなり遅れた地域だが、竹下登をはじめとする有力自民党議員の地盤として、長らく「自民党王国」と呼ばれた。インフラ整備の遅れが逆に自民党基盤の維持につながった例として捉えることができる。

(67)我が国の財政状況については、財務省ホームページ内http://www.mof.go.jp/budget/fiscal_condition/related_data/sy014_23.pdfを参照。(アクセス日:2012年1月24日)

第4章 移行期か停滞期か―制度改革の影響と経路依存の桎梏

本稿では、合理的選択論、合理的選択制度論に基づく分析により、第2章では自民党の党組織、及び派閥の権力構造と議員の行動に焦点を当て、自民党政治の「内からの」考察を行った。第3章ではまず選挙区におけるミクロの議員行動に注目し、彼らが中選挙区特有の制約の中で再選目標を達成するために、票割りをはじめとする選挙戦略をどのように構築したかという点を分析した。続いて自民党の利益誘導政治と矛盾について、有権者と自民党の間の逆説明責任体制という観点からそのメカニズムを分析し、自民党長期政権の継続という自民党と有権者の間の「暗黙の契約」が破られたときに利益誘導メカニズムがいかに脆弱であったかという問題を考察した。自民党内部の組織制度と議員の行動の関係にしても、利益誘導政治のメカニズムにしても、それらは中選挙区制度という制度がアクターの行動、あるいは行動の集積としての政治的帰結にどのような影響を及ぼすか、すなわち制度と結果の因果関係がどのように表出するのかという問題を最も特徴的に表している事例である。

これらをふまえて、本章では1990年代から実施された2つの制度改革が自民党及び自民党議員にどのような影響を与え、政治的にどのような結果を得てきたのか(あるいは移行プロセスでどのような問題が起きたか)という点について分析する。2つの制度改革とは選挙制度改革と行政改革を指す。結論から言えば、2つの制度改革は中選挙区制下での自民党の意思決定プロセスに大きな変更をせまるものであり、その効果は一部認められるものの、いわゆる経路依存からくる自民党及び自民党議員の現状維持バイアスを完全に覆すまでには至らなかった。これはそのまま、再分配政策の見直しと経済成長のバランスをどうとるかという重要政策の対立軸形成を阻害する原因となり、現在の日本政治の停滞を招いている。

≪4-1 選挙制度改革の概要と予想された変化≫

<4-1-1 改革に至る経緯>

先述したように、都市化にともなう人口分布の急速な変化を受けて、都市部の有権者は農村部との一票の価値の格差の拡大に不満を示しており、それは自民党の得票率の漸減という形で表明されていた。また、中選挙区制下での定数格差の拡大は野党をはじめ政界でも問題視する声があったが、選挙制度改革に関して野党間の意見集約が進まなかったこと、利益誘導政治とその見返りとしての票田維持のためにその定数格差を放置するインセンティブが自民党内で強く、改革の議論を避ける傾向にあったこと、といった要因から、選挙区制度の改革はなかなか俎上に乗らなかった。しかし1989年には一連の金銭スキャンダルにより竹下登首相が辞任(68)、1993年には金丸信元自民党副総裁が逮捕された。これにより自民党の支持は急落し、自民党議員とくに改革派(69)は自らの再選に危機感を覚え、党内での選挙制度改革の議論を呼びかけるも(70)、守旧派との溝は埋まらず議論は暗礁に乗り上げた。業を煮やした改革派は宮沢喜一内閣に対して発議された不信任案に賛成し、自民党は結党以来最悪の分裂状態に陥った。不信任案可決後の解散総選挙では自民党は55年の結党以来、初めて政権与党の座から転落し、細川護煕を首班とする非自民党連立内閣が誕生した。

細川内閣自体は1年あまりで政権を手放すことになったが、その後の日本政治の「ゲームのルール(=政権維持戦略)」を大きく変えるいくつかの改革を実現した。その改革の1つが衆議院の選挙制度改革であり、全国300小選挙区と、比例代表ブロック200議席を組み合わせた小選挙区比例代表並立制が導入されることになった(71)。

<4-1-2 制度改革の帰結―予想された変化と実際の動向>

選挙制度改革によって生じる議員行動ならびに党の意思決定メカニズムの変化については、定式化された議論がすでに数多くなされてきた。しかしどんな制度変化も、それが各アクターの行動ならびに意思決定プロセスを完全に変容させるまでには長い時間がかかるものである。こと選挙制度に至っては、40年近く中選挙区制という均衡状態が維持されてきたのであり、協調と均衡のメカニズムが強固であった分、それによる政治的帰結がセオリー通りには導かれなかった部分も多い。本節では、中選挙区制から小選挙区比例代表並立制に選挙制度改革が為されたことによって予想された変化と、実際の状況を順に分析する。

先述したように中選挙区制下では政策分野での票割りが自民党議員間で主導的に行われ、党もそれを追認していた。議員にとっては、議席を獲得し維持するためには自民党全体の一体性を犠牲にしてでも、票割りによって獲得し得る有権者集団を利益誘導によって確保・開拓する必要に迫られた。自民党という看板がある一定のブランド価値を持つとはいえ、選挙区レベルで自民党議員が自らの実績として有権者に担保できる成果は利益誘導だったのである。そして有権者の大部分が何らかの動員網に属していることが担保できる限り、議員個人が地元選挙区に利益供与できるという評判メカニズムを維持することによって、非効率的な側面を抱えながらも、自民党もまた集合的に政権を維持することができた。このように集合的・分散的な自民党が政策を集約し、実施するための意思決定メカニズムを確立しようとした1つの帰結として、派閥の発展とそのシステムの固定化という流れが生まれたことは先述したとおりである。

中選挙区制から小選挙区比例代表並立制への変化は、中選挙区制という制約に自民党及び自民党議員が適応しようとする行動から生じた様々な問題を解消することが期待された。例えば議員は同一選挙区での自民党議員同士の票割りを行う必要がなくなるため、有権者に支持を訴える際には選挙区重視の利益誘導を公約として掲げるより、さまざまな政策分野に関して自身の意見を表明することで、より多くの有権者からの支持を得ようとすると予想された。したがって各議員は党全体の政策を把握する必要性がうまれるため、それらを決定する党執行部の権限は強化され、派閥はその機能を低下させると考えられた(72)。実際、派閥の政治資金配分能力は大きく低下したといわれており、肝心の選挙の時期にかつてのように派閥が選挙運動資金を出すことは2000年代にはほとんどなくなった。リーダー選出機能についても、橋本政権以降の自民党総裁の決定プロセスからわかるように低下の一途をたどった。唯一、派閥のポスト配分機能については小泉政権の誕生まで維持されていたものの、小泉政権期にはその機能は完全に消滅した。自民党議員は総裁及び党執行部のもとで規律に従い、総裁と党執行部は彼らに強い影響力を及ぼすという構造が確立すると想定され、そのように結集した自民党に対抗して野党勢力の結集が図られ、小選挙区制下で典型的な2大政党による政権交代が日本政治においても常態化することは多くの研究者が予想した。

しかし実際には、以上で言及したような、当初予想された制度変化による影響は、分野によってはなかなか見られなかった。90年代のいくつかの政権は、派閥領袖クラスの調整によって誕生したし、自民党議員が党全体としての政策を地元有権者に積極的に訴えて支持を得ようとしたかと言えば、その割合は大きくなかった。政党と候補者の一貫性は300の小選挙区においてそれまで以上に見られなくなった。例えば、新人候補が衆議院議員選挙に立候補しようとした場合、地元の小選挙区に現職の自民党議員がいる場合には公認が取れないため、自分の政策志向やイデオロギーが自民党に近いにもかかわらず民主党から立候補するという行動が散見された。もちろんこの逆のケースもうまれ、自民党と民主党は結局両者とも包括政党化し、中位投票者をターゲットにした総花的な政策を掲げることに終始することになった面は否めない。自民党全体としては、新選挙区制下では都市部有権者の利益を代表することに迫られるため、中選挙区制下の利益誘導政治の「遺産」として、強い動員力と高い投票率を誇る農村部の有権者に依存するインセンティブは弱まった。しかし個々の議員レベルで見れば、例えば農村部を地元選挙区とする現職議員は、これまでに膨大な資源と努力コストを投下して築いた集票戦略を放棄することはできず、自民党としての選挙戦略はばらつき続けた。

次節では、そのような自民党組織、自民党議員の経路依存と現状維持バイアスを打ち破り、制度改革からもたらされる恩恵を最大限活用して首相主導の政権運営を行った、と一般的に評される小泉政権の分析を行う。

≪4-2 小泉政権という事例分析≫

前節において、選挙制度改革の影響と政治的帰結について、変化した部分、しなかった部分を整理し、制度変化と自民党ならびに自民党議員の認識の変化に幾分かのくい違いがあることを指摘した。しかし、選挙制度改革後に期待されたような議員行動の変化、権力構造の変化を活かし、党ならびに政権の意志決定メカニズムの改革をかなりの程度で実現したと考えうる自民党政権が2000年代には存在した。それが小泉純一郎政権である。

<4-2-1 小泉政権の概要>

2001年 4月、小泉純一郎は内閣総理大臣に就任した。小泉はもともと自民党内の支持基盤こそ脆弱であったが、「自民党をぶっ潰す」「郵政民営化」といったフレーズに代表される改革者のイメージ、経済財政諮問会議を戦略的に活用した政策実施、国民からの高い支持率を武器にして政権を維持し、約5年にわたる長期在任を実現した。在任中の実績としては、①懸案の郵政民営化を実現した、②先送りされていた不良債権処理を断行した、③官邸機能強化をすすめ、旧来の自民党政治型の意思決定プロセスからの脱却の先鞭をつけた、といったことが挙げられる。一方で批判としては、①道路公団民営化や年金制度問題ではいわゆる「丸投げ」が目立ち、喧伝されたほど改革は進まなかった、②メディアを強く意識した「ワン・フレーズ・ポリティクス」を追求したため、日本政治にポピュリズムが蔓延した、③サプライ・サイドを過度に重視した経済・社会政策を推し進めたため、格差拡大を招いた、といったことが挙げられる。

小泉政権の実績、批判のそれぞれについてはいくつもの考察、検証がすでに行われており、その1つ1つをここでは論じない(73)。本節で検証したいことは、小泉政権が実施した(実施しなかった)政策それぞれの可否ではない。またそれらの政策の可否を論じる際に必ずといってもよいほど背景説明として持ち出される、わりあい良好であった経済情勢や小泉個人のリーダーシップの在り方についても、ここでは大きく取り上げない。たしかに、小泉政権が数多くの批判を受けながらも中曽根政権以来の長期政権として成立したこと、郵政民営化や不良債権処理といったかつての自民党政権が手をつけられなかった政策課題をクリアしていったこと、を説明するうえで、こういった要素をその根拠の一部として取り上げることは必ずしも間違っていない。だが、小泉首相在任時の経済情勢や小泉のパーソナリティはあくまでその時期を説明する特異な変数に過ぎない。小泉政権が自民党、あるいは日本政治のどういった歴史的経緯、制度変化を背景に長期在任を果たし、政策決定を行ったか、小泉政権ですら自民党、日本政治の「ゲームのルール」を完全に変革するに至らなかったのはなぜか、といった点について考察を深める分析が必要である。

<4-2-2 小泉長期政権を支えた要素―90年代政治改革の成果>

小泉政権は、自民党という当時でも有力なかつての一党優位政党を与党としているという点で、所詮旧来の自民党政権の変形にすぎないかもしれない。しかし、小泉政権はそれまでのほとんどの自民党政治を支えてきたいくつかの基盤をほぼ無意味化することに一役買ったといってよい。前述されているが、それらは派閥や個人後援会といった議員個人の政治行動に深く関わるものから、政務調査会をはじめとする与党(=自民党)のボトムアップ式の政策決定のシステムに至る広範なものである。そして自民党を強く特徴づけてきたこれらのメカニズムを、小泉政権が半ば無効化できた経緯を考える場合、我々が注目すべき点は、小泉政権が先に述べた90年代の2つの政治改革―選挙制度改革と行政改革(74)―の成果をそれ以前の政権に増して活用しながら、政策決定過程及び日本政治の権力構造の変容の端緒を開こうとしたということである。待鳥[2005]の言を借りるならば、小泉政権が実現したのは、「首相―内閣―行政官僚制というラインから形成される執政官(executive)の与党に対する優位の確立であり、与党内部における幹部権力の確立」である。これにより、自民党内部での重要政策課題に関する意思決定は、従来のボトムアップ型から総裁(=首相)を起点とするトップダウン型に変化するチャンスを得た。もちろん、党内で議論を重ねる権限は自民党議員に認められているものの、最終的な判断においては従来ほど政調会や総務会に権限はなく、総裁に大きな決定権がある。

しかし、これまでの各章で述べたとおり、自民党総裁たる首相は本来、自民党内からのボトムアップの議論の過程や決定事項を政策判断において最も頼りになるものとしてきたはずである。それなくして、トップダウン型の意思決定や政策実行を実現し、権力を維持することができるのだろうか。この不安を払しょくする根拠となる可能性となり得た日本政治の変化が、選挙制度改革と行政改革だったのである。

<4-2-3 小泉政権の実績と限界>

小泉政権が日本政治における、官邸主導(75)によるトップダウンの政策決定過程の確立に少なからず貢献したこと、需要面重視から供給面重視の経済政策をとることを明言し、日本政治の対立軸を形成する端緒を開いた、といった見解についてはおおむね正しいと言えそうだ。小泉政権の政策論争重視、マニフェスト選挙の導入といった動きが民主党との2大政党化路線を確立しかけたこと、経済財政諮問会議という意思決定補佐機関を縦横に活用し、首相の与党に対する優位を前提とする首相-与党関係を日本政治においても実現することが可能であるということを示した功績は大きい。また90年代の2つの制度改革の成果がようやく結実しはじめたタイミングに政権がスタートしたという幸運もあったと言えるだろう。90年代(あるいはそれ以前も含む)の自民党政治との決別をアピールしながら、90年代の制度改革の成果を利用するという巧緻さこそが、小泉政権の特徴であった。

しかし、その限界も指摘することができる。たしかに小泉首相は制度改革によって強化された官邸権力、および党中枢の権力を活用し、党運営・政権運営を行ったが、その成果を定着させる制度設計については放棄した。党派閥機能が弱まった今、それにかわる人材育成機能の定着は自民党にとっても急務の課題であったが、小泉は(少なくとも世論向けには)与党との対決姿勢を支持源泉の1つとしていたため、自民党内部の、従来とは違うオルタナティブな人材育成制度及び意思決定メカニズムの創設には手が回らなかったし、またその意志も強くはなかったのである。そのような状況下では、有権者に対する「応答責任を果たす」という議員-有権者関係になじまない多くの自民党議員にとっては、自らの何を強みにして有権者に支持を訴えてよいのか判然とせず、彼らは小泉政権下にあってなお旧態依然の選挙戦略を捨てきれない場面が多々あった。それでも、まだ小泉が首相であり、かつ実績を出している時にはそれを支持獲得戦略の根拠とすることができた。しかしそうではなくなったとき、個々の自民党議員には再選のための戦略は旧来の利益誘導政治と、派閥への忠誠というかつて中選挙区制下で頼ってきた「遺産」しかなかった。個々の議員が政策の対立軸を見極め、政策ベースで有権者に自らへの支持を訴えられるようになるには、あまりに党としての支援体制が弱く、またあまりに小泉個人の存在が大きかったために、そのような能力を身につける動機にも欠けていたと言わざるを得ないのである。

(脚注)

(68)このときの竹下政権の支持率は2%まで落ち込んでいた。

(69)改革派は都市部の選挙区を地盤とする若い自民党一般議員、守旧派は地方農村部で自らの選挙地盤が安定している党幹部ならびに派閥領袖クラスの議員と定義する。

(70)党内に選挙改革本部が設置され、その下に選挙制度調査会が作られた。会長には羽田孜が就任した。自治省と総理府内に設置された選挙制度審議会との協働を経て、1990年4月には中間報告書が出され、紆余曲折ありながらも1992年秋には選挙制度改革案が国会に提出された。しかし自民党議員内での利害対立と参議院の多数派を占める野党の反対を解決できず、改革案は廃案となった(ラムザイヤー・ローゼンブルス[1995:199-202])。

(71)小選挙区比例代表並立制の詳細な内容については、本稿第3章第1節を参照。

(72)機能低下のスピード、選挙制度改革との関係については見解が分かれているが、ほぼすべての研究者が派閥機能の低下を指摘している(建林[2004:196])。

(73) 大嶽[2006]、上川[2010]などを参照せよ。

(74)橋本政権が実施した、省庁再編をはじめとする行政機構改革。官邸機能の強化が主眼に据えられ、経済財政諮問会議が設置された。

(75)「首相が、政治的任命者を含む、首相直属のスタッフを活用して、自らの関心ある政策を政策課題として取り上げ、与党や官僚の反対に直面しても、その抵抗を排し、自らの意向を強く反映した政策を最終的に決定し、実施することができる」とき、「官邸主導」の政権運営が行われていると定義する(上川[2010:17]参照)。

第5章 結論と展望

本論文では、日本政治における経済的対立軸の形成の阻害要因を探るという問題意識のもと、合理的選択制度論や経路依存の考え方を受容し、とくに自民党の政治的選択、それを裏付ける選挙制度と組織メカニズムに焦点を当て分析した。分析から浮かび上がってきた阻害要因は具体的に次の2点である。なお、どちらの阻害要因も、アクター間の長期的関係が強い均衡状況をうみだし、アクターは経路依存にとらわれ現状維持バイアスから脱しきれないという一般的説明が当てはまる。

まず第1に、自民党は党組織の運営においても、得票獲得のための利益誘導政治の構築と維持においても、合意形成(コンセンサス)を過剰に重視した。あるいは、そうせざるを得ないような党組織の運営、得票獲得のための選挙戦略ばかりに注力してきた。結果として、調整力に長けた政治家は登場してもトップダウンの政策形成能力に長けた政治家は登場せず、意志決定メカニズムは曖昧極まりないものであり続けた。あるいは、党執行部、派閥・一般議員・有権者といった合意形成のアクターのどれか1つが、制度や慣習、経験則に則らない行動をとると、途端に調整コストが跳ね上がり、政策形成どころではなくなる可能性を常に抱えていた、とも言える。党としての政策、人事は常に派閥間の調整によって行われ、特定の派閥が抜きん出ることのないような配慮や制約が常に付きまとった。トップダウンで党の政策方針を一般議員に示すはずの党執行部も、派閥領袖クラスの議員による調整機関以上のものではなく、一般議員は党執行部の意向よりも派閥領袖の意向、あるいは自身の選挙区の利益を優先する傾向にあった。党執行部は、各議員の選挙区での利益供与と得票獲得競争に一定の制約を設ける程度のことはできたが、安定した選挙地盤を持つ議員にとってはそのような制約はないも同然であり、執行部は利益誘導にあてられる私的財の調整に追われた。また、利益誘導政治における有権者と自民党の関係は、自民党が半永久的に政権与党であるという大きなコンセンサスに始まり、有権者との長期的な票と便益の取引関係を維持するために選挙ごとに監視と報復のメカニズムを機能させるという小さなコンセンサスに終始する関係であった。もちろんこれらは、中選挙区制という制度のバイアスが強く影響し、その制度下で政権維持に必要な議席獲得率を維持しようと自民党ならびに自民党議員が合理的に行動した結果として生じた問題点である。けれども、自民党議員ならびに自民党が各種政策実施の合意形成に投下してきた時間的コスト、選挙区に対して投下してきた投資コストは、彼らを縛り付けるのに十分な努力コストであり、それは解消されつつあるけれども未だに自民党の変革を妨げる要素であると言えよう。

第2に、自民党(に限らず日本の政治)は政策を議論する段階において、「程度問題」と「取捨選択」を区別することができず、本来求められる「対立軸」とは違う次元の問題を「対立軸」として取り違えてきたのではないかということである。自民党はたしかに利益誘導政治を1つの再分配政策として長年実施し、その結果投資された交通インフラやその他事業はいくらかの経済効果を生み出した。しかしそれは票田の拡大・維持という大前提の目標ありきの政策であり、その政策により有権者は将来にわたってどのような便益を得るのか、予算の面から見て他の政策を優先するほうが良いのではないか、といった視点は欠けていたと言わざるを得ない。利益供与の程度を決定する、議員間の利害対立を調整するといっても、それは当然実施される利益誘導、という前提のもと、「この選挙区への利益供与が多い」「あちらの選挙区に私的財をもう少し回すべきではないか」といったレベルでの微調整を行うに過ぎず、そのなかでの対立関係など本来は些末な問題であるはずである。それが重要でないと言い切るつもりはないが、このようなレベルで「対立軸」を意識してきた議員なり党なりが、例えば経済成長と社会保障の充実というトレードオフの関係にある政策を議論するための「対立軸」の形成を急速に実現することはできない。

中田・森川[2010]が指摘するように、政府債務残高が累積し、OECD諸国中最悪の状況にある我が国では、財政の持続可能性を確保することが経済政策上の大きな論点となっている。1990年代の「失われた十年」の間の再三にわたる経済対策に伴う公共投資の追加、最近のリーマン・ショック後の財政拡大策などが政府財政悪化の主因と思われがちだが、構造的に見ると社会保障給付の増加、それに見合った財源手当ての遅れが量的にはより重要である。したがって、社会保障制度については、効率性・公平性・財政という3つの潜在的なトレードオフ関係の中での国民的な選択が必要となる。

それでも、応答責任と経済的対立軸の形成に目をつぶってきた日本政治において、長期的視点でこのような政策課題を解決していく道筋をつくるのは簡単なことではない。たしかに現在の日本政治の機能不全を、日本経済の「失われた20年」に重ね合わせ、停滞期としてみるのではなく、待鳥が指摘するように移行期であるととらえることも一考察としてはありうる。選挙制度改革と行政改革による期待された「効果」なるものは10年や20年で表出するものではないと気長に構え、現在の政治の混乱を「移行期的混乱」であると判断すれば、少なくとも政治システムの理論的観点からいえば将来的には政治機能の回復が期待できるかもしれない。

しかし、いったいどのタイミングで制度改革の成果が十分に浸透し政治機能が回復するのか、という問いには誰も答えを用意できないであろう。仮に2大政党制が定着したとしても、それはただちに日本の政治機能の回復を意味するわけではない。また、派閥に代表される政治的リーダーを育成するようなメカニズム(76)は現時点でどの政党も持ち合わせていないため、政治の停滞を打開するようなリーダーの登場を待望しても何ら解決策にはならない。そこで最後に、現実的と思われる対立軸形成、あるいは政治機能の回復の選択肢を挙げ、本論文を締めくくりたい。

第1に、先述した「市場志向か再分配志向か」という経済的対立軸の明確化と、それを担保する政党間競争の枠組み構築がなされ、そうした政策選択の場として選挙が機能するようになる、というものである。具体的には対立軸に沿った形での政界再編が必要となる。しかし政界再編を行うには大きなコストがかかることが予想される。まず議員は純粋な政策選好だけでなく、選挙地盤の移行や党内での人間関係といった複数の事情に影響を受けながら判断を下さなければならない。また今の2大政党を軸に新たな2大政党が再形成されると考える場合、個々の政策はマニフェスト等にパッケージ化されて有権者に提示されることになるが、選挙の結果政権与党になる政党のパッケージに含まれる政策すべてが有権者の支持を得たことになるのかといった問題がある。そういう予想が成り立つ以上、政党としても集票戦略を立てにくいので、現状維持で有権者全体から満遍なく支持を得るほうが合理的だという判断を下すかもしれない。

第2に、必ずしも政界再編を前提とせず、社会の中で一定の合意がなされている政策(例えば経済の安定的成長)をどの政党が実行力を発揮して実現できるか競うような政党間競争の仕組みを設計するというシナリオが考えられるだろう。有権者は政権の実績、各党の政権担当能力や首相候補の資質などを評価軸に投票政党を決定する。評価のための情報公開、あるいは評価基準の整理・数値化といった制度整備が必要となるであろう。しかしこのような政治システムが機能するためには、その基準が有権者に広く支持されるものであり、かつ政党の実態を正確に表すものでなければならない。そのような基準の確立は非常に時間のかかる難しい問題である。さらには、争点が曖昧になったり、長期的な視点を必要とする政策の実行が必要にもかかわらず世論が短期的な視点で支持・不支持を表明するといった問題が発生したりした場合、今と同じような政治の機能不全は避けられないであろう。

(脚注)

(76)自民党型派閥による政治家の育成システムが、今の日本政治に求められるリーダーを養成するシステムたりえるのかという問題はなお残る。

【参考文献】

青木昌彦『比較制度分析序説 経済システムの進化と多元性』講談社、2008年

イアン・シャピロ『民主主義理論の現在』慶應義塾大学出版会、2010年

飯尾潤『日本の統治構造』中央公論新社、2007年

――『政局から政策へ 日本政治の成熟と転換』NTT出版、2008年

石川真澄・広瀬道貞『自民党―長期支配の研究』岩波書店、1989年

伊藤光利・田中愛治・真淵勝『政治過程論』有斐閣、2000年

猪口孝・岩井奉信『「族議員」の研究』日本経済新聞社、1987年

猪口孝『現代日本政治の基層』NTT出版、2002年

宇野重規『<私>時代のデモクラシー』岩波書店、2010年

太田清「日本の所得再分配―国際比較でみたその特徴」『ESRI Discussion Paper Series』No.171、2-30頁

大嶽秀夫『日本政治の対立軸』中央公論新社、1999年

――『小泉純一郎―ポピュリズムの研究』東洋経済新報社、2006年

岡田章『ゲーム理論・入門』有斐閣、2008年

加藤淳子「新制度論をめぐる論点―歴史的アプローチと合理的選択理論」『レヴァイアサン』第15号、176-182頁

蒲島郁夫『戦後政治の軌跡―自民党システムの形成と変容』岩波書店、2004年

カプラン・ブライアン『選挙の経済学―投票者はなぜ愚策を選ぶのか』日経BP社、2009年

上川龍之進,『小泉改革の政治学―小泉純一郎は本当に「強い首相」だったのか』東洋経済新報社、2010年

北岡伸一『自民党―政権党の38年』中央公論新社、2008年

斎藤淳『自民党長期政権の政治経済学―利益誘導政治の自己矛盾』勁草書房、2010年

ジェラルド・カーティス『日本型政治の本質―自民党支配の民主主義』TBSブリタニカ、1987年

高安健将『首相の権力―日英比較からみる政権党とのダイナミズム』創文社、2009年

建林正彦『議員行動の政治経済学』有斐閣、2004年

デュベルジェ・モーリス『政党社会学―現代政党の組織と活動』潮出版社、1970年

東京大学社会科学研究所編『「失われた10年」を超えて[Ⅱ] 小泉改革への時代』東京大学出版会、2006年

豊永郁子『新保守主義の作用―中曽根・ブレア・ブッシュと政治の変容』勁草書房、2008年

中田大悟・森川正之「社会保障制度と財政:財政の持続可能性・効率性・公平性」『RIETI Policy Discussion Paper Series 10』、1-29頁

日本政治学会編『年報政治学 55年体制の崩壊』岩波書店、1996年

中林真幸・石黒真吾編『比較制度分析・入門』有斐閣、2010年

ピアソン・ポール『ポリティクス・イン・タイム 歴史・制度・社会分析』勁草書房、2010年

樋渡展洋・斎藤淳編『政党政治の混迷と政権交代』東京大学出版会、2011年

樋渡展洋・三浦まり『流動期の日本政治―「失われた10年」の政治学的検証』東京大学出版会、2002年

待鳥聡史「小泉長期政権を支える政治改革の成果」『中央公論』2005年4月号、176-184頁

宮本太郎「比較政治学における新制度論の可能性」『政策科学』8-3号、329-341頁

八代尚宏『新自由主義の復権』中央公論新社、2011年

吉田徹『二大政党制批判論』光文社、2009年

M・ラムザイヤー+F・ローゼンブルス『日本政治経済学―政権政党の合理的選択』弘文堂、1995年

リード・スティーブン「自由民主党の固定化」『レヴァイアサン』第9号、80-101頁

レイプハルト・アレンド『民主主義対民主主義―多数決型とコンセンサス型の36カ国比較研究』勁草書房、2005年