平成23年度 学士論文

政党の機能低下とその回復の試み

-熟議民主主義と政党は統合できるのか-

一橋大学社会学部

伊藤智弘

目次

序章 本稿の概要

第1節 問題の所在

第2節 目的と独自性

第3節 本稿の構成

第1章 政党機能低下の要因①:政党組織の変容―カルテル政党化

第1節 古典的政党組織論から包括政党論へ―イデオロギー対立からその弱体化へ

第2節 カルテル政党―カッツとメアの類型

第3節 昭和以降における日本の事例研究―日本の政党の組織変遷

第2章 政党機能低下の要因②:政党への外圧-市民の直接的政治参加の活性化

第1節 ギデンズの近代社会論:モダニティと「新しい社会運動」

第2節 ベックのリスク社会論:リスクとサブ政治

第3章 規範理論としての熟議民主主義―概要及び発展の理由

第1節 熟議民主主義理論の手続き主義的側面―ハーバーマスの社会理論と政治理論

第2節 熟議民主主義理論の過程論的側面―選好の変容に関する議論

第3節 熟議民主主義理論発展の背景―社会的要請

第4章 熟議民主主義理論の制度化の実態―日本における行政領域との接合

第1節 事例紹介

第2節 行政領域との接合がもたらす負の側面

第5章 政党と熟議民主主義の接合方法の模索

第1節 キッチェルトとオッフェの政党論―左翼リバータリアン政党概念を用いた議論

第2節 熟議民主主義と政党論接合の試み

第3節 今後の課題

終章 終わりに

参考資料一覧

序章 本稿の概要

第1節 問題の所在

2009年8月30日、第45回総選挙で308議席を獲得し大勝利をおさめた民主党は、長い間事実上の一党優位体制を貫いてきた自民党に代わって政権の座に就いた。戦後初の選挙による明確な政権交代が達成されたのである。新政権は、政府与党一元化、政策決定、政権運営からの官僚排除、国家戦略局や行政刷新会議設置などから成る「政治主導」方針を掲げクリーンな政治を訴えることで選挙直後は高い支持率を得ることができた。だが政府はまもなく支持率を維持できなくなる。不祥事による頻繁な執行部交代・政権運営能力の欠如・党内議員同士での反発の繰り返しは国民に不信感を募らせ、大勝した上述の第45回総選挙から1年も経たない2010年7月の参院選では第二党に転落し、国会はねじれ状態に陥った。長年主張されてきた「政権交代ある政治」は実現されたが、上記のような民主党政権の脆弱性を鑑みると、現状の政党政治及び政党自体が潤滑に機能しているとは考えづらい。本稿では日本の政党政治が機能しない現状を指摘し、その解決策を模索していきたい。したがって、まず本節では、民主党の特徴とその発展史を分析資料として日本の政党政治及び政党自体の問題点を明確にしていく。

民主党は大きく分けて3つの時代に分類することができる。第一は1996年9月に旧社会党と旧新党さきがけの一部が合流した旧民主党時代である。第二は1998年4月に旧民主党へ民政党・新党友愛・民主改革連合が合流して結成された新民主党時代である。そして第三は2003年に新民主党へ小沢一郎率いる自由党が合流してできた現民主党時代である。これらを見れば、民主党が様々な政党・政治家が合流して形成された「寄せ集め」政党であることがわかる。

この「寄せ集め」という特徴は、「政策志向の分極性」「支持基盤の脆弱性」という2つの負の性質をもたらした。前者の直接的原因としては、1998年の新民主党結党時「統一準備会」が結党のたった1週間前に結成されたのみで、会議は3回しか行われていない点が挙げられる。この分極性がマニフェスト選挙を打ち出す民主党のパラドクスとなっており、公約実現の不十分さが有権者に不信を抱かせている。後者の直接的原因は、民主党の主要な後援組織が連合(日本労働組合総連合会)を除いて他に存在しない点にある(1)。小規模政党が「寄せ集められた」ことを考えれば当然の結果ではあるが、経済界・農協・遺族会・医師会など多彩な支持団体を有する自民党と対をなす大政党として君臨し続けるには安定性を欠くと言わざるを得ない。さらに若手の政治家が多く所属する民主党は、自民党とは異なり政治家個人単位での後援会組織を有する者が多くない。したがって、各政治家が当選するためには所属する政党の「人気政治家の恩恵」や「メディアでの派手なパフォーマンス」が生命線となってしまい、「看板=党代表・党執行部」の頻繁な交代につながることとなる。しかし政党幹部の頻繁な異動が有権者に与える影響はマイナスの部分の方が多い。こうした背景もあって、民主党は2009年総選挙の大勝後、地に足をつけた政権運営を確立することができていない。

民主党が「寄せ集め」政党になった理由は、大政党に有利とされる小選挙区制の導入(90年代に行われた政治改革で実施)に際して議席確保を目指し「数の論理」を優先したことにある。「数の論理」を最優先課題としたために、政策志向のすり合わせや支持基盤の確保といった、政党運営の部分に欠陥が生じてしまった。しかし、なぜ当時小選挙区制が導入されることになったのだろうか。小選挙区制の導入は、1980年代までに積み重なった政治とカネの問題を払拭することを目指して、政党助成法の制定などと合わせて実施された。だが、この小選挙区制度導入の背景に政治とカネ問題の払拭の他にも重要な意図があったことを見過ごしてはならない。その意図とは、日本における二大政党体制の定着である。戦後社会からの復活を遂げ安定しつつある日本では、各政党の政策間距離が縮まり、差異性が消滅しつつある。加えて、社会・経済が成熟した社会では様々な政治的決定が行政の場ではなく専門家集団の間で決定されるようになり、また諸々の社会運動の影響を受けて市民化の進んだ人々は自己発露を求めて種々の政治的決定への参加を求めるようになっている。この潮流の中で、政党政治がその復権を試みるために目指したのが、政党間差異の明確化やリーダーシップ発揮が期待できるとされる二大政党制の確立だった。

上記のように民主党分析を順に確認していくと、日本の政党政治が機能不全を起こしている根源的要因は、「近代社会における市民の直接的政治参加活性化と政党の不整合」及び「政党組織のカルテル化」にあると結論づけることができた。たしかに、上述したような政党機能低下による政治の不安定化に対し、解決策は模索されてきている。熟議民主主義理論と呼ばれる市民の直接的政治参加の方法論を規定する新しい民主主義理論が提唱され、その制度化が行政面との接合という形で遂行されているのである。だがこうした新提案は、政党機能低下を踏まえ政党というシステムを政治運営に用いない方法での政治の不安定さを解消しようとする試みであり、政党システムが政治の中枢に配置される現状への的確な処方箋となり得ない。政党機能の回復が望めるような処方箋が提案できない限り上述したような問題を解決することはできないのではないかという点が、本稿における問題意識である。

第2節 目的と独自性

本稿の目的は、「近代社会における市民の直接的政治参加活性化と政党の不整合」及び「政党組織のカルテル化」が引き起こす政党機能低下という問題に対し、熟議民主主義理論を制度化するに際して、従来と異なる方向へ再構成することで政党機能の回復可能性を探ることにある。市民の直接的政治参加の活性化は政党を外側から圧迫し、内側からも組織のカルテル化が政党機能を蝕んでいる。この内外からの代表民主主義制度への攻撃は、ユルゲン・ハーバーマスなどの社会理論及び政治理論を土台に生成されてきた熟議民主主義という政治参加の方法に関する規範理論を行政領域との接合において制度化する試みを促進してきた。筆者も、当該接合を民主主義論の一形式として検討するに際しては評価できると考える。だが政党という存在を中枢に据える政治システムを考えた場合、行政領域と討議民主主義を結合させた一種の直接民主主義はパラドクスを生んでしまう。したがって政党機能の回復を探る本稿では、熟議民主主義を政党政治に包含する方法を考察していくこととする。熟議民主主義理論と行政領域の接合事例に関する先行研究(2)などが数多く存在する一方で、政党論との関係において熟議民主主義理論を考察する本稿には独自性を付与できるだろう。

第3節 本稿の構成

本稿は以下のように構成される。第1章で政党のカルテル化について検討し、第2章で社会運動やサブ政治の生成について近代論を軸に考察することで、2つの章をまたいで本稿が指摘する政党機能低下の要因及び実際の事例について詳述していく。第3章では熟議民主主義理論の総括を行い続いく第4章で当該理論の行政面との接合に関する試み(主に日本の事例)の概要と当該接合が政党に与える負の側面について検証する。以上4つの章を踏まえ、第5章では政党と熟議民主主義理論を接合した仮説モデルをいくつか提示し、その実現可能性と問題点について考察する。

(脚注)

(1)伊藤惇夫『民主党』新潮新書、2008年、123頁。

(2)小川有美編『ポスト代表制の比較政治』(早稲田大学出版部、2007年)などが先行研究を体系的に網羅している。

第1章 政党機能低下の要因①:政党組織の変容―カルテル政党化

政党の機能低下の要因を探るにあたって、まずは内圧としての政党の変容について検討する。政党組織論の議論において、政党は政党概念が登場した当初から一貫した組織構造を維持していると考えられているわけではない。議会政治の発達と選挙権の拡大に伴って、社会を組織化する手段として発達を遂げ、社会の変化に合わせて変容を遂げていることを前提に、その変化に注目して考察が繰り返されている。以下では、従来の政党組織論を簡単に振り返りながら(3)、ピーター・メアとリチャード・カッツが主張するカルテル政党の概念を考察していく。そして日本の政党組織の変遷が上記の学説に該当するかどうかを検証する。

第1節 古典的政党組織論から包括政党論へ―イデオロギー対立からその弱体化へ

本節ではまずマックス・ウェーバーとモーリス・デュヴェルジェの議論をまとめ、古典的政党組織論を振り返る。彼らの政党組織類型は、社会的亀裂に基づいて生成されていた初期の政党を対象とした類型であり、イデオロギーの対立を政党が表象していた頃の類型である。古典的政党組織論をまとめた後は、オットー・キルヒハイマーの議論にあたりイデオロギー対立が弱体化した後の政党組織類型である包括政党について考察する。

はじめに政党組織論の先駆者であるウェーバーの議論を検討する。彼は政党が貴族政党→名望政党→近代組織政党と変容していくと主張した。貴族政党は政党概念が生まれた最初期の組織構造を指し、政党が、当初は貴族の官職任免権にもとづく従属者集団であったことを意味している。その後19世紀ごろになると、貴族のみならず教養と財産をもつ名望家層が主体である名望家政党化を遂げる。名望家政党期においては、聖職者や医師、豪農、弁護士などが選挙区ごとにクラブを構成して選挙対策を行い、公職任命やパトロネジの配分を行った。近代組織政党は、19世紀後半から台頭した政党で公式性がその特徴である。公式性とは、名望家クラブの代わりに整備された選挙区ごとの政党組織や党大会、有給の党職員の雇用、選挙綱領決定権の党組織委任などを示す。彼の政党組織の変遷は、特に社会運営の担い手の交代に着目されたものだった。

次にデュヴェルジェの議論を検討する。彼はまず幹部政党という概念を提唱するが、この概念は上述したウェーバーの議論で言うところの名望家政党と近代組織政党をまとめた概念である。デュヴェルジェの政党組織論は社会経済的下部構造の差異を反映を基準として設けており、この基準に照らすとウェーバーの名望家政党と近代組織政党は両者ともに有力者を主体とする政党である点で一つにまとめられる。そしてこの幹部政党と相対する政党概念が大衆政党である。大衆政党は、もともは非政治的な集団や団体がいわば外部から形成して出来上がったという生成過程を持ち、当時の社会主義政党などによく見られた。あらゆる大衆選挙民が党員として参加できる点で開放的であり、指導部が党員の間から選挙されるという点で民主的な構造となっている。

1960年代に入ると世界各国ではイデオロギーの終焉が叫ばれるようになり、社会主義勢力は革命路線を放棄するようになる。政党が社会的亀裂やイデオロギーといったものによる差異性を失い始めたのである。このような社会の流れを背景に政党も変化していった。この時代の政党組織について考察を加えたのが、キルヒハイマーである。彼は当時の政党を包括政党と定義して類型化をはかった。包括政党の特徴としては、①イデオロギー的主張の減少②政党指導集団の強化(政党活動の評価基準が組織目標との一致から政治システム全体の効率へ)③個人党員の役割の減少④重点動員層としての特定の社会階級や宗派集団の比重の低下⑤資金調達および投票者動員のための多様な利益団体への接触の確保などが挙げられる。政党の包括政党化は、政党の役割に変化を促す。各政党の政策間距離は縮まるし、社会の各勢力も政党をコンセンサスの形成者とみなし、政党に穏健な政治刷新だけを期待する。こうして政党は、特定の集団の目的を実現する組織であることをやめ、選挙においては集団間対立を裁定する組織となるのである。

第2節 カルテル政党―カッツとメアの類型

ここまで見てきたように政党の利益集約機能は、社会の成熟にともなって徐々に希薄化していく。すると社会的基盤を失った政党は国家と結びついて資源を獲得し、生き残ることが第一義となっていく。包括政党化の発展類型としてカッツとメアが提案したのが「カルテル政党」である。当該類型はカッツとメアの2人による共同提唱であるため、まずそれぞれがどのような研究を行なってカルテル政党という結論にたどりついたのかを検討する。

カッツの議論は、政治家は再選という一目標追及のために合理的行動をとる個人であり、政党は政治家の受容と戦略を反映するために構造化したものであるという主張を前提に展開される。カッツは合理的選択論に類似した研究手法を用い、政党は個人(政治家)が利得を最大化させるための媒体であると考えたのである。つまりカッツは、「政党を単体ではなく合理的なアクター(個人・集団)の集合体とみなす必要を説き、考察すべき対象は、(非党員も含めた)各アクターが政党内や政党を通して遂行される機能であるとし、政党それ自体は手段・道具と想定されている。政党組織は内外の個人(党員・非党員)に対して、より開放的と見なされるのである。そして政党政府論を論じることで政党と国家の密接化した関係に焦点を当てた」(4)のである。

メアの研究はどのようなものであったか。メアは政党自体というよりも、政党システムの変化可能性の分析を中心に研究を行なった。彼は政党競争構造の3基準(政権交代のパターン、政治運営方式、政権参加政党)を用いて、政党システムが開放型か閉鎖型のどちらに分類できるかを調べた。そして閉鎖型に分類された場合、外部からの新規参入が困難になり政党システムが静態化(5)するという結論を導いた。メアの主張を要約すると、彼は「政党システム分析について、システム外部への還元主義を排して、システム内部での政党間の相互作用(政党の戦略としての政党間競争と政権形成)、それを引き起こす政党の戦略を重視するよう説いている。彼の政党システムは、システムを規定する要素がもっぱらシステム内にあることから自己言及的である。閉鎖的な競争構造の下では、政党システムの内部に包含される政党は規定され、外部からの参入は困難になるのである」(6)。

上述したような研究を経て、両者はカルテル政党論を完成させた。ではこの政党組織論はどのような特徴を持つのだろうか。カルテル政党の最大の特徴としては、国家と政党の相互浸透作用が指摘される。カルテル政党が隆盛する政党政治においては、政党間の競争が沈静化し、政党は増加した国家財政支援を用いてメディアによる広報や党員雇用を拡大して自らの立場を優位なものにしようとする。さらに吉田徹は著書『二大政党制批判論』の中でカルテル政党の重要なポイントとして以下のように述べている。「(重要なことは)カルテル政党の範疇には与党だけでなく、政権交代を目的とすると野党も含まれていることである。民主主義体制が安定すると、政党は選挙に敗れることで大きなコストを背負うことになる。したがって、少なくとも政権交代を実現する可能性を持つ、潜在的な政権政党間では互いにかばいあい、自らの存在を許容するような環境を創りだそうとする」(7)。カッツとメアの議論においては、政党は現代的になればなるほど市民社会から疎遠になり、国家に内部化されていく、という傾向をたどるものとされている。彼らが現代的到達段階と見る「カルテル政党」は、その前段階としての「包括政党」の傾向性をさらに強化し、国家からの補助金に依拠する「職業的政治家」によって構成される政党と化していく。その結果、諸政党は組織としての存続を共通利害として承認し、政党間競争はますます限定的なものと(=カルテル)されていくのである(8)。彼らはカルテル政党という政党組織論上の新類型を提示することで、政党が本来の使命を忘れ、政権確保を目標とする一政治団体に成り下がってしまったことを嘆いているのではなかろうか。この類型を記載した論文を発表することで、政党に期待された機能は内輪だけで政権奪取を繰り広げることではなく、一般市民の政治要求を汲み取って代表することであるとの訓戒を示しているのだろう。

第3節 昭和以降における日本の事例研究―日本の政党の組織変遷

本節では、政党組織に関する一般理論は、具体的に日本の事例にどうあてはまるのかを確認しておきたい。第二次世界大戦前の政友会と民政党、そして戦後すぐの自民党(1955年の保守合同により誕生した自民党)が幹部政党にあたる。これらの政党の地方支部や都道府県連合会も組織化されたとはいえその権限は限られており、また候補者個人の集票組織(後援会)のメンバーが党員になることが多かった点が理由として挙げられる。この幹部政党と対をなす大衆政党としては、第二次世界大戦前の社会民衆党や戦後の社会党、共産党、公明党などが挙げられる。ただし、社会党は西欧民主諸国の大衆党と異なっており、個人党員数がきわめて少なく人員や資金の面で事実上労働組合に依存していた点には注意が必要である。その後自民党が1970年代に、また社会党が1980年代後半に包括政党へと移行する(社会党は1960年代初頭のイデオロギー体質廃棄の試みに失敗したことで包括政党化の進行が遅れた)。カルテル政党には現在の政党の大半が該当する。政治家の汚職を防ぐ趣旨で、政党助成金が国家予算から支給されるなど現在の日本の政党は国家との結びつきが非常に強い。また自民・民主両党の大連立構想が浮上するなど政党間競争も弱体化している。したがって、イデオロギー体質が残存する共産党など一部の左翼政党を除けば日本のほとんどの政党にカルテル化現象が生じていると言うことができる。

以上のように、社会の変容に伴う要請に従って政党組織は変遷を遂げてきた。現代の政党組織はカルテル政党という類型に分類され(左翼系政党の中にはイデオロギーを保持し続けるものもあるが)、社会とのコネクションという本来政党に求められる極めて重要な機能を低下させているのだ。このような政党内部での変容がまず政党機能低下の要因の1つ目として確認できた。次章では、2つ目の要因として政党への外側からの圧力について考察していく。

(脚注)

(3)川人貞史・吉野孝・平野浩・加藤淳子『現代の政党と選挙』有斐閣アルマ、2011年、44-56頁。

(4)河崎健「政党研究における「カルテル政党」概念形成の分析」『上智大学外国語学部紀要』No45、2010年、8頁。

(5)メアの想定する閉鎖型の政党システムはそのまま「固定」されるわけではない。「閉鎖的なシステムにおいても環境の影響は排除されず、システム(閉鎖的競争構造)維持には限界があることから、彼の(完全な)政党システムは、内部に構成要素である政党間の関係は安定していて内的には閉じているものの、選挙や社会構造の変化など、システム外部の環境には開かれており、社会システム論が想定する有機体システムに近い。そして環境の影響が誘因になって、構成要素(政党)間の関係に変化が生じた場合(新たな政権担当能力をもつ政党の登場や政党間競争の変化など)、システムの安定性は崩れ、開放型に向かう可能性が生じうる。」(前掲書、6-7頁。)

(6)河崎健、前掲書、8頁。

(7)吉田徹『二大政党制批判論』光文社新書、2009年、124頁。

(8)小野耕二『転換期の政治変容』日本評論社、2000年、150頁。

第2章 政党機能低下の要因②:政党への外圧-市民の直接的政治参加の活性化

政党内部での政党機能低下要因検討を行った前章に引き続き、本章では外側からの圧力を市民の直接的政治参加の活性化という切り口で考察する。考察に際しては、アンソニー・ギデンズの著述から「社会運動」の生成をまとめ、さらにウルリッヒ・ベックの著述から「サブ政治」の概念を確認することで、市民の要望や意見を吸い上げて政治の世界に反映するという従来の代表制民主主義が形骸化していることを指摘する。

近代社会(モダニティ)の解釈は複雑で抽象的なものでしかない。社会学辞典には、「近代化」の項目に「人間、社会、および社会のさまざまな領域あるいは部分が前近代的な状態から近代的な状態に移行する過程をいう。その場合、近代化の内容に対する考え方は別れてくる。」(9)と記述されている。近代社会を合理主義社会と捉えるウェーバーや工業社会と捉えるハーバート・スペンサー、資本主義と同一化するマルクス主義者、普遍主義社会もしくは業績本位社会と捉えるタルコット・パーソンズなど、研究者によって近代社会の説明は多種多様に行われており、一元的で直接的な表記をすることが困難な事柄であることは理解が容易であり。筆者は、以上のような背景から近代社会の定義はその使用される文脈に即してその都度行われるものであると考える。したがって、政治学的及び社会学的な記述を行う本稿においては、ギデンズの再帰性概念特徴とする議論やベックのサブ政治の概念を引用していく。

第1節 ギデンズの近代社会論:モダニティと「新しい社会運動」

まず本節では、1960から70年代の社会紛争を経て、主にヨーロッパで発達してきた「新しい社会運動

New Social Movement」論と呼ばれる潮流について検討する。この新しい社会運動論を提唱した理論化たちは、いずれも制度の背景にある社会経済「構造」の根本的経済的変化を強調した(これに対し主にアメリカで発達した「政治過程Political

Process」モデルは、「制度―アクター」関係を中心に据え、資源動員論Resource

Mobilization Theoryや政治的機会論Political Opportunity Theoryを提唱した)(10)。そこで本稿では、ギデンズの近代社会論を軸として、新しい社会運動がどのような構造的変化を伴って台頭してきたのかを検討していきたい。

彼の著書『近代とはいかなる時代か?』によれば、近代社会(モダニティ)は3つのダイナミズムと4つの制度的特性から派生する。3つのダイナミズムとは①時間と空間の分離②脱埋め込みメカニズムの発達③再帰性である。万国共通の標準時間の運用が開始されると、時間概念と空間概念は引き離されていった(ダイナミズム①)。前近代社会では、ほとんどの人びとにとって、社会生活の空間的特性は「目の前にあるもの」によって―特定の場所に限定された活動によって―支配されていたため、場所と空間はおおむね一致していた。モダニティの出現は、「目の前にいない」他者との、つまり、所与の対面的相互行為の状況から位置的に隔てられた他者との関係の発達を促進することで、空間を無理やり場所から引き離していったのだ(11)。ギデンズによればこの時間と空間の分離(標準化)によって「社会関係を相互行為のローカルな脈絡から「引き離し」、時空間の無限の広がりの中に再構築」(12)する、脱埋め込み化(ダイナミズム②)が生じた(ギデンズはこれをグローバル化の様相の一部であると主張したが、ローランド・ロバートソンは、グローバル化の様相を「個別主義の普遍主義化」「普遍主義の個別主義化」として批判している(13)。詳細は本稿の要旨からずれるため省略)。これら2つのダイナミズムに加え、「社会の実際の営みが、まさしくその営みに関して新たに得た情報によってつねに吟味、改善され、その結果、その営み自体の特性を本質的に変えていくという事実に見出すことができる」(14)、再帰性という概念(ダイナミズム③)がモダニティを情勢する動力源となっている。そして4つの制度的特性は、Ⅰ)資本主義Ⅱ)工業主義Ⅲ)監視Ⅳ)軍事力(15)から成る。労働市場と製品市場を背景に経済と政治を遮断した資本主義と工業主義、モダニティの出現と関連するすべての組織類型に必須となった監視システム、前近代と異なり集権国家が牛耳ることとなった軍事力の4つが相互に依存しながらモダニティの制度面での土台を構築したのである。

4つの制度的特徴の背後において、さきに弁別しておいた3つのダイナミズムが機能し密接に連関することでギデンズの定義するモダニティが生成されるわけだが、こうして出現したモダニティはどのような現象を伴うのだろうか。ギデンズによれば、その現象は1)転移と再埋め込み2)親密な関係性と非人格性3)再帰性4)私生活中心主義と社会参加の4点に集約される。3)は既出で、かつ1)2)の現象は本稿の要旨との相関性が高くない。そして何より、筆者は4)の現象こそが人びとを政治への直接参加を導き政治の機能を低下させた要因の1つであると考えているため、以下では当該現象の発生原因と具体的事象について考察する。

近代社会(モダニティ)に存在する多種多様なリスク(例:「「激しさを増した」という意味でのリスクのグローバル化」「広く流布したリスク認知」「専門家知識のもつ限界の認知」など)は、人びとに不安感を感じさせる。どのような統制も直接的効果を発揮できえず、激しさや可能性を増しながら多くの人の生命を脅かすような、どの個人や集団にも責任を負わすことができないようなリスクは途方もない脅威となってしまうのである。例えば核兵器の脅威は、工業主義と軍事力が交錯するモダニティにおける顕著な制度的特性であるが、国家や軍事機関がいかなる統制を行ったとしてもその暴発を防ぐことはできない(防ぐことができるのはその使用者の愚鈍行為のみ)。核兵器の威力は研究の発展に伴いより強大なものとなり、地球上のほぼ全ての生物の生命を脅かすことができるようになる。だが、この核兵器が誤爆しないなどといった確実な安全性は担保されていない。誤爆が起こった際に、安全性の不確実さが証明されるのみだ。さらに誤爆が発生したとしても、その原因が人為的なものでないかぎりその責任を負わすことはできないし、人為的なものであったとしても当人自体が被害を受け責任の追及が困難である可能性が高い。では、上記のようなモダニティに生じている不可避かつ甚大なリスクに直面した際、人々はいかなる反応を示すのだろうか。この問いに対しては、ギデンズが下記のような4類型(16)を提示している。

1つ目は「実利的受容」だ。実用的受容はラッシュの主張を参考にした案であり、それは「生き残り」に傾倒することを示す様子を指している。つまりリスクから逃避し外界へ意識を向けるのはでなく、日常の諸事を一生懸命に消化していくという反応の形式だ。2つ目は「一貫したオプティミズム」だ。この反応は、目前のリスクから逃避し今までも大丈夫だったしこれからも大丈夫だとただ信じ続けることを指している。3つ目は「冷笑的ペシミズム」だ。この反応を示す人々は、差し迫る甚大なリスクが引き起こす不安感に社会全体が巻き込まれることを妥当であると解釈している。このことは、リスクに対し無関心であることと同値ではない。彼らは不安を心の片隅に抱えながらも、故意におどけた態度や厭世的な態度を醸しだすことで内面の緊張感が表出しないようにしているのである。最後の4つ目の反応が「徹底的な社会参加」だ。この反応を示す人々は、リスクが引き起こす衝撃を和らげるため、もしくはそのリスクの解消を試みるために自発的に立ち上がる。この戦闘的な姿勢が、社会運動と評されている。そしてギデンズはこの社会運動という行為について、「

…新たなに入ってくる専門的情報は、多くの場合、断片的なものか、あるいは互いに矛盾するものになるからである。個人のレヴェルで、意思決定をおこない、基本方針を案出していかなければならないのである。私生活中心主義、つまり、異議申立てという社会参加の忌避―オプティミズムやペシミズム、実利的受容という基本的な態度によって維持できる―は、多くの面で日々を「生き残る」ために役立つ。しかし、無関心や冷笑主義という態度を最もとりやすい人びとの側にさえ、さまざまなかたちの積極的社会参加がおそらくあちこちに生じていく。なぜなら、繰り返して言えば、モダニティがわれわれの生活にもたらす安心と危険の差し引き勘定には、もはや「別の人たち」は存在しない―完全に局外者でいることは誰にもできない―からである。モダニティに本来備わっている再帰性ゆえに、また、近代の国民国家の有するポリアーキー・システムには集合的組織化への機会が数多く存在しているゆえに、近代という時代条件は、多くの場合…積極行動主義を引き起こしていく。」(17)と述べ、その発生が不可避の状況になっていることを強調している。この社会運動こそが、モダニティの現象4)を表す具体的事象であり、またモダニティの特質の核心概念である。

政党機能の低下の要因を探る文脈にのせてギデンズの議論を要約すれば、3つのダイナミズムと4つの制度的特性を背景に生成されるモダニティは複数の現象を伴い、特にその中でもモダニティが内包するリスクへの適応反応としての社会参加(≒社会運動)が代表民主主主義を含む専門家組織の機能低下を促していると考えることができる。

第2節 ベックのリスク社会論:リスクとサブ政治

前節では、ギデンズの近代社会論を通じて社会運動の生成について考察してきた。本節では、ウルリッヒ・ベックの議論を通じて彼が提唱する「サブ政治」について見ていく。ベックは著書『危険社会』『再帰的近代化』の中で、①環境と生命に関わるもの②社会と人間の関係に関わるもという2種類のリスクを挙げている。

リスク①は、経済の発展と科学技術の発達に起因するものである。ベックは、「社会の変化とこれにらいする政治的コントロールの関係については、当初は産業社会の「分裂した市民」というモデルにしたがって捉えられた。この市民は、一方では多くの政治的意思形成の舞台で市民として民主主義的権利を主張し、他方で有権者としての労働と経済の分野で自分の私的利益を擁護する。この2種類の市民に対応して、政治=行政システムと技術=経済システムのそれぞれが発展分化していく。」(18)と述べ、「市民」象に「政治に参加する市民」と「経済活動にいそしむ市民(非政治的側面)」の2側面が存在することを主張する。この経済=技術活動は、人々の生活を豊かにする一方で、負の効果をももたらした。具体的な負の効果としては、環境及び食物汚染や人工生命の倫理問題などが挙げられる。

リスク②は、「個人化」と「政治の変質」の両者を示している。個人化とは、個々人が、社会的な生活世界における再生産単位となりつつある過程を指す。上述した技術=経済という側面が発展を繰り返すと、収入、教育、移動性、権利、知識、大衆消費などが上昇した。その結果、生活情況やライフスタイルの個人化と多様化が進行し、社会階級や社会階層のヒエラルキーモデルは裏側から破壊されつつある。個人を包んでいた保護枠がゆらぐということは、あらゆる行為の主体となり、自己の判断が引き起こした諸事項に対する一切の責任を負わなければならいという大きなリスクになることを意味する。政治的変質とは、非政治的とみなされていた技術=経済という側面の発達が上述した個人化と相まって民主的手続きを経ることなく政治化する問題のことである。ベックは、近代社会のリスクとしての政治的変質を踏まえて、政治概念の修正が必要であると主張した。こうした背景から生じたのが「サブ政治」概念だ。「サブ政治は、「下からの」社会形成を意味している。リスク認識において「知らない」ことが前提となり、リスクの判断が専門家の専有事項から開放され、一般市民もが議論の主体となるのである。本来ならば政治的表舞台における議論でその当否を検討すべき社会変革が、いわば非公式な場所で進行せざるをえなくなっているである。既存の代表制民主主義システム側から見れば、このサブ政治は、実行力の喪失と、政治の萎縮や過小評価に帰着する。サブ政治に向かう流れを受けて、実質的な技術化や工業化の過程にこれまで関与してこなかったグループ、つまり、市民や公衆、社会運動、専門家集団、現場で働く人びとなどが、社会協定を生み出すことにたいして発言する権利を持ち、そこに関与していく機会が増大している。勇敢な人びとが、事態の進展の中枢神経に入り込んで「山を動かす」機会さえ生まれている。したがって、政治化とは、中央集権統治方式の衰退を暗に意味している。言いかえれば、これまでずっと摩擦を免れてきた社会過程が、相反する目的を提示する人びとによる抵抗を受けて、頓挫することを意味しているのである。」(19)つまり、専門家によって進められてきた経済的・科学的営為が今や開かれた議論の対象となり議論の場は議会という既存の政治システムよって専有されないという政治形態がサブ政治の定義となる。

ギデンズの近代論が、近代がいかなる過程を経て生成されどのような現象を伴うのかを明らかにするというマクロな視点で全体象を描写することに重きが置いていたのに対し、ベックのリスク社会論は、ギデンズのモダニティ論でも触れられていた「リスク」という言葉に注目し、「近代社会=リスク社会」と捉えながら、リスク社会に対する人々の反応の解明を試みるものであった。両者の議論は一見すると異なる性質のものと思える。だが両者の主張の根源的方向性は、社会の理念的・構造的要求によって市民の直接的政治参加が盛んになっているという帰結に集約されている。この流れに第1章でみてきた「カルテル化」という政党内部の要因が相俟って、日本の政党は形骸化は進むばかりである。

こうした状況を踏まえて、近年熟議民主主義理論(市民の直接的政治参加の方法に関する規範理論)を行政領域に接合することで、市民が直接政治的決定ができるようにする試みが検討されている。ハーバーマスの議論でいうところの「民主主義の複線化」の実体化である。民主主義の複線化が意味するのは従来の代議制民主主義に加えて市民の直接的な政治参加(熟議民主主義)をもう1つの意思集約回路として設置するというものである。機能不全を起こしている政党自体の回復を考察するのではなく、むしろ新しい意思集約及び決定の回路を構築する方向へ政治はシフトした。しかし政党は現代政治の中心的アクターであり、その存在は無視できない。したがって第3章以降では政党の機能が回復するような熟議民主主義と政党の接合を考えていく。次章では、まず規範論としての熟議民主主義理論の概要とその理論がどのような社会的要請を伴って発展してきたのかを検討していく。

(脚注)

(9)濱嶋朗、竹内郁郎、石川晃弘編『社会学小辞典』有斐閣、2005年、129頁。

(10)田中拓道「福祉国家と社会運動」田村哲樹、堀江孝司編『模索する政治―代表制民主主義と福祉国家の行方』ナカニシヤ出版、2011年、6-17頁。

(11)A.ギデンズ『近代とはいかなる時代か?』而立書房、1997年、32頁-33頁。

(12)A.ギデンズ、前掲書、35頁。

(13)萩原優騎「アンソニー・ギデンズの「再帰性」概念について」『社会科学ジャーナル』66号、2008年、6頁。

(14)A.ギデンズ、前掲書、55頁。

(15)A.ギデンズ、前掲書、80頁、図1。

(16)A.ギデンズ前掲書、168頁-171頁。

(17)A.ギデンズ、前掲書、170-171頁。

(18)U.ベック『危険社会』法政大学出版局、1998年、377頁。

(19)A.ギデンズ、U.ベック、S.ラッシュ『再帰的近代化』而立書房、1997年、47頁。

第3章 規範理論としての熟議民主主義―概要及び発展の理由

本章では市民の直接的政治参加の方法論として発達した熟議民主主義を規範理論として考察する。具体的に言えば、ジェームス・ボーマンの主張に基づいて熟議民主主義を手続き主義的側面と過程論的側面に分割して各々について検討した後、現代社会において熟議民主主義が必要とされる根拠を規範的側面と理論的側面に分割して述べていくこととする。

第1節 熟議民主主義理論の手続き主義的側面―ハーバーマスの社会理論と政治理論

手続き主義的側面は、熟議がいかなる場合に民主主義的であるか(または非民主主義的であるか)を理解するために役立つという点において重要である。熟議という民主主義の形式は、発話交換の結果としてコンセンサスを形成することにその本質がある。だが発話の主体は同質的な存在ではないため、熟議を行う際のルール設定が必要になる(例えばコーエンは、「理想的熟議手続の条件」として、①自由、②理由づけreasoned、③平等、④コンセンサスを挙げている(20))。そこで本節では、熟議民主主義の手続き

主義的側面の基礎を築いたと言われるハーバーマスの理論を、彼の研究を体系的にまとめながら考察していく。

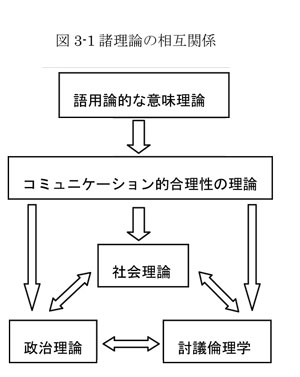

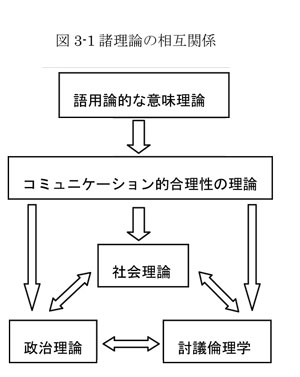

ハーバーマスは、現代社会が直面している様々な難問への解答を試みてきた。だが彼の議論はテーマ(理論)ごとに1つの著書にまとめられているわけではない。さらに彼の理論は複雑で広範囲に及んでおり、また中心概念を端的に表現する著述様式でもない。各理論は相互に影響を与えている。語用論的な意味理論はコミュニケーション的合理性の理論と合わさって彼の社会理論と倫理理論と政治理論を導く理念を与え、残り3つ理論も相互に関係を持つ。この関係性を可視化すると上図(21)のようになる。本章はJ.G.フィンリースンの著書『ハーバーマス(2007)』を中心に据えて、ハーバーマスの研究を語用論的な意味理論→コミュニケーション的合理性の理論→討議倫理学→社会理論及び政治理論の順で追いかけ、熟議民主主義の手続き主義的側面を露わにする。

まずは彼の研究体系の根幹部分に鎮座する「語用論的な意味理論」から検討を始めたい。ハーバーマスは社会哲学を作り出す新しい手法を考案したと主張する。その方法は言語論的転回と呼ばれるもので、言語使用の分析を出発点にして行為を調整する合理的な基礎を発話行為のうちにおく方法への転換のことを指す。またこの言語論的転回は同様に語用論的転回でもある。語用論的な意味理解とは、従来の言葉の捉えられ方である命題的意味理解(文の意味とはその真理条件のうちにあり、ある文の意味を理解するとは、その文を真または偽にするものが何であるかを知ることであるとする解釈)とは異なり、言語が何を何をおこなうかに焦点をあてる解釈である。つまり、対話者たちが一つの理解を共有できるようにし、相互主観的なコンセンサスをつくりだすことが言語の持つ意味であるとするのである。

またこの語用論的意味理解をコミュニケーション的行為にまで敷衍すると、コミュニケーション的行為の意味は、そのコミュニケーション行為が対話者たちの間に一つの共有された相互主観的なコンセンサス―それが対話者たちのそれに続く行為の基礎となる―をつくりあげる仕方のうちにあると言うことができる。ところでコミュニケーション的行為はどのような条件下で成立するのだろうか。ハーバーマスは成立に必要な条件を「妥当性要求」と呼ぶ。その構成要素は①真理についての妥当性要求(事実の主張:自らの発言が真理であるというしかるべき理由を提示できると主張)②正しさについての妥当性要求(なすべきことの要請:自らの発言が規範的に正しい然るべき理由を提示できると主張)③誠実さについての妥当性要求(嘘偽りのない告白:主観的気持を誠実に打ち明けている然るべき理由を提示できると主張)以下の3つであり、どれか1つが適用されればコミュニケーション的行為の成功となる。

ハーバーマスによれば、コミュニケーション行為がうまくいかず妥当性要求が聞き手によって退けられる場合、行為の状況は討議の状況へと移行する。つまり、対話者たちの間に一つの共有された相互主観的なコンセンサスを生成できなかった後の発話の交換は討議と呼ばれる概念で表現されるのである。討議は、①討議とは言語とか談話などと同じ意味の語ではなく合理的に動機づけられたコンセンサスに到達することを目標とする言語活動の反省的形式を表す語術である②討議とは日常生活という織物のうちに編み込まれている論証や正当化の普及の営みのことを指している③妥当性要求には3つのタイプ(真理・正しさ・誠実さ)があるので、討議にもそれに対応する3つのタイプ―理論的・道徳的・美的―がある④討議とはきわめて複雑かつ統制のとれた営みであり何でもありの言い争いではなく討議のルールが存在する、という4つの特徴を持つ。そして特徴の4つ目に含まれる「討議のルール」は、①語り行為する能力をもつすべての人が討議に参加することを許されるということ②誰もがどんな主張をも問題視することを許されるということ・誰もがどんな主張をも討議にもちだすことを許されるということ・誰もがみずからの意見や欲求や要求を表現することが許されるということ③いかなる話し手も内的外的な強制によって上の1と2とにおいて定められた権利を行使することを妨げられないということ、の3点から構成されている。

ハーバーマスの語用論的な意味理論と社会及び道徳の理論のコネクションとなるのが、コミュニケーション的行為と討議という概念であり、彼の円熟期の研究においては、これらの概念構築に集中的に意識が向けられた。さらにこの討議の概念は、道徳理論を構築する際にも適用され、「討議倫理学」という形でその後の研究に登場することになる。

そこで次に、道徳の討議理論と道徳的討議という考えに焦点をあてる。ハーバーマスの道徳理論は、道徳的発言の意味に関する語用論的な理論となっている。だがこの意味論は彼の主張の副次的なものにすぎない。彼の主要な問題意識は、道徳の基本的な原理がどのようなものであり、人々はどのようにして妥当な道徳規範を確立するのかを解明することにあるのだ。では討議倫理はどのような原理を包含するのか。原理は2つ存在する。1つ目は討議原理(D:Diskurs)である。「その影響をこうむるかもしれないすべての人が合理的な討議の参加者として合意できるような行為規範のみが妥当である」(22)と定める原理であり、これを端的に表現すれば「どのような行為規範pに関しても、pが妥当であれば、pはその影響をこうむるかもしれないすべての人が合理的な討議の参加者として合意できる」ということになる。またこの原理は、規範一般の妥当性の原理と考えることができ、討議の手続きを表現するものとされている。2つ目の原理は道徳原理(U:Universalisierung)だ。「ある規範に全体としてしたがうことが各個人の利害と価値づけにとってもつ予見可能な結果と副次的な効果が、その影響をこうむる全ての人によって、みずから進んで共同で受け容れられうる場合に、そしてその場合にのみその規範は妥当である」(23)とする原理であり、討議においてコンセンサスに達しうることが道徳規範の妥当性の必要十分条件であることを示している。原理の中身を検討すれば、規範の候補がその参加者たちの視点からしても歓迎できるかどうかを知るために、道徳的討議はその規範の候補によって潜在的に影響をこうむるかもしれないほかのすべての人の立場に身を置くよう参加者たちに要求する性質をもっていることが明らかになるだろう。したがって、上述したハーバーマスの問題意識に対して、近代社会では妥当な道徳規範は行為者間の対立を解決し供給される規範のストックに新たな補給をすることと彼が結論づけていることも容易に理解できる。

ところで、ここで忘れてはならないのが、語用論的な意味理論及びコミュニケーション的合理性の理論がハーバーマスの最終目的ではなく、それらの理論を用いた現代社会の秩序形成に研究の主眼が置かれていたことである。彼が言語論やコミュニケーション的行為論を研究していたことは、彼の知的営みの貢献を人間科学の領域において見出すことにつながりかねない。しかしあくまでこれらの理論が彼の社会理論の一部を構成しているだけにすぎないことを確認してその社会理論及び政治理論全体を俯瞰すると、現代政治の重要テーマである熟議民主主義理論の基礎となる壮大な研究であったことが理解できる。

上述したような語用論的な意味理論とコミュニケーション的行為に関する理論及びそこから派生する討議倫理学という分析枠組みを用いて、ハーバーマスはどのような社会問題の解決を試みようとしたのか。彼の問題意識の根底には、常に「社会秩序がどのようにして可能になるか」という基本的で壮大な問題意識があったとされている。つまり彼の社会理論は、①コミュニケーション的行為という新しい論証手法の確立②社会とはどんな姿でそこにどのような問題が発生しておりどんな解決策を処方することができるのか、という2部構成となっており、手段と目的の両者に対する研究が行われていると解釈することができる。ではハーバーマスは②の部分に対してどのような解釈を提示しているのか。

彼の社会の捉え方を社会存在論という観点から見てみると、社会は「生活世界」と「システム」によって構成される。生活世界とは、われわれがほかの人々と分かちあっている日常的な世界を表す概念である。具体的には、家族と世帯、文化、組織化された政党の外にある政治的生活、マスメディア、自発的な組織体などが挙げられる。統制を受けていないこれらの社会生活の領域(生活世界)は、共有された意味と理解の宝庫であり、コミュニケーション的行為の故郷となる。システムとは、道具的行為がいわば沈殿してできる構造物と道具的行為によって確立される行動パターンを指す概念である。このシステム概念は、貨幣と権力という2つのサブシステムに分けることができる。貨幣と権力というサブシステムは、社会生活の表面に深い水路を切り開き、その結果として行為者たちは、あらかじめ確立された道具的な行動パターンに自然に組み入れられることになる。システムのうちにいる人々の行為が差し向けられる究極目標のほとんどはあらかじめ設定されており、彼らによって選択されるわけではない。会社で働くという行為が例として挙げられるだろう(ただし自営業は除く)。この2つの領域が相互に影響を及ぼしながら社会は成立するとハーバーマスは述べているのだ。また彼は前者の存在を後者より肯定的に捉える一方で、複雑化する社会においては社会的統合の負担が重すぎるため、システム的統合が果たす役目を軽視はできないとする。例えば、学校というシステムは子どもを画一的にしつけ、子どもたちをシステム内に統合していく。だが子どもを学校に通わせず生活世界の中でしつけを行うことは非常に困難である。なぜなら、社会の成熟化・複雑化に伴い、子どもに教えるべき事柄が増加し、また両親が会社というシステムで賃金を稼ぐことが一般的になったため、前近代社会のように子どもの教育を共同体単位で複合的に行うことができなくなったからだ。こうしてシステム的統合が過剰に進展した現代社会においては、生活世界がシステムの植民地となってしまった。この植民地化は、①共有された意味と相互理解の減少(アノミー)②社会的なきずなの腐食(崩壊)③人びとの無力感と帰属意識の欠乏感の増大(疎外)④その結果として生じる、みずからの行為と社会現象に対して責任をとろうとしない傾向(退廃)⑤社会秩序の不安定化と瓦解(社会不安)、という5つの病理現象として確認できる。この生活世界の植民地化こそがハーバーマスの指摘する現代社会の諸問題の根源なのだ。この問題の根底部分に対する解決策としてまず処方されたのが、前節で述べた討議倫理(道徳の討議理論)という手法であった。討議倫理に即して人々が道徳規範を生み出していくことで、生活世界がその存在を回復していくというのが彼の主張だったのである。

この曖昧な社会理論をより具体的にしたのが、以下で述べるハーバーマスの政治理論だ。彼は政治を非正規の領域と正規の領域から成る二重構造を持つ概念として捉えていた。非正規の政治領域は、コミュニケーションと討議の内発的で、「混沌とした」、「無秩序な」源泉ネットワークから成る。ボランティア組織、政治結社、メディアなどが非公式の領域の実例だ。これに対して正規の領域は、決定をくだすことをもっぱらめざすような、コミュンケーションと討議の制度化された活動領域にかかわる。議会、内閣、議員団、政党などがその顕著な例である。ハーバーマスによる政治の描写によれば、政治がうまく機能するのは、その意思決定的な制度が市民社会から多くの意見を汲み取る経路をそなえ、世論がその政策と法に影響を与えることができる場合に限られる。したがって、非正規領域内での活発なコミュニケーション的行為の必要性に加え、非正規領域と正規領域間における活発なコミュニケーションが必要となってくるのである。政治的討議においては、手続に対する要求の点で厳しい道徳的討議がまず試みられ、それが失敗すると、おおむね合理的でコンセンサスが得られるような解決に到達する。以上の政治理論の展開により、ハーバーマスは熟議民主主義理論の手続き主義的側面の祖と呼ばれるようになった。

第2節 熟議民主主義理論の過程論的側面―選好の変容に関する議論

熟議民主主義の手続き主義的側面について検討した前節に続けて、本節では過程論的側面について検討する。過程論的側面とは、熟議の過程における個人の選好変容に関する側面である。至極端的にまとめれば、理性を持つ人間が熟議に参加することで最終的に個人の選好が変化して個々人関にコンセンサスを生じさせることが可能となるという、熟議民主主義理論の本体をなす側面である。だが、いかにして人々は選好を変容させてコンセンサスに到達することができるのかという点に関しては議論の余地が残っており、盛んに研究が行われている。本節では田村哲樹の著書『熟議の理由(2004)』を中心にすえて、闘技民主主義などからの反論も受容した近年の研究の動向をたどり、コンセンサスがいかにして成立するのか検討していく。

まず出発点として、一般的に熟議民主主義者が予定する合意形成はどのようなものなのかを確認する。彼らはまず、熟議が「理性」のはたらきによって成功をおさめることができると考えた。個人はコンセンサスを目指すにあたって自己の選好に固執することはなく当初の選好が他者の観点を考慮に入れるように変更する、つまり諸個人が自己利益の追及を抑制ないし断念して何らかの共通善を志向するようになるのである。この熟議民主主義者の考え方は、投票などを特徴とする選好の集計論が当該個人の自由意思を優先するのに対し、選好の内容について一種の価値判断を優先する立場をとっており、選好介入主義の必要性を認めている。この価値判断を基調とする熟議過程の解釈は諸個人の理性が熟議をより優れた合意に昇華していくという考え方に基づいており、ボーマンの言うように、誰もが受け入れることができる理由によって自らの決定や意見を正当化することを強いるのが熟議過程であると言える。

上記のような熟議民主主義者による過程論的側面の一般的解釈に対しては、反論が出ており、その反論を踏まえた上で解釈の再構成が行われている。その反論とは熟議における「情念」概念と「利益」概念の欠損を指摘する立場によるものを指す。

「情念」の導入を主張する立場は、個々人の世界観の違いを熟議に反映させるべきであるとする。アイリス・ヤングは熟議が脱情念化され身体化された発話を特権化している点を問題視し、発話の核心を「論証」に見るコミュニケーション様式が社会的に構築された不平等(例:性や人種)を前提としている点で熟議が「排除の含意」を帯びてしまうと主張した。この主張に従って彼女は「論証argument」に「挨拶greeting」「レトリック」「物語りstorytelling」という3つのコミュニケーション形式を追加することを提案する。だがジョン・ドライゼックは論証以外のコミュニケーション様式も「排除の含意」を持つとしてヤングの提案に反論した。その理由は、ヤングが提案した論証を含む3つのコミュニケーション様式を①強制(の脅威)の有無②個別的なるものを一般的なものに接続する可能性の有無という2基準でテストした結果、論証以外の3つのコミュニケーション形式については2基準をクリアしない場合があるというものだった。こうしてドライゼックは論証(理性のはたらき)が熟議の中心を担うとの解釈への反論を退けたのである。もっとも彼は情念の存在を退けたわけでも、論証の絶対性を主張したわけでもない。例えば公民権運動時のキング牧師のレトリック効用の高さを賞賛しているし、論証も場合によっては上記の2基準に抵触することがあるとする。ただし、論証だけが論証自体の失敗を「明るみに出すことができる」という点で、他の3つのコミュニケーション様式より優位に立つとしたのだ。彼は論証以外の3つのコミュニケーション行為に一定の機能を見出した上で、理性の重要性を再確認したと言った方がいいだろう。

熟議に「利益」の導入を主張する立場も存在する。利益概念を熟議に入れることで、不誠実な行動が熟議を無効化する可能性や政治の公的性格を把握できなくなることなどが懸念されているが、以下のような反論が提起されている。まず前者についてだが、ゲリー・マッキーは熟議「繰り返しの相互行為」という特性に注目し、不誠実な行動が遂行されることの困難さを主張する。つまり、一回限りの相互行為では虚偽の行動をとってもその真偽は確認することができないので成立可能性が高まるが、繰り返しの相互行為では討論の場で当該アクターが一貫して正確で貴重な情報を提供しているかどうかについての評判によって信頼性が形成されるため不誠実な行動の遂行は困難になるというのである。後者の政治の公的性格については、ナンシー・フレイザーによって、何を公共的関心とみなし逆に何を私的なものとみなすかという判断基準が元々曖昧であるという反論がなされている。さらにヤン・エルスターによれば、個人が熟議に参加する際には無意識的に自己利益の確保とが行われているという。彼は自己利益追及は純粋な自己利益志向ではないアクターの存在にすら寄生していると結論づけている。したがって、過程論的側面においては利益概念の導入はある種「不可避」なものとして考えられる。

熟議民主主主義の過程論的側面の解釈論における変遷を見てくると、弁証法的に相反する要素を取り込みながら変化してきたことがわかる。元々の一般解釈が熟議において中心的に機能する概念が「理性」であると定義付けていたのに対し、近年の研究では「情念」及び「利益」の導入も条件付きであれ肯定しようとしているのだ。熟議における選好の変容とコンセンサスの形成が熟議民主主義の根幹をなしていることは一貫して変わらない。そしてこの概念こそが、熟議民主主義理論を他の民主主義理論と差異化する決定的な特徴なのである。

本章の1節と2節では熟議民主主義理論の概要を検討してきた。ではなぜ従来の選好の集計論型(例:投票行動などを伴う多数決型の意思決定モデル)の民主主義理論とは全く異なる民主主義理論が発展してきたのだろうか。次節ではこの点について考察していく。

第3節 熟議民主主義理論発展の背景―社会的要請

本節も前節に引き続き田村哲樹の著書『熟議の理由(2004)』の議論を参考にする。田村によれば、熟議民主主義が必要とされる理由は、①現代社会における望ましい政治象は何かという規範的問題②集合的意思決定に関する理論的問題解決の問題の2点が挙げられるという。

まずは規範的問題について検討する。熟議民主主義理論の出発点は、セオドア・ロウィの「利益集団自由主義」批判から始まったと言える。政治を自己利益の追及・達成と見る政治現象は社会で生活する他者の存在を無視する点で政治の「私化」にほかならないと、従来の自己利益中心政治を痛烈に批判したのだ。こうした批判は、公的なもの―各自の私的な利益の追及ではなく集合的な問題・目標・理想・行動のこと―を実現する新たな民主主義理論を必要とした。こうした社会的要請を受けて、誕生したのが熟議民主主義なのである。従来とまったく異なるプロセスを用いたコンセンサス形成の手段として模索された当該民主主義様式は、利益ではなく、個人が持つ理性という特性に注目した理論だったのである。ではなぜ理性が中心概念として捉えられたのか。それは「共通善」を創り上げることがこの理論の大きな目的の1つだからである。選好の集計論型の民主主義を否定することで始まった熟議民主主義理論は、いかなる個人の意思も排除するべきではないと考える。したがって個人が有する多元的な価値をどれも排除することなく共通善を創り上げることを目的としている。この共通善を創り上げるためには、すべての価値を融合し、1つにまとめなければならない。そこで登場するのが熟議であり、みなが自己利益だけを保持しないで他者の存在を意識させるために必要とされたのが理性だった。熟議民主主義が発達した規範的な理由を理解するには、「自己利益中心政治への反発」という精神を忘れることができない。

理論的問題についてはマンサー・オルソンの議論が中心になる。オルソンは、ロウィと同様に自己利益中心政治を批判した。だがオルソンの批判はロウィとは異なる観点に立つものであり、個人=ミクロレベルの合理性と集団=マクロレベルの合理性を一致させることができないという点で自己利益中心政治を批判していた。そこでミクロ-マクロの媒介を解決することを期待されたのが熟議民主主義理論である。熟議民主主義理論は、その過程論的側面において個人に選好を変容させるという特性をもつことが当該問題を解決できると考えられた。したがって熟議民主主義理論は、自己利益中心政治が包含する、一部の人間が利益を掌握していたという規範的な問題に加え、社会的排除をなくすための技術欠如という理論的な問題をも解決ができる理論として社会的に大きな期待と要請を受けて誕生した民主主義理論の一類型だったと言うことができる。

(脚注)

(20)田村哲樹『熟議の理由』勁草書房、2008年、33頁、脚注。

(21)J.G.フィンリースン『ハーバーマス』岩波書店、2007年、9頁、図5。

(22)J.ハーバーマス『事実性と妥当性〈上〉』未来社、2002年、136頁。

(23)J.ハーバーマス『他者の受容』法政大学出版局、2004年、55頁。

第4章 熟議民主主義理論の制度化の実態―日本における行政領域との接合

上記のように社会的要請を受けて発展した熟議民主主義理論は、実際の政治の場では第1章と2章で述べた政党機能低下に付随する政治不安への対応策として行政面との接合という形で制度化が進められている。だが熟議民主主義理論の行政面との接合は政党の機能不全にさらなる拍車をかけることになる。本章では日本における制度化の事例をまとめ、その上で制度化が政党にもたらす負の側面を明らかにし第5章で政党と熟議民主主義の接合という提案をする際の下準備をしたい。以下で述べる諸制度は、熟議民主主義理論を反映したものであるから、第3章でまとめた理論の概要を反映していることは自明である。この点に関して篠原一は、「第一に、討議(24)、とくに市民社会での討議に最大の価値をおくものであるから、運営は…「討議倫理」にもとづくものでなければならない。つまり…正確な情報が与えられるだけでなく、異なる立場にたつ人の意見と情報も公平に提供されるよう配慮しなければならない。第二に、討議を効果的に行うようにするためには小規模なグループでなければならず…構成も固定せず、流動的であることがのぞましい。第三に、討議をすることによって自分の意見を変えることは望ましいことであり、頭数をかぞえるためだけの議論になってはならない。」(25)と述べている。

第1節 事例紹介

まずは、海外で発達した後で日本に輸出された制度として、コンセンサス会議Consensus

Conference(CC)と討議制意見調査Democrative Poll(DP)という2つの事例を取り上げる。

コンセンサス会議Consensus Conference(以下CCと表記)は科学技術に関する市民討議のことだ。当該制度は1987年にデンマークで始まり、その後イギリスやニュージーランドでも取り入れられた世界で広く普及した制度となった。デンマークの事例をもとに、コンセンサス会議の概要をまとめておく。デンマークのCCはデンマーク技術庁という省庁によって運営されている。CCは年二回、約六ヶ月の準備機関を経て開催され、熟議は週末に集中的に実施される。1995年以降は国民台帳から2000人を無作為に抽出し、案内状を受けた市民自身が参加の可否を決定できる(実際に参加表明をするのは150-200名程度)。こうして参加が決まった市民たちは「市民パネル」と呼ばれる。会議に際しては市民パネルが一班15名程度に分かれ、一班につき6-8名の専門家が配置される(専門家の選任も市民パネルが決定)。こうして構成された班ごとに熟議を行い、市民パネルは報告書を作成する。扱ってきた議題は、遺伝子操作技術や危険物製造、交通情報、環境問題などに関するものが多い(26)。日本のCCの事例としては、東京電気大学教授の若松征男らの提唱で発足した「遺伝子組み換え農作物を考えるコンセンサス会議(27)」(2000年)や「高度情報社会を考える市民会議」(1999年)などが挙げられる。

討議制意見調査Democrative Poll(以下DPと表記)は、ランダムに選ばれた参加者が特定のテーマについて少数のグループを構成して討議を繰り返し、その後個人の選好が変容したかどうかを調べるという制度である。当該制度はジェイムズ・フィシュキンの指導下で1994年にイギリスで初めて行われた。このイギリスの事例を用いてDPの概要をまとめる。まず参加者の選定についてだが、サンプリングの対象はランダムに選ばれた40の選挙区の40の投票区に絞られた。定められた設問について面接を行う基礎調査には該当者の74%が参加に応じ、さらにその中の35%が本調査に応じた。熟議期間は週末の3日間に集中している。熟議の方法としては、参加したメンバーを少人数のグループに分けて小規模単位で議論を重ね、最後に全体会議を行い、ここで基礎調査と同じ質問をするという形式がとられた。専門家と議論を交わす機会も用意された。日本では、フィシュキンを研究アドバイザーに迎えて慶應DP研究センターが制度化の発展を目指している。当該研究センターは、2010年に慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスを会場として、藤沢市の現状と今後を課題とするDPを実施する(28)など、精力的に活動を続けている。

ここまでCCとDPについて簡単に概要をまとめてきたが、この両者の間には明確な差異が存在する。専門家選定に関して言えば、前者が参加者にイニシアティブがあるのに対し、後者ではあらかじめ専門家が用意されている。熟議の目指す結果についても、前者が政策決定に対し何らかの意思表示を目指すのに対し、後者は市民社会に熟議を根付かせ市民に政治的な合意を生み出すことを目標としている点で異なる。例えば前者は最終的に行政に対する報告書を提出するし(ただし拘束力はない)、後者は熟議が参加者の間でしか共有されないことを防ぐためにテレビや新聞などのメディアによる公開を行なっている。

この2つの制度の他にも計画細胞や市民陪審制度、参加型予算と呼ばれる諸制度(29)が海外で発達しているものの、日本において積極的な推進は確認されていないし、コンセンサス会議に酷似した制度であるため、詳述は省きたい。

次に、日本が積極的に推進した独自の制度を検証する。原子力政策に関する市民参加制度は、コンセンサス会議Consensus

Conference(CC)に似た様式を持つ「円卓会議」として構成された。円卓会議は「もんじゅ事故」のわずか3か月後の1996年3月にはじまった。原子力に関する最高機関である原子力委員会が主催し、事務局には科学技術庁が選ばれ(のち三菱総研に委託される)司会進行役として選ばれた「デモレーター」が議題選定や提言のとりまとめにあたった。熟議への参加者は、事務局によって選出された原子力の専門家や反原発運動に関わる学者や団体メンバー、著名な評論家などによって構成される10人程度のグループだ。参加者の中には公募した一般市民も数名含まれた。政府にとっても手探りの運営であった円卓会議は、試行錯誤を重ねつつ会議は1999年まで続いた。この円卓会議は「合意」形成にその主要目的があったにもかかわらず、推進派・反対派の対立はむしろ明瞭になったとも言える。そのため96年度円卓会議終了後の「提言」は、実質的に「さらなる合意形成の場が必要」というメタ・コンセンサスを示すにとどまった。この状況を受けて、97-99年の「新円卓会議」は「有効な議論」を重視して専門家中心のものとなった。つまり新円卓会議の最終提言は国民的合意の所在が不明瞭なまま規定路線を追認される結果に終わってしまったのである(30)。たしかに当該制度に対しては「制度設計が未熟である」とか「熟議民主主義の趣旨を反映していない」といった様々な批判も存在するし、結果として「市民参加」という根源的目的が達成されていないかもしれない。だが次節で述べるような諸制度が海外から入ってくる前に発達した独自の制度である点や日本政治において市民参加の概念が希薄であった時代に試行された点を考慮すれば、そのプロセスは政党機能低下による政治不安に対する処方箋として熟議民主主義理論を行政領域と接合するという積極的な取り組みと言えるだろう。

第2節 行政領域との接合がもたらす負の側面

以上行政領域と熟議民主主義理論の接合事例を紹介してきたが、こうした事例は①熟議議題が限定されるという問題②開催決定を市民側から行政側にはたらきかけることが困難であるという問題③熟議の結果が政策議論の場に反映されにくいという問題④政党の政策議論と熟議の二次元意思決定モデル内での均衡に関する問題といった問題点を包含している。前者2つは行政と接合することで生ずる問題であり、後者2つは政党システムを政治の中枢に据えながらも意思集約ルートを別途新設したことによる弊害だ。本節ではこのような問題点に検討を加え、政党と熟民主主義理論を接合することが解決の鍵を握っていることを示したい。

議題が限定されるという問題は、熟議が特定領域にしか浸透せず一般市民の政治参加という意義を条件付きでしか達成できないことを意味する。DPもCCも運営が特定の行政機関に委ねられるため管轄省庁をまたいだ議題を扱うことが難しい。そのため中央官庁が網羅する分野に属する政治的問題のみが熟議の対象となる。この問題点は熟議の開催を市民側から促すことの困難さにも関連する。前節で取り上げた事例では熟議の議事運営は行政機関が管轄するが、行政(政府)には全国各地から熟議の要望が大量寄せられるであろうし、また要望の種類としても市民会議の特性にそぐわないものも含まれると予想され、その全てへ対応は困難である。したがって行政(政府)側は、問題意識や重要性について自ら設けた基準に従ってその選定をすることになる。すると必然的に世論やマスコミによって騒がれるているメジャーな論点に議題が偏ることになる。だがこのような議題の選定方法は、第2章で述べた市民社会における価値とリスクの多様化という現代社会の特徴に対する適切な解決策になっていない。多様化への対応策として市民社会側からの直接的な政治参加が活性化しているにもかかわらず、行政という制度政治側が主導権を握る熟議の様式は、現代社会で盛んになりつつあるサブ政治を制度化する手段としては承認できないだろう。

また熟議の結果が政策議論の場に反映されづらいという問題点もある。政党議員側では、専門家への不信感から熟議の結果に信頼性を認め、党内の論議用資料素としての使用を求める声も強くなっている。だが政党・熟議の二元体制内で両者の間に大きな壁がある現行制度では、情報の浸透はなかなか難しい。例えばDPは、熟議による市民の合意形成を中心課題として設定しているため熟議の結果を政策の場まで持ち込まない。またCCの最終報告書に拘束力はなく、行政官庁主導でプログラムが進行することにより、国会審議の中心となる各政党が熟議の全貌を捉え一般市民の意思を集約することも困難になっている。現時点の制度化レベルでは熟議自体に重点が置かれすぎており、熟議の結果を制度政治に活かすという一番重要な目的が軽視されすぎている。つまり手段の目的化現象が起こっているのである。

また政党・熟議の二元論体制という現行制度に関して言えば、両者間で情報浸透が困難な現状において、両者の意思決定レベルにおける力関係をどう制定するのかという問題も存在する。熟議における一般市民の政治的合意は現代社会の要請を受けて重要性を増しており、今後の規模の拡大や政策決定への介入レベル向上は自明である。だが現代日本政治において、政党は依然として政治システムの中枢を担っており、政党に所属する政治家の議論の結果が政策決定の根本部分を構成しているとは周知の事実である。ここでこの両者の意思決定がいかなる均衡状態を創り上げるかが問題となる。ある議題に対する両者の結論が一致すればよいが、両者間の結論に差異が生じた場合には、そのどちらを公式見解とするのかが問題となる。市民の直接的政治参加の産物である合意か、市民による投票のである政党の決定か、その両者をとるかという問題である。この問題は、熟議民主主義と集計論型民主主義のどちらを選択するかという争点にも置き換えられる。たしかに筆者は本稿第3章第3節において、熟議民主主義理論が集計型民主主義(自己利益中心型政治)の欠点を補うという社会的要請を受けて誕生した理論であると述べた。だが第3章第3節では、熟議民主主義理論の欠点についての考察は行なっていない。その両者のどちらが優れているかという議論に結論を見出すのは非常に困難である。熟議民主主義の発展に価値を見出したとしても、それがただちに集計論型民主主義を排斥することを意味するわけではない。目指すべき到達点はその両者の統合であると筆者は主張したい。両者の統合とは政党と熟議民主主義論の接合を意味しており、その接合こそが既述した他の3つの問題点への解決にもつながる。熟議議題が限定されるという問題は、取り扱う業務内容ごとに分割された行政官庁ではなく、あらゆる政治的問題への対応を行う政党が議事運営を主導することで解決に向かう。また政党が熟議を主催する立場となれば、熟議開催等に関して市民側に決定権限が移譲することになるだろう。というのは、政党は選挙で生き延びるためにも有権者の意向を無視することはできないし、政党が有権者の望む政策方針を選択することが正の相関を持つと考えるはずだからである。さらに、政党の枠組みの中で熟議が行われることになれば、必然的に議員が熟議における市民の意思を吸収することができるのみならず、同じ政党内での議員間の意見対立も収束し、 議員と熟議参加市民を含めて党内がまとまった上で合意を生み出すことができるだろう。

上述したような理由から、筆者は政党と熟議民主主義理論を接合することが、政党機能を回復させるためにも熟議民主主義理論を活かすためにも必要になると考える。当該主張が本稿の主目的であり、その方法を提案することが最終目標となる。したがって次章では、この政党と熟議民主主義はいかなる方法で接合することが可能となるのかを考察していく。

(脚注)

(24)討議という単語はdeliberationの訳語だが、当該語彙は熟議とも訳出可能であり、本稿において両者は同じ意味も有する言葉として使用する。

(25)篠原一『市民の政治学』岩波新書、2004年、158-159頁。

(26)篠原一、前掲書、170-172頁。

(27)詳細は社団法人農林水産先端技術産業振興センターが2001年に公開した報告書にまとめてある。

(28)慶應義塾大学DPセンター(http://keiodp.sfc.keio.ac.jp/、アクセス日:2011年12月29日)

(29)石井宏典「熟議政策類型論の試み」『人文社会学研究』第23号、2011年、5頁。

(30)尾内隆之「日本における「熟議=参加デモクラシー」の萌芽」小川有美編『ポスト代表制の比較政治―熟議と参加のデモクラシー―』早稲田大学出版部、2007年、83-87頁。

第5章 政党と熟議民主主義の接合方法の模索

以下では政党機能の回復を熟議民主主義理論との結合という手法を用いて達成することを目標に、その手段を提示していく。本稿では前章までにおいて、新しい社会理論とサブ政治の台頭による政党機能低下が引き起こす政治不安への対応策として熟議民主主義理論機能行政領域の接合が試行されてきたことをまとめ、またそれが政党機能の低下に拍車をかけていることを指摘してきた。ここで注意が必要なのは、政治学の政党論の分野では、新しい社会理論とサブ政治の台頭による政党の様相の変貌を考察する議論も発達しているということだ。政党境界変容論などが議論されたが、その直接的な効果が乏しかったために、実際の政治の現場では熟議民主主義論と行政領域の接合が盛んになったという点を確認しておく必要がある。したがって、まず第1節では小野耕二『転換期の政治変容(2000)』を参照しながらハーバート・キッチェルトとクラウス・オッフェの政党論を確認することで、政党と市民の直接的政治参加(社会運動及びサブ政治)の接合がいかなる問題点を包含し現実政治の改善策となり得なかったのかを考察する。この考察によって、政党と市民の直接的政治参加(社会運動及びサブ政治)の直の接合が困難であり、熟議民主主義理論を緩衝材として制度化させることが必要であることを再度強調したい。その上で、第二節では政党と熟議民主主義理論の接合試案を提示し、第三節でその問題点と今後の展望を示すこととする。

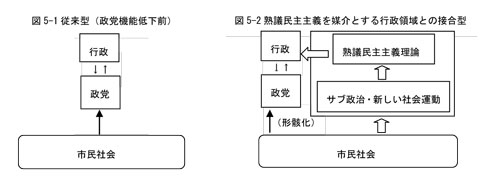

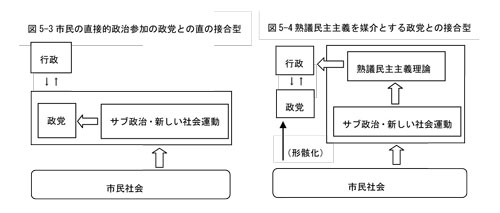

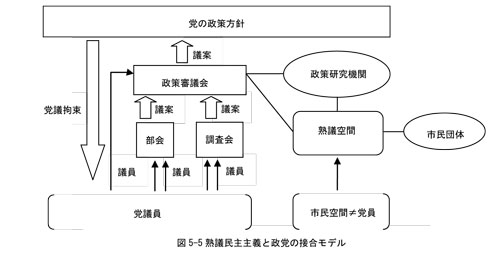

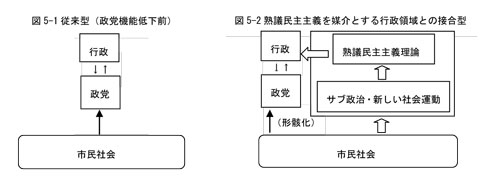

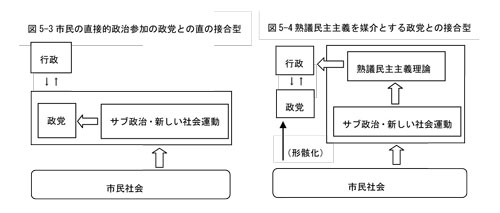

下記に示す図は本稿で取り扱う政治システムの各モデルを図式化したものである。図5-1は政党機能が低下する依然の意思反映ルートを示している。図5-2は、第4章で詳述した、政党機能低下に伴う政治不安に対峙して進められた行政領域と熟議民主主義理論を媒介にした市民の直接的政治参加の制度化を示している。図5-3は、本章の第一節で検討する、政党と市民の直接的政治参加を直に接合するモデルを表す。そして図5-4が、本稿が目的とする、政党を熟議民主主義理論を媒介にして市民の直接的市民参加の動きと統合するモデルである。

第1節 キッチェルトとオッフェの政党論―左翼リバータリアン政党概念を用いた議論

まずキッチェルトの議論を振り返る。キッチェルトは、政党と社会運動とによる新たな活動と民主主義の構造変化との関連について多くの研究を残した。彼の政党論を端的に表しているのが、「左翼リバータリアン政党」と「左翼的リバータリアン的な新しい社会運動」という概念の提起である。当該勢力は、「「中央集権的な国家管理」や「階統制的―官僚制的組織」への信頼といった、旧来型左翼や福祉国家を支える政治勢力が有した発想を批判し、参加民主主義と、諸個人・諸集団の自律性とを強調する勢力」(31)ということができる。両勢力は、あい異なった制度的領域において活動していはいるが、国家と市民社会の間に構築された既存の関係(例:包括政党やネオ・コーポラティズム)を崩壊させるという同一の目標を掲げて政治的活動を遂行する存在である。つまりキッチェルトは、社会運動と政治目標が一致する左翼リバータリアン政党を政党システムに組み込むことで政党政治内へ社会運動を組み込むことを主張したのだ。だが彼の主張には問題が存在する。たしかに「左派リバータリアン政党」概念に関しては、社会運動を政治システム内に持ち込むことと同義である点で一定の評価ができる。その一方で既存の関係を崩壊させることを目的とする非生産的システムに留まっていることも否めない。彼は、「自由民主主義ないし多数決民主主義・組織民主主義ないし合意民主主義・参加民主主義の3つの政治類型における政治不満が次の局面への政治変容を引き起こす」という循環モデルcyclical modelをも提唱しており、政治転換期における新制度構築の中心に既存の制度の崩壊という概念が据えられていたことが容易に理解できる。社会運動が掲げる市民の意思を政治に反映させるための生産的な構造まで考慮できていない点で、合理的な制度と判断することは難しい。

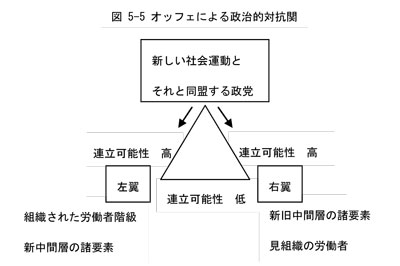

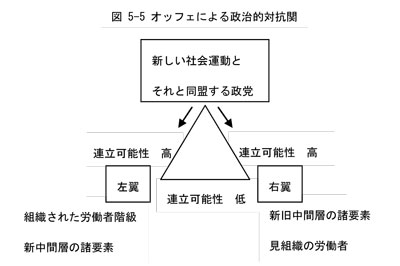

とはいえ、政党政治の閉塞状況の中で、制度政治側において左翼リバータリアン政党が登場してきたことは非常に画期的な転換点となった。国家主義的な政治空間のあり方に限定を付し、市民社会の活性化による「新しい政治的参加形態」を制度政治に織り込むという先進的な取り組みは、次第に国家の側へとその活動の場を移動させていった包括政党に代わり、市民の社会的要求を政治的意思決定メカニズムへ媒介することになったからである。この左翼リバータリアン政党に関する議論を、キッチェルトよりも生産的かつ温和な形で(キッチェルトの議論は既存システムを崩壊させることに重きが置かれた点で過激なシステムと評される)発展させたのが、オッフェの政治的対抗関係図式だ(図5-5(32))。オッフェは、新しい社会運動を代表制的―官僚制的政治制度によって拘束されないような仕方によって市民社会を政治化しようとする試みであるとして、市民社会の自律性強化及び国家機能の最小化を提唱するなど市民社会の活性化を唱える一方で、その現実政治世界における制度化にも意欲を示した。彼は、政治的対抗関係を「右翼」「左翼」「新しい社会運動とそれと同盟する政党」から成るトライアングルとして描写し、各頂点の連立によって政治的均衡を導くことができるとした。つまり、「新しい社会運動とそれと同盟する政党」はその時々の政策イデオロギー色に合わせて、右図の矢印の方向に移動することで連立可能性が高まるというのだ(「左翼」と「右翼」は政党間差異が大きいことにより連立可能性は低下し、キャスティングボートに「新しい社会運動とそれと同盟する政党」が食い込むことで、政策決定に社会運動が反映されるという解釈だと筆者は理解している)。このオッフェの主張は、左翼リバータリアン政党を制度政治の舞台に生み出み、社会運動を現実政治に持ち込むことを可能にさせるという点でキッチェルトの議論のプラスの側面を発展させているとみなすことができる。さらに、キッチェルトが既存制度を崩壊させるという些か過激な理論を展開したのに対し、オッフェは既存の左翼政治勢力や右翼政治勢力と共存していくという点で生産的な社会運動の制度化に成功していると言える。しかし、このオッフェの議論にも欠陥が垣間見える。彼の議論からは、「新しい社会運動とそれと同盟する政党」が左翼政治勢力や右派政治勢力と連立することで社会運動が制度政治へ組み込まれるようになるいう指摘が解釈できるが、連立の成立は非常に繊細な合意形成が必要となるため、その確立を簡単に予定することは非現実的と言える。また、これは左翼リバータリアン政党(「新しい社会運動とそれと同盟する政党」)の成立に関する問題点であるが、社会運動勢力が制度政治側に要因を送り込む(例:議員を当選させる)際に、右翼や左翼を含め様々な政治勢力及びアクターから疎外行為を受ける可能性が高く、一定の規模を持つ政党となることは非常に困難と考えるべきである(33)。

以上の検討から、政党論を直接的市民参加及びサブ政治の概念に直に接合することには様々な困難が内包されることが確認できる。

第2節 熟議民主主義と政党論接合の試み

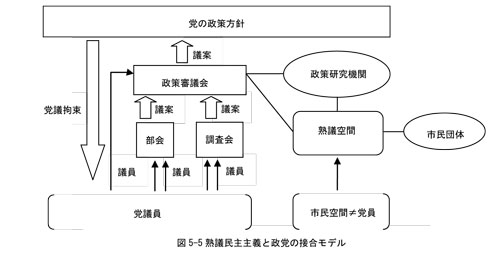

第4章及び本章第1節から、第1章・第2章を背景とする政党機能の低下への対応として、「政党と熟議民主主義の結合」という処方箋が消去法的に導かれた。本節では日本の政党と熟議民主主義の結合を試みることとする。この結合の試みをより具体的に述べるならば、「政党組織内部に熟議空間を内包する試み」と換言することができるだろう。当該結合モデルは、政党の政策方針についての熟議結果を受けて党全体の結論にするという方法をとる。本稿では、「①政党が市民社会の様々な意見を包括的に吸い上げ、それに熟議空間が審議を加えて政策に還元する」「②熟議空間は市民社会全体に開かれており、市民は各政党の熟議空間を自由に移動できる」という2点を基本骨子として中軸に掲げることとする。

モデル化に際しては、実際に政党はどのような政策過程を経ているのかを考察し、それぞれの特徴を比較考慮しながらモデルに取り込むことで、日本の政党事情に即した、より現実的な提案を行いたい。筆者は、上述した2つの基本的骨子に関係する3つの要素(利益集約方法・党員(非議員)と政党との緊密性・閉鎖性)によって、日本の政党を「議員中心政党型」「組織政党型」「宗教政党型」の3類型に分類した。

「議員中心政党型」には、自民党や民主党などが該当する。国会議員中心であるため党員の権利は実質上限定され、したがって党員数も少なく国民運動といえるような日常活動も多くない。党の政策決定過程でも、国会議員による機関はあっても、政策スタッフの関わり方は不明確なままである(34)。したがって、国民の利益集約は議員個人による地方の意見吸い上げ活動が基本となる。当該類型の政策決定プロセスの土台部分をまとめると以下のようになる。政策審議は政務調査会(政調)を中心に行われる。政調は総会である政策審議会(政審)と部会、調査会から構成される。部会は農林部会、外交部会など基本的には省庁別に構成され、関連省庁の政策を扱う。部会は若手から中堅にいたる部会長を中心に運営され、部会所属は決まっているものの、課題に応じて党所属議員が自由に出入りする。調査会は特別の課題に応じて設置されるが、特定の調査会を基盤に活動する議員も多く、分野にとっては調査会の方が重要な意味を持つ場合もある。この部会や調査会で省庁から(時に議員から)提出された法案が審議され、その後全体会である政審にかけられる。部会が出入り自由であるとはいっても、多くの案件が並行して議論されるので、すべての部会に議員が出席できるわけではない。部会をいくつも掛け持ちする議員も少なくないが、それでも出席可能な部会の数は制限される。そこで、政審では法案に関心のある議員があたらめて参加できるようになっているのだ。政審での議論を経て法案は政務調査会を通過し、党の政策方針となる(35)。この部会(調査会)・政策審議会で構成される政策決定プロセスは、議員中心政党型に限定されたシステムではない。組織政党型や宗教政党型でも採用されるシステムである。ただし、後者2類型のプロセスでは当該システムに加えて諸要因が作用するのに対し、前者では当該システムがプロセスの大半を占めているという点に大きな特徴がある。

自民党と民主党は同じ議員中心型政党に分類できるが、自民党は上欄でまとめたような政策決定プロセスを一貫して採用し続ける一方、民主党は2009年の政権交代後から陳情の幹事長室一元化という新たな利益集約方法を導入している。この新手法は、業界団体や地方公共団体から陳情を幹事長室が一元的に受け付けてから党内の各部署に割り振って処理するというシステムであり、民主党の脆弱な社会基盤を補填することや自民党政権下で旺盛した族議員の撤廃などを目的として考案された。

2つ目の「組織政党型」には、社民党や共産党などが該当する。党員(非議員)や支持団体が政党に対して大きな影響力を持つ組織政党では、事務局スタッフが政策決定過程で大きな力を持ち、他党間協議では事務局が作業にあたることもある。以下で当該類型の政策決定プロセスの土台部分をまとめる。まず大前提として機関決定中心主義であり、党代表といえども従来の政策を急に転換させることはできない。各年度の政策の大枠は党大会で決定され、各年度の支持母体の方針によって規定される。政策審議の中心は議員中心政党型と同様に部会や政策審議会に置かれるが、部会参加者には議員のみならず支持母体の代表者も含まれる。また、緊急事項などは非議員を構成員に含む専門組織で処理される。選挙で選ばれた国民代表としての議員と同じ(もしくはそれ以上の)レベルで、後援団体構成員としての非議員の意思を政策方針に反映しているのである。共産党の特徴は、政策決定を党中央だけでなく全ての次元の党組織によって行っている点や政策部門で資料の分析などを専門的に行う機関を作るなど政策を科学的にとらえている点にある。また社民党の特徴は、政策形成過程で市民団体などとの提携を重視しており、NGOやNPOと積極的な政策に関する意見交換をしている点にある。

「宗教政党型」には公明党が該当する。当該類型は支持母体の宗教団体を基盤として活動するため、宗教関係者の利益集約が活動の第一義となる。公明党は、宗教団体である創価学会を支持母体として1964年に発足した。創価学会が設立した政党であるために、政策方針は当該団体の指示や要請を受けることになり、議員の政策判断における自由度は高くない(形式上は、他の2類型と同様、部会(調査会)・政策審議会というシステムで議論が行われる)。公明党は、県・市(区)・町村会議員を中心に全国で地域住民との密接に関わる機会(=「市(区)民相談」)を設けて政策決定を行うこと(=ネットワーク政党化)を公言している(36)が、実質的には支持母体である創価学会関係者の利益集約を意味している。当該類型の表面上の政策決定プロセスを見ると、党全体として地域住民と積極的な交流を持つことで意見を吸い上げ、他の政党と同様に議員中心に政策審議会を開催して議論を行っているように思われるが、その実態は、宗教団体関係者という「特定の市民」との間のみでの利益循環という偏った利益集約機能なのである(37)。

以上の諸類型の情報を整頓すると下表(表Ⅴ)のようになる(各項目の「低」「中」「高」は各類型を相対的に評価した結果である)。まず宗教政党型の「党員(非議員)と政党の緊密性(※1)」についてだが、政教分離という法的理由から支持母体の関与は形式的な政策過程に表れないだけであり、実際は密接な関係性が存在していると考えるべきであることを特記しておく。また、市民の政党間での移動のしやすさ(支持・不支持の可変性)を示す「閉鎖性」の項目についても特記しておく。宗教政党型の政党は、支持者層の大半を宗教関係者が占めるために、外部からの参入コストは大きく、また支持者が他政党に乗り換えることも困難であり、閉鎖性を「高」とした。それに対して議員中心政党型の政党では支持・不支持に際して制約が無いため、閉鎖性を「低」とした。組織政党型に関しては、宗教政党型と同様に支持者層が労働組合系組織や社会運動系市民団体などの活動家によって組織される場合が多く、参入コストは大きいが、近年では脱イデオロギー化が進行しているという理由で、他の2類型と相対的に評価して閉鎖性を「中」とした(※2)。

以上の類型化を参考に、熟議民主主義理論と政党の結合を試みる。まずは利益集約方法についてである。利益集約方法に関しては、民主党で用いられている陳情一元化案を採用する。市民社会全体から利益を集約するためには、特定の支持団体のみからの利益集約では不十分である。したがって組織政党類型や宗教政党類型の利益集約方法は選択しない。また自民党のような議員が利益を吸い上る方法では、吸い上げられる利益が地域や年齢層などの点で偏ってしまう可能性があるし、族議員発生の原因になる可能性も否定できず、妥当とは言えない。民主党の陳情一元化案では、利益が党機関に包括的かつ平等に集約され、担当機関で評議されたのちに最適な審議部門に分配される。したがって、当該方法は上記2類型の問題を解消できるだろう(ただし、集約機関は幹事長室に限定するわけではなく、「党内で中立的に存在できる機関」という条件のみを満たすことが要求される)。

陳情評議機関が集約した利益の分配先は、政党の政策決定プロセスの中核を担う部会(調査会)・政策審議会であり、熟議空間も当該部分に接合させるべきだろう。より精確には、政策審議会に接合させることが望ましい。部会や調査会が特定の議員による議論に限定されてしまうのに対し政策審議会はより広範な議員の参加が可能である点や、行政領域と熟議民主主義の接合に内包された欠点である「熟議議題が分断された領域ごとのものに限定されてしまう」という問題点を解消できる点などが理由として挙げられる。政党が社会の利益を吸収して現実政治へ反映させるためには、多元化の進む社会の変化に耐えられるよう、柔軟で広い範囲にわたる議題を扱える審議枠組みを熟議空間と接合させる必要があるのだ。

熟議空間を政党内部に取り込むことを考えると、続いてその熟議には誰(どのような身分の人)が参加するのかという問題が浮上する。既述したように、熟議空間が政策審議会と接合されることで、その結果は議員に対して党議拘束という形で影響を及ぼすことになる。熟議の参加者の意思が政党を拘束することになるのであれば、参加者に対して支持母体への加入を義務付けるか否かといったような問題、つまり政党組織と熟議参加者が緊密な関係を持つことの是非について考察しなければならないだろう。上表を参照すると、党員(非議員)と政党の緊密性が高い組織政党型及び宗教政党型では、市民の政党間での移動のしやすさ(支持・不支持の可変性)を示す閉鎖性が「中」もしくは「高」となっていることがわかる。本節の冒頭でモデル化の基本的な骨子として掲げたような、市民社会全体に広く開かれた市民が各政党間を自由に行き来できる熟議空間の設置を目指すためには、閉鎖性を低くする必要があるため、モデル化にあたっては政党組織と熟議の参加者が緊密な関係を持たない(参加条件を付与されない一般市民が熟議に参加する)方がよいだろう。現代社会における利益の多様化傾向を鑑みれば、熟議の参加者が現在の政党の政策方針の大枠部分に共感できなくなることは容易に想像でき、熟議の参加者の政党間移動における自由度を高めることは当該モデル化の核心的要件となる。もっとも、熟議における情報資源の獲得は重要であり、特に組織政党型で発展した党の学術的政策研究機関や市民団体(NGO・NPO)との積極的な交流は取り入れていくべきである。

熟議への参加者と政党の緊密性を高めないことは、熟議の結果に付与される権限の程度に関する議論を複雑化する。元々政党では、選挙で当選し国政を運営する正当な権限を付与された議員が政策決定を行なってきた。一般市民の要求を集約するという政党の本来の機能が低下してはいるものの、正式に国民を代表する議員と一般市民が対等に政策決定に関与することには異論も存在するはずだ。筆者もこの異論には賛成であり、熟議の議決は政策審議会の決定を覆すまでの権限は与えるべきではないと考える。とはいえ、政党側が熟議の議決を無視するようなことがあれば、一般市民から成る熟議の参加者はその政党への信頼を喪失し、必然的に一般市民による当該政党への支持が低下することにつながる。熟議の行政領域との接合に際しては熟議の結果に付与される権限が小さいことに対する抵抗が不可能だが、政党という市民の支持獲得を活動の第一義とする組織との接合においては、持ちつ持たれつの相互関係が生じるため、法などによる強制的な権限を熟議結果に与えなくてもよいだろう。

本節で筆者が主張した政党モデルを図にまとめると以下のようになる(図5-5)。

第3節 今後の課題

以上、政党と熟議民主主義理論の接合モデルの大枠を検討してきたが、当該モデルには様々な課題が存在する。本節ではそのうちの幾つかを検討して、今後の展望を示したい。

まず最初の課題は、議題の選定に関する基準をどのように設定するかというものだ。一度の国会会期で取りわれる法案数は膨大な量だ。例えば第177回国会(通常国会)(平成23年1月24日~8月31日)で提出された法案数は146件であり、第178回国会(臨時国会)(平成23年9月13日~9月30日)で提出された法案4件と併せると、平成23年の1年間では計150件が審議に付されたことになる(38)。これだけの数の法案全てについて熟議を開催することを非常に困難だ。したがって熟議で取り扱う法案を選定する必要がある。だがこの基準を設ける作業は容易ではない。重要な議題とそうでない議題・国防機密にかかわる議題とそうでない議題・市民に身近な議題とそうでない議題など様々など分け方自体が無数に思い浮かぶ上に、各種法案をどのように割り振るのかという点で壁にぶつかるからだ。この基準設定に関しては今後再考する必要がある。

また議題という観点から言えば、省庁提出法案が多いという日本政治の現状も大きな問題だ。先に触れた平成23年度における150の提出法案は、議員立法が60件であるのに対し、内閣提出法案(省庁提出法案)が90件と大幅に議員立法数を上回っている(39)。省庁提出法案の審議を熟議で精査するという行為もたしかに重要ではあるが、熟議が市民の意見を制度政治の場に持ち込み法案化するという、政党と熟議民主主義理論接合の試みの最大の目的を圧迫しかねない。省庁提出法案が国家施策の根幹に関わる優先順位が高いものを多く含んでいることは承知しているが、立法機能が議員に分納されるべきという三権分立の規範論的意味合いからも、議員立法比率上昇を目指すべきだろう。

利益団体(圧力団体)との関係も複雑だ。熟議民主主義理論の出発点は、ロウィの利益集団自由主義批判にある。集計論的な民主主義を脱して、理性の機能によって各自の選好(及び主張)を変容させることが熟議民主主義理論の根本原理の1つであることは、第3章2節で確認済みである。本稿で検討してきたように、日本の政党は内在的要因及び外在的要因から市民社会の多様化する意見を集約するという本来の機能が低下したため、熟議民主主義理論を制度化して適用する必要が出てきている。規範論的視点からは、集計論的な民主主義に代わって熟議民主主義が日本の政党政治に必要とされていることは明瞭である。だが日本の政党は、利益団体が多様化する利益・意思に対応しきれなくなった現在でも利益団体と密接な関係を築いている。利益集団が一定の票数を保持しているために、利益集団の政党間での獲得競争が政党間競争に直接影響を与えているからだ。また、多様化する全ての利益・意思を反映することはできないものの、今もなお特定領域のまとまった意見集約の一助となっていることは否めない。したがって、今後も利益団体というアクターは現実政治に大きな影響を与えるであろうから、熟議民主主義論と利益団体政治(多元主義論の一種)という相反する性格の政治手法が混在すると考えられる。両者の共存もしくは融合可能性について考察していくことは、今後の大きな課題の1つだろう。

(脚注)

(31)小野耕二『転換期の政治変容』日本評論社、2000年、158頁。

(32)小野耕二、前掲書、185頁、図4-4改。

(33)樋口直人、村瀬博志「サブ政治と制度政治の相克-徳島における「緑赤連合」の軌跡-」『徳島大学社会科学研究』第21号、2008年に、徳島県の赤緑連合を題材にしたサブ政治と制度政治の摺り寄せの過程が著述されている。

(34)梅澤昇平『野党の政策過程』芦書房、2000年、58頁。

(35)飯尾潤『日本の統治構造』中公新書、2007年、83-87頁。

(36)公明党広報部「公明党、五大政策決定の仕組み」『ジュリスト増刊総合特集・日本の政党』No35、1984年、84頁。

(37)梅澤昇平『野党の政策過程』芦書房、2000年、95-101、110-112、126-128頁。

(38)内閣法制局(http://www.clb.go.jp/index.html、アクセス日:2012年1月10日)

(39)内閣法制局(http://www.clb.go.jp/index.html、アクセス日:2012年1月10日)

終章 終わりに

金丸裕志は、政党組織の変化を考察した論文で以下のように述べている。「…近年の政党組織研究は、政党が得票の最大化を目的とする組織であるとうアプローチに依りながらも、それゆえに、有権者の利益集約や意思伝達という目的を喪失し、有権者との乖離を招きつつあるという問題をしているように見える。ここで、いまいちど政党のもう一つの目的すなわち有権者の利益集約と政治決定への意思伝達という目的を見直す必要が出てくる…なぜなら、政党が有権者から乖離しつつあるという現状は、先進民主主義国における既成政党への支持低下―棄権や無党派層の増加など―という現象となって現れていると考えられるからである。そしてさらにそれは、単なる既成政党への支持低下という現象を超えて、新しい政党への期待ないしは支持の増大につながっており、果ては、政党を離れたポピュリスト的な極右・極左政党への支持の増大につながっているのではないかとも考えられるのである。このような、近年のヨーロッパを中心に問題となってきている極右・極左の新政党およびポピュリスト政党への支持拡大は、代議制民主主義の危機ともとらえられている。よって政党と国民との乖離という問題をとりあげることは、現代の先進諸国における代議制の危機ないしは民主主義の危機といった問題をある側面から照射することにもなると考えられる」(40)と。この文章は、筆者の問題意識と酷似しており、本稿のテーマ設定をする際のきっかけとなったと言っても過言ではない。日本の政治が腐敗している原因を、政権交代の無い自民党の一党優位体制に求める声が多かったが、実際に民主党が政権交代を果たした後も、目立った改善は見られない。政治腐敗の原因が社会基盤の弱い日本の政党が社会変化に次第についていけなくなったという構造的な部分に起因していることを、各政党が無視していたことが諸悪の根源だったのである。日本政治を活性化させるためには、政党の意思集約機能を改善することが第一義に求められる。

本稿では、熟議民主主義理論という、市民による直接的政治参加の活性化及びサブ政治の台頭という現象を否めないものとして積極的に現実政治に活かすための理論を政党システムと接合することを目的とした。近年の現実政治の世界では、熟議民主主義理論を制度化する試みは盛んに行われているが、その接合対象として行政領域を選択しているがために、さらなる政党機能の低下を引き起こしている。現実政治が政党政治という強力な民主主義のシステムを破棄できない以上、この接合モデルは好ましい処方箋とはならない。上述した金丸の抜粋にもあるように、政党政治というシステムを維持しながらも政党の形骸化を見過ごすのであらば、極右・極左のポピュリスト政党が横行するようになるだろう。熟議民主主義理論と行政領域を接合することが政党に対して負の影響を与えることは否めないが、市民による直接的政治参加の活性化及びサブ政治の台頭という現象を背景に成立した熟議民主主義理論は、現代の政治社会において制度化が急がれるものである。したがって、本稿では政党と熟議民主主義の接合を試みることで、前者の機能回復と後者の制度化を同時に達成できないか検討することとした。

飯尾潤は以下のように述べている。「次に望まれるのは、「民意集約型政党」の整備である。自民党でも民主党でも、この課題は同じである、官僚内閣制のもとでは、有権者の要望をそのまま省庁の担当者に伝える「御用聞き」政治家は多かった。しかし要望を集約して、政策のかたちに変換する政党独自の機能は、弱かったといわざるを得ない。社会に根を張り、その多様な要求や意見を集約して、体系化していく政党、そうした政党が望まれている。政党は、ことさら大規模な組織をイメージする必要もない。たとえばネットワーク型の「情報交換の輪」を使って、必要な意見交換を行うのも、現代的な組織のあり方である。また、議員がコンビニエンス・ストアのフランチャイズのようなかたちで、政党本部とつながり、看板を統一するだけではなく、常に売り上げ情報、すなわち有権者の要望や反応を政党が集約することで、政党の方針を決めていくといった組織論もあり得る。そうした新しい政党のあり方は、世界的に模索されている」(41)と。飯尾の言うように、政党機能回復のためには複数の手段が考えられる。私が本稿で主張した熟議民主主義理論との接合はそのうちの1つの選択肢に過ぎない。政党という概念は抽象的な上に法的背景を持たないがために、現実政治におけるその硬派な制度化は困難を極め、上手く機能する方法はなかなか見当たらない。本稿も欠陥の多い提案になってしまったことを否めない。だが様々なアプローチによる政党機能回復の模索を続けることは現代日本政治の重要な課題であると筆者は考えている。

(脚注)

(40)金丸裕志「政党の定義と組織モデルの変化をめぐる考察―政党の目的における『得票最大の最大化』と有権者からの乖離―」『和洋女子大学紀要』第48集、2008年、13頁。

(41)飯尾潤、前掲書、235頁。

参考資料一覧

・飯尾潤『日本の統治構造』中公新書、2007年。

・石井宏典「熟議政策類型論の試み」『人文社会学研究』第23号、2011年、64-75頁。

・石川真澄、山口二郎『戦後政治史』岩波新書、2010年。

・伊藤惇夫『民主党―野望と野合のメカニズム―』新潮新書、2008年。

・梅澤昇平『野党の政策過程』芦書房、2000年。

・小川有美編『ポスト代表制の比較政治―熟議と参加のデモクラシー―』早稲田大学出版部、2007年。

・小野耕二『転換期の政治変容』日本評論社、2000年。

・金丸裕志「政党の定義と組織モデルの変化をめぐる考察―政党の目的における『得票最大の最大化』と有権者からの乖離―」『和洋女子大学紀要』第48集、2008年、33-49頁。

・河崎健「政党研究における「カルテル政党」概念形成の分析-カッツとメアの視点より」『上智大学外国語学部紀要』No45、2010年、29-44頁。

・川人貞史・吉野孝・平野浩・加藤淳子『現代の政党と選挙』有斐閣アルマ、2011年。

・A.ギデンズ『日本の新たな「第三の道」―市場主義改革と福祉改革の同時推進』ダイヤモンド社、2009年。

・A.ギデンズ『近代とはいかなる時代か?』而立書房、1997年。

・A.ギデンズ、U.ベック、S.ラッシュ『再帰的近代化―近現代における政治、伝統、美的原理―』而立書房、1997年。

・木場隆夫「コンセンサス会議の成立過程及びその意義に関する考察」『研究技術計画』15(2)、2002年、122-131頁。

・公明党広報部「公明党、五大政策決定の仕組み」『ジュリスト増刊総合特集・日本の政党』No35、1984年。

・佐伯啓思「「近代」のパラドクスと「近代的主体」の崩壊」『法社会学』No46、1994年、48-53頁。

・村松岐夫、久米郁男編『日本政治変動の30年―政治家・官僚・団体調査に見る構造変容』東洋経済新聞社、2006年。

・篠原一『市民の政治学―討議デモクラシーとは何か』岩波新書、2004年。

・田村哲樹、堀江孝司編『模索する政治―代表制民主主義と福祉国家の行方』ナカニシヤ出版、2011年。

・畑山敏夫、丸山仁編『現代政治のパースペクティブ』法律文化社、2004年、

・田村哲樹『熟議の理由―民主主義の政治理論―』勁草書房、2008年。

・西尾勝『行政学』有斐閣、2001年。

・農林水産先端技術産業振興センター「報告書―遺伝子組換え作物を考えるコンセンサス会議―」2001年、1-112頁。

・萩原優騎「アンソニー・ギデンズの「再帰性」概念について」『社会科学ジャーナル』No66

2008年、51-69頁。

・樋口直人、村瀬博志「サブ政治と制度政治の相克-徳島における「緑赤連合」の軌跡-」『徳島大学社会科学研究』第21号、2008年、107-130頁。

・J.ハーバーマス『公共性の構造転換―市民社会の一カテゴリーについての探求―』未来社1994年。

・J.ハーバーマス『事実性と妥当性〈上下〉―法と民主的法治国家の討議理論に関する研究』未来社、2002年。

・J.ハーバーマス『他者の受容―多文化社会の政治理論に関する研究―』法政大学出版局、2004年。

・J.G.フィンリースン『ハーバーマス』岩波書店、2007年。

・U.ベック『危険社会―新しい近代への道―』法政大学出版局、1998年。

・柳瀬昇「討論型世論調査の意義と社会的合意形成機能」『KEIO SFC JOURNAL』Vol4 No1

2005年、76-95頁。

・吉田徹『二大政党制批判論―もうひとつのデモクラシーへ―』光文社新書、2009年。

・連合総合生活開発研究所「民主党政権の政策と決定システム―鳩山内閣期を中心に―」『連合総研ブックレット』No6、2011年。

・慶應義塾大学DPセンター(http://keiodp.sfc.keio.ac.jp/、アクセス:2011年12月29日)

・内閣法制局(http://www.clb.go.jp/index.html、アクセス:2012年1月10日)

・石川晃弘、竹内郁郎、濱嶋朗編『社会学小辞典』有斐閣、2005年。