�����Q�R�N�x

�w�m�_��

�K���ɘa�̐i�W�Ɋւ��鐭���ߒ�����

�\�d�C�ʐM���ƂƓd�C���Ƃ�����Ɂ\

�ڎ�

����

�P�D�{�_���̉ۑ�

�Q�D�d�C�ʐM���ƂƓd�C����

�R�D�{�_���̍\��

��P�́@�{�_���̕��͘g�g�݂���ї��_

�P�D���v���Ƃ̋K���ɘa�Ɋւ���o�ϊw�I����

�Q�D�d�C�ʐM���ƂɊւ���o�ϊw�I����

�R�D�d�C���ƂɊւ���o�c�w�I����

�S�D�K���ɘa��i�߂Ă������{�̐����o�ςɊւ����s����

��Q�́@�d�C�ʐM���Ƃɂ�����K���ɘa�̐����ߒ�

�P�D���ƂƎs��̊W

�Q�D��ォ��d�d���Ж��c���܂Łi1945�`1980�N�㔼�j

�R�D�m�s�s�������i1980�N�㔼�`2000�N��O���j

�S�D��������̌�ށi2000�N��O���`�j

��R�́@�d�C���Ƃɂ�����K���ɘa�̐����ߒ�

�P�D�d�͎��R���̊J�n�i1995�N�܂Łj

�Q�D�d�͎��R���̐i�W�i1995�`2003�N�j

�R�D�d�͎��R���̌�ށi2007�`2011�N�j

�I�́@���{�ɂ�����˖@�I�����`�̗L����

�P�D���{�^������`�ɂ�����K���ɘa�̌��E

�Q�D���E�B�ɂ��˖@�I�����`�Ƃ��̈Ӌ`

�Ꮨ�́�

�P�D�{�_���̉ۑ�

�@�{�_���́A1980�N��ȍ~�̓d�C�ʐM���ƂƓd�C���Ƃɂ�����K���ɘa�̐i�W�ɍ������������R�𐭎��w�I�ɕ��͂��A���{�^������`�ɂ����鐭��ߒ��̕����𖾂炩�ɂ���B�����������ݒ���s�Ȃ������R��1980�N��ȍ~�A���R����K���ɘa�����{�o�ςɂ����ċ��߂���悤�Ȃ莩�R����K���ɘa���s�Ȃ����߂̐������x��o�ϐ��x���\�z����Ă������Ƃł���B2000�N��ɂ����Ă����̌X���͕ς�炸�A�����}���疯��}�ɐ�����サ��������]�Ȑ܂͂��������̂̎��R���A�K���ɘa�̘H���͕ω����Ă��Ȃ��B������s���Ă����ł��낤���R����K���ɘa�ɑ��Đ����ߒ��I�ȕ��͂��s���A���{�^������`�ɂ����鐭��ߒ����l�@���邱�Ƃ͍���̋K���ɘa������l�@���邤���ŏd�v�ł���B�{�_���̖₢�͈ȉ��̓�_�ł���B���ɂȂ��d�C�ʐM���ƂƓd�C���Ƃł͋K���ɘa�̐i�W�ɍ����������̂��A�Ƃ����₢�ł���B���͓��{�^������`�ɂ͂ǂ̂悤�Ȍ��E�����肱�̌��E���������邽�߂ɂ͂ǂ�����悢�̂��A�Ƃ����₢�ł���B

�@�{�_���̎Љ�I�Ӌ`�͓�_����B���͋K���ɘa�Ɋւ��鐭���w�I�l�@�̏d�v���ł���B�]���̋K���ɘa�Ɋւ��錤���̑����͌o�ϊw����і@�w�̎��_���猤������A�����w�I�Ɍ������ꂽ���̂͏��Ȃ��B���ɓd�C���Ƃ̋K���ɘa�Ɋւ��鐭���w�I�Ȍ����͂قڌ����Ȃ��B����ċK���ɘa�Ɋւ��鐭���ߒ����l�@���邱�Ƃɂ͎Љ�I�Ӌ`������Ƃ�����B���͓��{�^������`���čl���邱�Ƃł���B���A���{�ł͓��{�^�̑�����`�����B���Ă����ƍl�����Ă����B���x�������ɂ͓��{�̊e�ƊE�̔��W��S���Ă������������ꂽ�V�X�e���ł���ƍl�����A�����]���Ă����������������B�{�_���ł͋K���ɘa�̎��ጤ����ʂ��ē��{�^������`�̌��E���l�@����B�K���ɘa�̐������ߒ��ɂ����Ăǂ̂悤�ɍ��肳��Ă��邩�͂��邱�Ƃ͍���̓��{�����̍s�����l�@���邤���ňӋ`������ƍl����B�ȏ�̓�_���{�_���̎Љ�I�Ӌ`�ł���B

�Q�D�d�C�ʐM���ƂƓd�C����

�@�{�_���ł́A�K���ɘa���s�Ȃ��Ă�������Ƃ��ēd�C�ʐM���ƂƓd�C���Ƃ��Ƃ肠����B���{�ɂ�����K���ɘa��1980�N��ȍ~�A�d�C�ʐM���Ƃ�Ζ����ƂȂǍL���͈͂ōs�Ȃ��Ă����B���̒��ł��A�d�C�ʐM���Ƃ͔�r�I�A�K���ɘa���i�ݐV�K�Q�������܂��s�Ȃ��Ă����ƍl�����Ă����B����A�d�C���Ƃ͓����{��k�Јȍ~�A���Ƃ���Ă���悤�ɋK���ɘa���i�W���Ă��Ȃ������ƍl�����Ă���B�{�_���ł͋K���ɘa�̎���Ƃ��ēd�C�ʐM���ƂƓd�C���Ƃ����グ�邪����ɂ͓�̗��R������B���̗��R�͗����Ƃɂ͎��R�Ɛ肪����������v���Ƃł���ƍl�����Ă��邱�Ƃł���B�V�K�Q���ɂ͑�K�͂Ȑݔ��������K�v�ɂȂ邽�ߋK�̗͂��v�����݂���ƍl�����Ă����B���{���d�C�ʐM���Ƃɑ��ĉ�������邱�Ƃ͍����I�ł���Ƃ���(�{�c2005�F51)�A�d�C���Ƃɂ����Ă��d�͉�Ђ̓��j�o�[�T���E�T�[�r�X�̋`�����A�d�͗��������{�̔F���K�v�Ƃ���Ă���(����2010�F115)�B�d�C�ʐM���Ƃ��d�C���Ƃ����{�͂��̌o�c�ɐ[���ւ���Ă����_�ŋ��ʓ_������B���̗��R�͓d�C�ʐM���ƂƓd�C���Ƃɂ����ĐV�K�Q���҂͉������ё��d�Ԃ𗘗p���Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃł���BNTT�͍�������g�p���������̑j�Q�v���ɂȂ�ƍl�����(�{�c2005�F4)�A�d�͉�Ђł͑��d�Ԃ̗��p���R�����s���ƔF������Ă����i����2010�F118�j�B�K���ɘa�ɂ����ĊJ�����K�v�ƂȂ�ʐM����Ƒ��d�Ԃɂ͋��ʓ_������B�ȏ�̓�_�̋��ʓ_����d�C�ʐM���ƂƓd�C���Ƃ�����Ƃ��ĂƂ肠���邱�Ƃɂ����B�����Ƃɂ͏d�v�ȋ��ʓ_�����邽�߁A�K���ɘa�̐i�W�ɍ����������v�����l�@���₷���B�{�_���ł͓d�C�ʐM���Ƃ͓d�C���Ƃ��͋K���ɘa���i�W���Ă������Ƃ𖾂炩�ɂ��邪�A���͓d�C�ʐM���Ƃɂ�����K���ɘa�ɂ͌��E�����������Ƃ����炩�ɂ���B�����Ƃ̎���͌��v���Ƃ���ыK���Y�Ƃɂ����ċK���ɘa��i�߂邱�Ƃ͓��{�����o�ς̍\����A����ł��邱�Ƃ������Ă���B

�R�D�{�_���̍\��

�@�{�_���͓d�C�ʐM���ƂƓd�C���Ƃɂ�����K���ɘa�̕��͂�ʂ��ē��{�^������`�̌��E�𖾂炩�ɂ��A����̓��{�ɂ����Ĉ˖@�I�����`���d�v�ɂȂ��Ă������Ƃ������B�ȏ�܂��Ė{�_���̍\���͈ȉ��̂悤�ɂȂ�B���͂ɂ����Ă͖{�_���̕��͘g�g�݂������B���{�^������`�̗��_�g�g�݂͂��������ŁA�o�ϊw����ьo�c�w�ɂ�镪�͂�p���ēd�C�ʐM���ƂƓd�C���Ƃɂ����Ăǂ̒��x�̋K���ɘa���\�ł��邩�𖾂炩�ɂ���B���͂ł͓d�C�ʐM���Ƃɂ�����K���ɘa�̐����ߒ����l�@����B�d�C�ʐM���Ƃ̐����ߒ��ɂ����ďd�v�ȈČ���I�сA�����A�N�^�[���ǂ̂悤�ȓ��������Ă������͂��A�d�C�ʐM���Ƃɂ�����K���ɘa��j�Q���Ă����v���𖾂炩�ɂ���B��O�͂̓d�C���Ƃɂ����Ă����͂Ɠ��l�̕��͎�@��p���ċK���ɘa�̑j�Q�v���𖾂炩�ɂ���B��l�͂ł͓d�C�ʐM���ƂƓd�C���Ƃ̋K���ɘa�̐i�W�ɍ������������R�̍l�@��ʂ��āA�K���ɘa��i�߂���{�̐����o�ύ\���ɖ�肪���邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��A���{�^������`�̌��E�𖾂炩�ɂ���B�I�͂ł͓��{�^������`�̌��E���������邽�߂Ɉ˖@�I�����`���L���ɂȂ肤�邱�Ƃ������B�ȏオ�{�_���̍\���ł���B

���P�́@�{�_���̕��͘g�g�݂���ї��_��

�@�{�͂ł́A�{�_���ɂ����镪�͘g�g�݂���ї��_�������B���߂ł͌��v��Ƃɂ�����K���ɘa�Ɋւ��Čo�ϊw�I���͂��s���d�C�ʐM���Ƃ���ѓd�C���Ƃɂ����Ăǂ̒��x�A�K���ɘa���\�ł��邩�𖾂炩�ɂ���B���߂ł́A1980�N��ȍ~�ɂ�����K���ɘa�̐����ߒ��Ɋւ����s�����͂���B

�P�D���v���Ɗւ���o�ϊw�I����

�@�{�߂ł͌��v���ƂɊւ���o�ϊw���_��p���āA�d�C�ʐM���ƂƓd�C���Ƃɂ����Ė{�_�����z�Ƃ���V�X�e�����l�@����B�{�߂ł́A���v���ƑS�ʂɊւ��闝�_�͉���(2011)�̌������Q�l�ɂ��A�d�C�ʐM���Ƃ͎���(2010)�̌������A�d�C���ƂɊւ��Ă͋k��(2011)�̌������Q�l�Ƃ���B

�@�����i2011�F3-8�j�ɂ��A���v���Ƃɂ͈ȉ��̎O�_�̓���������B���ɃT�[�r�X�̕K�����ł���B���v���Ƃ̃T�[�r�X�́A������Љ�I�E�o�ϓI�����̊�b���Ȃ��T�[�r�X�ł������܂��͓K�ȉ��i�ň���I�ɋ��������ׂ��ł���Ƃ̎Љ�I�F�������݂���B���ɃT�[�r�X�̍ɕs�𐫂Ƒ������ł���B���v���Ƃ̃T�[�r�X�͂��̐��Y�������`�̍��ł���A���̎��v�Ǝ��������ċ������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���v���Ƃł̓T�[�r�X�̕K�����ɑΉ����邽�߂ɁA�������]���ɂ��������s���̉����]�V�Ȃ������B��O�Ɏ��R�Ɛ萫�ł���B��v�Ȍ��v���Ƃł͋���Ȑݔ����K�v�ƂȂ�B���{�W��x�������Œ��p�䗦���������߂ɁA�������ϔ�p�̒ጸ�����������A�T�[�r�X�̋����ɕK�v�Ȍ��E��p�͑��ΓI�ɏ������B�ȏォ�玩�R�����s��ł̓R�X�g��x�O�������j�œI�����Ɋׂ�\��������B�o�ό����̊ϓ_����ŏI�I�ɂ͈��Ƃ݂̂����݂��A���R�ɓƐ肪�`�������B����ċ����̉ߒ��ɂ�����d�������͎Љ�I�Q��ƂȂ邱�Ƃ���A�����̎Y�Ƃɂ͌o�ϓI�K���������������B�Ȃ��A�����͎��R�Ɛ萫�Ɋւ��Ă͓�_�̋^��������Ă���B���ɃR���e�X�^�u���E�}�[�P�b�g���_��p���ċK�����Ȃ��Ă�������Ƃ͋����I�ȉ��i��ݒ肷��\�����������Ă���B�R���e�X�^�u���E�}�[�P�b�g���_�Ƃ́A�s��ň�Ђ������݂��Ȃ��Ƃ��T���N�R�X�g���[��������ɋ߂��A���ݓI�ȎQ���̉\����������A�K�����Ȃ��Ă�������Ƃ͋����I�ȉ��i��ݒ肷��\���������Ȃ�Ƃ������_�ł���B�����ɂ����ăR�W�F�l���[�V�����ɂ�镪�U�^���d��ړ��}�̂̒ʐM�}�̂Ȃǂɂ݂���悤�ɋZ�p�v�V�ɂ���āA�ݔ������̏k����T���N�R�X�g�̒ቺ�A��փT�[�r�X�̕��̊g�傪�����Ă���B���Ɍ��v���Ƃɂ͋Z�p�I�ɕ����\�Ȏ��Ɠ�����L������̂�����Ǝ������Ă���B���R�Ɛ�̑S�̎��Ƃ����R�Ɛ�̃R���|�[�l���g�Ɛ��ݓI�ɋ����ł���R���|�[�l���g�Ƃ��قȂ鏊�L�҂ɂȂ�悤�����I�E�����I�ɕ������A�O�҂ɂ͋K����K�p����҂ɂ͋K�����ɘa����Ƃ����������\�ł���B�����I�����ł͑g�D����剻�ɂ���Ĕ�����ɂȂ镾�Q�A�������i��̂��߂Ƀ����g�E�V�[�L���O�ɂ�鎑���̘Q��Ȃǂ̃f�����b�g���w�E���Ă���B�������A��i���̌��v���Ƃɂ����Ắu��v�����v�ɂƂǂ܂���̂������A�u���R�Ɛ�v�����܂��Ɏ嗬�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ�F�߂Ă���B�ȏォ����v���Ƃ̎O�̓��������炩�ɂȂ����B�ȉ��ł͓d�C�ʐM���Ƃ���ѓd�C���Ƃ���L�̌��v���ƂɊ܂܂�邱�Ƃ�O��ɂ��Ăǂ̒��x�A�K���ɘa���\�ł��邩���l�@����B

�Q�D�d�C�ʐM���Ɗւ���o�ϊw�I����

�@�d�C�ʐM���ƂɊւ��Ă͎��ρi2010�F211-235�j�̋c�_���Q�l�Ƃ���B���ʐM�Z�p�̋}���Ȑi���͍s�����ǂ��Z�p�����̏������ʂ���s�m���ɂ��A�u�����I�ȁv���Ǝ҂�I������Ƃ����Q���K���̉^�p������ɂ���B����ɁA�ʐM���Ƃ̍ו������\�ɂ���C���^�[�t�F�[�X�Z�p�̐i���́A�K���̍����ł��鎩�R�Ɛ�̑����̗]�n�����肷��B�ȏォ�玩�R�Ɛ萫�ɔ����K�́E�͈͂̌o�ς̗��v�����p���悤�Ƃ����`���I�K���t���[�����[�N����̌��ʂ��s��Q�������R�����邱�Ƃ��]�܂����Ȃ�B�Ȃ��Ȃ�`���I�t���[�����[�N����̌��ʂ̓_�C�i�~�b�N�ȋ����ݏo���A���̌��ʂƂ��Ă����炳���C�m�x�[�V�����̗͂ŎЉ�����̒����I�ő剻��ڎw�����Ƃ��\�ɂȂ邩��ł���B���{���͂��߂Ƃ����i�e���̒ʐM����͋ߔN�A��������K���t���[�����[�N�̓]�����o�����Ă��Ă���B����́u���Ԃ�ʂ����_�C�i�~�b�N�ȋ����ߒ��v�ɂ��ł������I�Ȏ��Ǝ҂̑I���Ɋ��҂���V�����K���̌n���ʐM�����S���҂̊Ԃň��̎x���Ă������Ƃ��Ӗ�����B�������ʐM�s��ւ̎Q���ɍۂ��Ă͈ˑR�Ƃ��Ĉ��̎Q����ǂ����݂���B���̂��ߖ��Ԃ̃C�j�V�A�e�B�u�Ɋ��S�Ɉς˂Ă��܂��ƁA�V�K�Q���҂Ƃ���ɂ������I���Ǝ҂̑I�����s�\���ɂ����i�W�����A�ړI�Ƃ��Ă��钷���I���v�̍ő剻���B���ł��Ȃ��\��������B���������āA�V�����K���̌n�ɓ]������ۂɂ͈��̐V�K�Q�����i���K�p���A�ړI�B���̎�i�ł���u�����s��v�������̂��̂Ƃ��鐭�{��������{���邱�Ƃ̌������K�v�ł���B�V�K�Q���𑣐i���邽�߂ɂ́A�V�K�Q�����Ǝ҂�ی삷��K�v������B���̂��߂ɂ͎l�̕��K�v�ƂȂ�B�ȉ��ł͂��̎l�̕���ɂ��ďq�ׂĂ����B

�@���Ɋ������Ǝ҂͐V�K�Q���҂ɑ��ĕs���ݔ��������I�ȏ����ŗ��p������ׂ��ł���B�������Ǝ҂����łɐݒu���Ă���l�b�g���[�N�ݔ�������̃T�[�r�X��ՂƂ��ė��p���A���̏�ɓƎ��̃T�[�r�X���\�z���ċ������s�Ȃ��`�Ԃ́u�T�[�r�X�����v�ƌĂ��B�������Ǝ҂�����ݔ����A�V�K���Ǝ҂ɂƂ��ĕs���ݔ��ł���ꍇ�A�T�[�r�X�����ɂ����ĐV�K�Q���҂��������X�N�͏d��ƂȂ�B���{�̉�����Ȃ��ꍇ�A��������ƂȂ�V�K�Q���҂ɑ��Ċ������Ǝ҂�����i��ōD���������C���Z���e�B�u�͂Ȃ��A�����T�[�r�X�s��ɂ���������ȋ��������������\���͍����B�ȏォ��T�[�r�X�����𐄐i����ꍇ�ɂ́A�s��x�z�͂�L����������Ǝ҂̍s���Ɉ��̐�����ۂ����Ƃ��K�v�ɂȂ�B��̓I�ɂ̓{�g���l�b�N�ݔ��̊J���`���◘�p�����̋K��������B�Ȃ��A���{�ɂ�����Œ�d�b�T�[�r�X����ł̋�����NTT�����̒n��d�b�Ԃɋ������Ǝ҂�����̒��p�d�b�Ԃ�ڑ����邱�Ƃɂ���Ď�������Ă���B�T�[�r�X�̒̂��߂ɂ�NTT�̒n��d�b�ԂƐڑ����邱�Ƃ��s���ƂȂ��Ă���B

�@���ɂ͐V�K�Q���҂ɂ��T�[�r�X���������łȂ��ݔ��������������邱�Ƃł���B�l�b�g���[�N�ݔ��Ɋւ����p�͌Œ��Ƃ��Ă̐��������������A�K�͂̌o�ς̎x�z���ɂ��邽�߁A���K�͐��Y�ł͎��v���������B�ݔ������̉��Ŏ��v���グ�邽�߂ɂ͐V�K���Ǝ҂���萔�ȏ�̃��[�U�[���m�ۂ��邱�Ƃ��K�v�ɂȂ�B�������u�����h���C�����e�B(1)��l�b�g���[�N���ʁi���v�̊O�����j�����݂��邽�߁A�V�K���Ǝ҂̃T�[�r�X�����Ɍڋq�x�[�X��L����������Ǝ҂Ƃ̋����ɑł������Ĉ��̃V�F�A�邱�Ƃɂ͒������Ԃ��K�v�ł���B�ȏォ��V�K���Ǝ҂̎��ƓW�J�ɂ����āA�Q����������ݔ������̎�����Njy�������ɁA�����ՂȃT�[�r�X��������n�߂Ď���ɐݔ������ւƃX�e�b�v�A�b�v���Ă������������������B������u�����̊K�i�v�Ƃ��鎖�ƓW�J���@�ł���B�Ȃ��A���{�ł͐V�K�Q�����Ǝ҂ɂ��l�b�g���[�N�\�z�̂����Ƃ��āA�@����ݔ����\�z����u�ݒu�v�����A�A���̎��Ǝ҂̃��[�U�[�Ƃ��Ă��̃l�b�g���[�N�𗘗p����u���v�����A�B�����Ǝ҂̃l�b�g���[�N�Ǝ��Ѓl�b�g���[�N���Ȃ��ŃG���A�g����s�Ȃ��u�ڑ��v�����̎O���z�肳��Ă���B�u�����̊K�i�v�V�i���I����������ɂ́A�������Ǝ҂̃A���o���h�������ꂽ�l�b�g���[�N�����iUNE�����j�̐������R�X�g��K���ɔ��f�������̂ł��邱�Ƃ��K�v�ł���BUNE�����̐��������܂�ɂ��Ⴏ��ΐV�K���Ǝ҂�����l�b�g���[�N�ɓ�������ӗ~�͎����A�����̊K�i�̉����ɂƂǂ܂邱�Ƃ������I�ɂȂ�BU�mE�����̐������ߑ�ł���ΐV�K���Ǝ҂̓l�b�g���[�N�ݔ��̌��݂����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�A�����I�ł͂Ȃ��������s�Ȃ��B���̌��ʁA�o�ό����������Ȃ���B

�@��O�ɐV�K���Ǝ҂͊������Ǝ҂̃l�b�g���[�N�Ǝ��Ђ̃l�b�g���[�N�ڑ����s�����p�҂ɑ��Ċ������Ǝҕ��݂̃T�[�r�X��ł�������𐮂��邱�Ƃ��d�v�ł���B�������v���̌����߂�s�s���݂̂ɎQ�������V�K���Ǝ҂́A�s�s���ȊO�̃l�b�g���[�N�Ƃ̐ڑ��ɂ��A�S���K�͂̃T�[�r�X�̓W�J���\�ɂȂ�B�������ڑ������̐������K�ɐݒ肳��Ȃ���Ό����I�Ȑ����̐V�K�Q�����]�߂��o�ό������Ȃ��B�ߓx�ɍ������̐ڑ������͐V�K���Ǝ҂��{���ł͔�p�D�ʐ��������Ȃ������s��܂Ńl�b�g���[�N�����O�Ō��݂��邱�Ƃ�U������B����A��������ڑ����͊������Ǝ҂̎��v�����������邱�Ƃɉ����A�V�K���Ǝ҂̌��݂���l�b�g���[�N�ݔ����œK������鐅���ɂƂǂ܂錋�ʂ������炷�B

�@��l�ɂ͒��ڎx���ƊԐڎx�����K�v�ł���B���{�ɂ����ĒʐM�s��̊J�������́A�V�K�Q�����Ǝ҂̓d�b�����̒l������NTT�ɐ�ĔF����A��ǂ��l����������NTT�Ƃ̊ԂɈ��̊i�����ێ��ł���悤��������邱�Ƃ��ʗ�ł������B�ȏオ���ڎx���ł���B�Ԑڎx���Ƃ��ẮA���Ƃ�����i������B��̓I�ɂ͐���r�W�����̍����L���҉�c�̊J�Âɂ����̂ł���B�������A�s�����Z�p�̏������ʂ��ɂ��Đ��{�����Ԃ������S�ȏ���L���Ă���Ƃ͊��҂ł��Ȃ��B���������āA���{��������݂̂ł͂Ȃ������_�@�Ƃ��Ĕ������閯�ԃv���C���[�Ԃ̈ӌ��������̂��̂��L���ɂȂ肤��B���ԃv���C���[�Ԃ̈ӌ��������}���A���炩�̃R���Z���T�X���`������邱�Ƃ͏��̕s���S�������݂���ꍇ�ɂ͓��ɗL���ƂȂ�B

�@�ȏ�̎l�_�̕��d�C�ʐM���Ƃɂ�����o�ό�������������ɂ͗L���ł���B�ʐM���R���ł͈ȏ�̕���ɉ����悤�Ȍ`�ōs�Ȃ��Ă������A�K�������S�Ă���������Ă���킯�ł͂Ȃ��B���̗��R�Ƃ��ẮA�d�C�ʐM���Ƃɂ�����K���ɘa�����肷��܂ł̐����ߒ��ɗv��������ƍl������B�ȏ�܂��āA���͂ł͓d�C�ʐM���Ƃɂ�����K���ɘa���ǂ̂悤�ɍs�Ȃ�ꂽ���͂���B

�R�D�d�C���ƂɊւ���o�c�j�I����

�@�d�C���ƂɊւ��Ă͋k��(2011)�̋c�_���Q�l�Ƃ���B�k��i2011�F137-154�j�͐��̋�d�͑̐���U��Ԃ�����œd�͎��R���ɂ��čl�@���Ă���B�ȉ��ł͋k�삪�ǂ̂悤�ɐ��̋�d�͑̐��ɂ��čl���Ă��邩���L�q����B1951�N����1973�N�܂ł͋�d�͉�Ђ͖��Ԋ�ƂƂ��Ă̊��͂����Ĉ��肵���d�͋����ƈ��������̓�𗼗������Ă����B���̗v���͑傫����_�������B���͊��Ɩ��̊Ԃɋْ��W�����������Ƃł���B���d�͂͐��E��s����C���p�N�g���[���ł̎؊��ɐ����������_�������݂����B���킦�ēd�͊e�Ђ͒ʎY�Ȃ̐���ɔ����ĉΗ͔��d�𒆐S�ɂ��Đ��͔��d��⏕�I�ɗ��p����u�Ύ吅�]�v����{���j�Ƃ��Đ����i�߂��B���͒n��Ɛ�̐��̂��ƂŊe�d�͉�Ђ��p�t�H�[�}���X�������J��L�������Ƃł���B�d�͉�Ђ͒P�Ƃł̒l�グ�ɂ���Ď���̒n��̏���҂���̔��������Ƃ����ꂽ���ߒl�グ�����Ȃ����߂̌o�c�w�͂��s�Ȃ����B���q�͔��d�̕���ł͊��d�͂Ɠ����d�͂���w�������s���A1970�N11���Ɋ��d�͔͂��l�����ꍆ�@�̉^�]���ɊJ�n�����B�ȏ�̓�_���疯�Ԋ�Ƃ̊��͂�����ň���I�ȓd�C�������\�ɂ��Ă����B������1973�N�̐Ζ��V���b�N�ɂ���Ď��Ԃ͕ς�����B�d�͉�Ђ͈��苟���̈ӎ����ˏo���A����ȋ����̈ӎ�������n�߂��B���R�͓�_�������B���Ɋ����W�̕ω��ł���B�����W�̕ω��͓d���J�����i��𗘗p������t���ɂ�錴�q�͐��i�����������ł������B���������̂������Ċ�����̉��Ƃ��Ă̍���Ƃ��Đi�߂Ȃ��ƌ��q�͊J���͂ł��Ȃ��Ȃ����B���̌��ʁA���Ɩ��ْ̋��W�͎���ꂽ�B���ɃR�X�g�ӎ��̊��ł���B���R�X�g�����i�ݓd�C�����̒l�グ�̕K�v���ɔ�����悤�ɂȂ����B�d�͊e�Ђ͐��_�̔ᔻ�����킷���߂ɑ����݂����낦�Ăقړ������ɗ���������s�Ȃ��Ƃ����s���ɂł�悤�Ȃ����B���̌��ʁA�e�ЊԂ̃p�t�H�[�}���X�����͎����Ă��܂����B���̌��ʁA1980�N��ɂȂ�Ɛ��E�I�Ȏs���`�A�K���ɘa�̎�����}���邱�ƂɂȂ�d�͋ƊE�Ɏ��R�����K�v�ł���Ƃ�����C���䓪�����B2000�N�A2004�N�A������2005�N�ɑ�����v�Ƃ���i�K�I�Ɏ��R�����삪�g�傳�ꂽ�B2000�N����ɂ̓A�����J�̃G�l���M�[��ЃG�����������{�@�l��ݗ������{�s��ւ̍U�������߂Ă����B���d��Ƃ̌`���Ƃ����G�������Ђ̓��{�i�o�ɂ���Ĕ����d�����̈��͂����܂����B�������A2001�N�ɃG�������Ђ��j�]��2004�N����n�܂����������i�̏㏸�ɂ���Č��q�͐��i�̋@�^�����܂�A���S���R���͎�������Ȃ������B���R���̒�~�ɂ���Ďs�ꋣ���ɂ��Ċ�������������B�ȏオ��ォ��ߔN�܂ł̏ł���B

�@�k��͌��݂̎��R��������Ă����ᔻ���Ĉȉ��̎{������B�n�敪�����Ȃ������Ƃɂ���ď\�d�͉�ЊԂł̋����������������\�d�͉�Ђ̉����ё̎��̕ϗe��ڎw���ׂ��ł���B�k��͔����d�����i�A���o���h�����O�j�ɂ͔ے�I�ȗ���ł���B����ɂ͓�_�̗��R������B���ɂ͓��{�̓d�͋ƊE�̍ł��D�ꂽ�����͒�d���������n���^�c�\�͂̍����ł���B����͔����z�d��т̐��������̐��̂��ƂŔ|���Ă������̂ł���B�����z�d�����́u��ɒ�d�����Ȃ��v�Ƃ����g�������ޏk�����A�d�͉�Ђ̌���͂���ނ����邨���ꂪ����B���̗��R�͔��d�Ƒ��d������A���v�͏グ�₷�����d�̓������i�ވ���A���v���o���ɂ������d�ɂ��Ă͓������x��邱�ƂɂȂ肩�˂Ȃ��Ƃ������ł���B2000�N����2001�N�ɔ��������A�����J�E�J���t�H���j�A�B�̓d�͊�@�͑��z�d�Ԃւ̓����̒x�ꂪ���̍��{�ɂ������Ƃ����Ă���B�ȏ���܂Ƃ߂�ƈȉ��̎l�_�������̑��i�ɕK�v�ł���B�@�����E�ƒ�p�̋K��������Ȃ����d�͂̊��S���R������������A�A�A�W�ݔ��{�I�Ɋg�[�������̋Z�p�I�������菜���A�B�d�͉�Ђ̃J���e���I�}�C���h��Ŕj����A�C�u30���������ʁv�Ȃǂ̋K�����ɘa���A�����R�X�g������������B�ȏ�̎l�_���k��̎咣�ł���B

�@�ȏォ��{�_���ł͓d�C���Ƃɂ�����K���ɘa�ɂ����āA�d�͂̈��苟���ւ̕s�m��������A���o���h�����O�i�����d�����j�͓��{�̓d�͎s��ł͓K�ł͂Ȃ��ƍl���A�@���S���R���A�A�A�W�ݔ��̊g�[�A�B�J���e���I�}�C���h�̑Ŕj�A�C�����R�X�g�̈����������咣������̂Ƃ���B�����̎l�_���Ȃ��d�͎��R���̐����ߒ��̒��Ŏ������邱�Ƃ��ł��Ȃ����������O�͂ŕ��͂��Ă����B

�S�D�K���ɘa��i�߂Ă������{�̐����o�ςɊւ����s����

�@�{�߂ł͋K���ɘa��i�߂Ă������{�̐����o�ύ\���Ɋւ����s�����͂���B1980�N��ȍ~�̋K���ɘa��i�߂Ă��������o�ύ\���͂�����s�����ł͂���������{�̐���V�X�e�����ω������邱�Ƃ��咣���Ă����B�����i1983�j�͐����{�̐����o�ϑ̐����u�����I��^������`�v�ƕ��͂����B�u�����I�v�Ƃ͐�㊯���哱�����������Ă������Ƃ��w���A�u��I�v�͎s���������̊NJ����ɓ���悤�Ƃ���X���A�u������`�v�̓C�V���[���ƂɌ`������镔���A���̏W�܂�A�����I�ȗ�����������߂ċ����W�܂���w�����̂Ƃ��Ē�`����Ă���B�����͊����̉e���͂͋����ƕ��͂��Ă��邪���{�̋}���ȍ\���I�ϓ��̌��ʁA�����D���͊ɂ݂����ł���ƌ��_�t���Ă���B�є��i2007�F69-97�j�́A���{�̐��{�ƎЉ�̋��E�����m�łȂ����Ƃ��咣���Ă���B�����̊֘A�c�̂����e�Ȓ��������͊֘A�c�̗̂��v���\���������S���Ă���B�����̋ƊE�c�̂Ȃǂ͎���̗��v�̑�ق��W����Ȓ��̊����Ɋ��҂��A�s�f�̓w�͂𑱂���B�Ȓ������̈ӎv����V�X�e���ɂ����鐭��`���̏o���_�͂��ꂼ�ꂪ�������Ă���ƊE�Ȃǂ̏��c�̂ł���B�ȏォ�犯�����͎Љ�I�Ȋ�Ղ������Ă���ƌ��_�t���Ă���B

�@���{�i2000�F104-108�j�̓��{�o�ςɂ�����K���ɘa�Ɋւ���l�@���܂Ƃ߂�ƈȉ��̂悤�ɂȂ�B�����{�ɂ�����K���͌��v�������肩���R�Ɛ�ł���Ƃ݂Ȃ���Ă������v���Ƃɑ��čs���Ă����B�����́A���������K���[�u�͋K���̑ΏۂɂȂ����Y�Ƃɂ����ċK���̗��v���������B�K���̗��v�͎����z���̃��X��K�����{�̂��߂̒��ړI�R�X�g�Ƃ������K���̃R�X�g������Ƃ݂�ꂽ���A����Ȃ��Ƃ��Ă��K���̃R�X�g�͗e�F�ł���ƍl����ꂽ�B�K���̑ΏۂƂȂ����Y�Ƃ͂�����u�^�e����s���v�Ŏ��{���ꂽ���߁A�K�������̖ړI���B������A�ی삪�ߑ�ɂȂ��Ă��A�K������ɋ��������Z�k���ꂽ�W�͊����̗��v�����������������ɂ͌�����Ȃ������B������1970�N��ȍ~�A�Y�ƍ\���̕ω��A�Z�p�v�V�ɂ���ċK���̌o�ύ����������ꂽ�ƍl������悤�ɂȂ����B����������w�i�Ƃ��ĐV���R��`�A�V�ێ��`�̌o�ώv�z���������悤�Ȃ����B1970�N��ȍ~�̃X�^�O�t���[�V�����̒��ŐM�������A�u���{�̎��s�v�_���L���Z���������Ƃ̉e�����傫���ƍl������B

�@�P��i����2010�F77-144�j�́A���{�̐���`���́u��v�́A�ʂ̏��ǏȒ����j�Ƃ��āA�����ɉe���͂��s�g����ƊE��c�����W�������́u�O�p�`�v�̌`���Ƃ邱�ƂɂȂ����ƍl�@���Ă���B�ƊE�ȂǏ��W�c�̗��v�i���鐭��̍���Ǝ��{���������S���A����ɂ���Ď��R����}�ɑ���Љ�I�x���B����̂��������B���ʂƂ��Ď��R����}�������I�ɐ�����S���A�Ȓ��Ɉ��肵������`���̏��ۏႷ��O�ҊԂ̍D�z�������́u�S�̎O�p�`�v�̕����\�����x���Ă����B��������_�̗��R�ɂ��u�S�̎O�p�`�v�̕����\���͕���Ă������ƂɂȂ�B���ɐ������s�ւ̐��_�̔����ƃo�u���o�ϕ����̌o�ϒ�ɂ����90�N��O���܂łɁu�S�̎O�p�`�v�͒o�ɂ������ƁA���ɁA�K���ɘa�̐���v�z������̒����ƂȂ������ƂŁA�K���ɘa���S�̂Ƃ��đ��i���ꂽ���Ƃł���B1970�N��ȍ~�͊��������Ƃ̍s�������E����\�͂����ނ��u�S�̎O�p�`�v�̂Ȃ��̑��ΓI�ȉe���͂̕��z���A�������琭���ƂƗ��v�W�c�ւƈړ������ƍl�@���Ă���B

�@���{�̐����o�ϑ̐����I�ɕ��͂������̂ɐΓc(1992)�̌���������B�Γc�͓��{�̐����ߒ��E�����̐��̂Ƃ炦�����߂�����70�N��㔼�ȍ~�̐V�������_�����Ƃ��āu������`�v�̕��@�A�T�O�����邱�Ƃ��咣����B���̂����Œ������Ԃ�̐����܂Ƃ߂āu���{�^������`�v�ƒ�`����B���{�^�̏C����������͓̂�_�̗��R���������B���ɂ͑�����`�̓o��̎����̓��ꐫ�ł���B���{�ł͉��Ăɂ�����5�A60�N��ɂ����闲��������30�N�Ȃ�����20�N�̒x��������đ�����`���e���͂����ɂ��������B���ɂ͓��{�̐����͑�����`����Ƃ����������̈ʒu�Ɩ����̌ŗL������A�����J�̏ꍇ�Ƃ͋�ʂ��������������Ă���ƍl�����Ă��邱�Ƃł���(2)�B�]���x�z�I�ł����������́u���E���E���̃p���[�G���[�g�x�z�v���ł������B�܂莩���}�A���E�A����������̃A���[�i��Ɛ�I�Ȃ����͉ǐ�I�Ɏx�z���A��ʂ̎s���ɂ�閯���`�I�R���g���[����s�\�ɂ��Ă���ƔF������Ă����B���������]���̌����ɑ��ĐV�����̘_�҂����͎�Ƃ��ăA�����J�ɂ����ēW�J���ꂽ������`�̕��@��Βu���A���̘g�g�݂ł����ē��{�̌���͂��邱�Ƃŋ����̐����w�Ƃ͕ʂ̓��{�̐�������`���o�����Ƃ����B�������������͂��������ŐΓc�́A�u���{�^������`�v�́u�����̐��v���x���ɂ����đ��ƂɃo�C�A�X�̂��������\�����A���{�̍ĕ��z�@�\�̂������c�߁A���̌��ʂƂ��āu�����o�ρv�̍\���́u���v�W�c���R��`(3)�v�̕a����������ނ��ƂɂȂ�Ǝ咣����B�ʓI���v�ɊҌ�����₷�����z����͈�ʂɎ����}=������=���c���̉�������������ł���A�����}�ɂƂ��Ắu�����I�s��v�ɂ�����d�݂Ƃ�����ɂ���ė��v�W�c�͑I�ʂ����X��������B���̂悤�Ȑ��i�����т��u�����ߒ��v�͂��͂⑽����`�Ƃ�Ԃ̂͂ӂ��킵���Ȃ��A���̕a���`�ԂƂ��Ắu���v�W�c���R��`�v�̊T�O�����Ă͂܂�Ƃ�����B

�@�ȏ�܂��Ė{�_�ł͓��{�̐����o�ϑ̐����I�ɕ\�����Ƃ̂ł���u���{�^������`�v�͘g�g�݂Ƃ���B�{�_�́u���{�^������`�v�͐Γc�̒�`�����ł͂Ȃ��A�{�߂ŋL�q���Ă����������܂ނ��̂Ƃ���B�{�_�́u���{�^������`�v�͈ȉ��̂悤�ȓ��������B

(�@) �����̊֘A�c�̂����e�Ȓ��������͊֘A�c�̗̂��v���\���������S���Ă���B

(�A) �K���̑ΏۂƂȂ����Y�Ƃ͂�����u�^�e����s���v�Ő����{����Ă����B

(�B) ���݂͊����D�����h�炢�ŁA�����ƂƗ��v�W�c���e���͂������Ă���B

(�C)���ƂɃo�C�A�X�̂��������\����������`�̕a���`�ԂƂ��Ắu���v�W�c���R��`�v�������炵�Ă���B

�@(�@)�Ɋւ��Ă͊����D�ʂ��h�炢�ł��Ă��錻�݂ł��ω����Ă��Ȃ��B�e�Ȓ��͎Љ�ɐ[���Z�����Ă���A�֘A�c�̗̂��v��\�o��������͕ς���Ă��Ȃ��B(�A)�Ɋւ��Ă͋K���ɘa���i��ł��Ȃ����삪�������鎖������A�u�^�e����v�s���̕��Q���������ƍl������B(�B)�Ɋւ��ẮA�������s��o�ς̒�ɂ���āu�S�̎O�p�`�v���o�ɂ��Ă��邱�Ƃ��炢����B(�C)�Ɋւ��Ắu�����ߒ��v�����{�ƌ��т������ƂȂǂɂ���Ęc�߂��Ă��邱�Ƃ��炱�����������������Ă���Ƃ�����B�u���{�^������`�v�ɂ͈ȏ�̎l�̓��������邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B�ȉ��̎��ᕪ�͂ł͂����̓������\��Ă��邱�Ƃ𖾂炩�ɂ��邱�Ƃœ��{�^������`�̌��E�������B

(�r���j

(1)����҂��������̃u�����h���J��Ԃ��w�����A�����̑�ւƂȂ�u�����h������ɂ�������炸�K�R�I�ɂ��̂������̃u�����h���w���������邱�Ƃ������B

(2)�_�[���͌��㖯���`���|���A�[�L�[�ɂƂ��ĕK�v�����̈�Ƃ��āu�Љ�I������`�v�̑������x�̑��݂������Ă���(�Γc1992�F19-20)�B�Љ�I������`�Ƃ́u���݂ɑ啝�Ȏ����������Љ�g�D�̑��l���v�Ƃ��Ă���B�{�_�ł���������`�Ƃ͂����Ƀ_�[���̂����Љ�I������`�������Ă���B

(3)��l�͂Ō�q���邪�A�u���v�W�c���R��`�v�Ƃ͈ȉ��̂悤�ȈӖ������B�����I�����`�_�ɂ����Ė����`�̐����̂��߂ɍm��I�ɕ]������Ă��鎩���I�W�c�̑��݂��A�A�����J�Љ�̕����ɂ����Ă������Ė����`�̌�ނ����ƂɂȂ��Ă���B�����̓��E�B�[�������I�����`�_��ᔻ���邽�߂ɗp�����p��ł���(�Γc1992�F162)�B

���Q�́@�d�C�ʐM���Ƃɂ�����K���ɘa�̐����ߒ���

�@�{�͂ł͓d�C�ʐM���Ƃɂ�����K���ɘa�̐����ߒ����l�@����B�d�C�ʐM���Ƃɂ����Ė{���\�ł���͂��̋K���ɘa�͎��s���ꂽ�Ƃ͂��������̋K���ɘa�ɂ͑傫�Ȍ��E���������B�{�͂ł͂��̌����͋K���ɘa��i�߂����{�̐����o�ύ\���ɂ������Ɖ��肵�d�C�ʐM���Ƃɂ����鐭���ߒ����l�@����B�{�͂ł͓d�d���Ж��c�����s�Ȃ���1980�N�㔼����2000�N��O���܂ł�Ώۂɍl�@����B���̗��R�Ƃ��Ă�1980�N���ɓd�d���Ђ����c������ʐM���R�����J�n���ꂽ���߂ł���B���̒����ԁA���{�̓d�C�ʐM����́A�d�b�̕��y�ɂ�鍑�������̑��i�ƌo�ϐ����̑��i���ڎw����A�ȉ��̓�_�̐����ڕW���f����ꂽ�B���Ɂu�ϑv�̉����A���ɑS���_�C�A���������̓�ł���B����E���ɂ����{�̓d�b�l�b�g���[�N�͓d�b�ǂ̘Z���A�d�b����̔�����������œI�ȑŌ����Ă������߂ł���(�{�c2005�F52-53)�B�ȏ�̓�̐����ڕW�ƌ��v���Ƃɂ����鎩�R�Ɛ萫�̑��݂ɂ���ēd�d���Ђ͓Ɛ�I�ɓd�C�ʐM���Ƃ�i�߂Ă����B�������A1978�N�̑S���_�C�A���������̒B����1980�N��͂��߂̏��ʐM�ɂ�����Z�p�v�V�ɂ���ēd�C�ʐM�����������悤�ɂȂ����B�V���ȕt�����l�T�[�r�X�����y�����ɂ͓d�d���Ђɂ�����̓Ɛ��Ԃ͑ł��j����K�v������ƍl������悤�Ȃ���(�{�c2005�F53-54)�B�������ēd�d���Ж��c�����s�Ȃ��d�C�ʐM���Ƃɂ�����K���ɘa���i�߂���悤�ɂȂ�B

�@�{�͂̍\���͈ȉ��̂悤�ɂȂ�B���߂ɂ����Ă͘a�c�i2011�j�̂������ƁE�s�ꃂ�f���̗ތ^�͂��A�{�͂ɂ����鐭���ߒ����̗͂��_�g�g�݂𖾂炩�ɂ���B���߂ɂ����Ă͐�ォ��d�d���Ж��c���܂ł̓d�C�ʐM����͂���B��O�߂ł͓d�d���Ж��c����NTT�����_���͂���B��l�߂ł͋�������̑O�i�ƌ�ނɂ��ĕ��͂���B�Ō�ɓd�C�ʐM���Ƃɂ�����K���ɘa�͂����܂Ŋ��������̐��̂��Ƃōs�Ȃ��Ă������Ƃł�����E�����������Ƃ𖾂炩�ɂ���B�ȏオ�{�͂̍\���ł���B

�P�D���ƂƎs��̊W

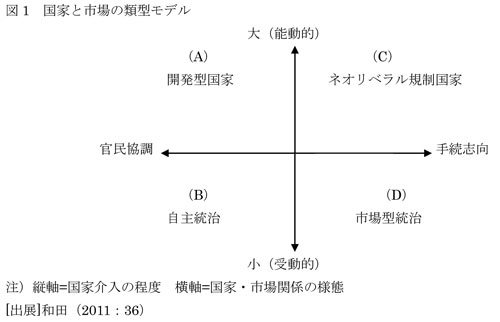

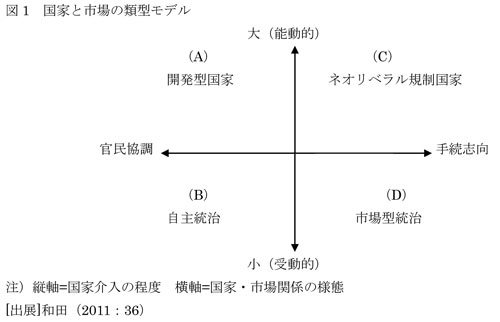

�@�a�c�i2011�F31-48�j�́A���ƂƎs��W�̗l�Ԃ��l�ɗތ^�������ʐM�Z�N�^�[�ɂ�����K���ɘa�̐����ߒ��͂��Ă���B�l�̗ތ^�Ƃ́iA�j�J���^���ƁA�iB�j���哝���A�iC�j�l�I���x�����K�����ƁA�iD�j�s��^�����̎l�ł���B�iA�j�̊J���^���ƂƂ͍��Ƃ��哱���������A����������m�ɕ������ƂȂ����ʂ̖ڕW�Ɍ��������ӌ`�����Ȃ���郂�f���ł���B�iB�j�̎��哝���Ƃ͎��R���������̖��ԃA�N�^�[�ƍ��Ӊ\�Ȕ͈͂Ői�߂��A�s�ꋣ���͎����I�ɂ͐������ꂽ�܂܂ł���Ƃ������f���ł���B�iC�j�̃l�I���x�����K�����ƂƂ́A���Ɖ���͋��͂ɂȂ������̂́A���ꂪ�����I�Ȏs��u���̃��[���Ɋ�Â����̂Ŋ����̖������s�ʉ����ꂽ���f���ł���B�iD�j�̎s�ꓝ���^�Ƃ͍��Ɖ�����������A�s�ꋣ�����蒅���Ă���A�N�^�[�̗��v�̔z���͂��̌��ʂɈς˂��Ă��郂�f���ł���B�@�Ȃ��A�iC�j�̃l�I���x�����K�����Ƃɂ�����K���Ƃ́A���ƃA�N�^�[�̍ٗʂ�r���邱�Ƃ��w���B�l�I���x�����K�����Ƃɂ����郋�[���̐ݒ�Ǝ��s�ɍۂ��Ă̖ړI�́A�s�ꋣ���̑n�o��s��K���̊��p�ɂ���A����̌o�ϓI���ʂ����Ƃł͂Ȃ��B�ȉ��̐}�ňȏ�̃��f���������B

�@�a�c�͈ȏ�̗ތ^�����Ƃɏ��ʐM�Z�N�^�[�Ƌ��Z�Z�N�^�[�ɂ�����K���ɘa�̐����ߒ��͂����B���ʐM�Z�N�^�[�ɂ����ẮiA�j�̊J���^���Ƃ��疯�ԃA�N�^�[�ł���NTT���哱����iB�j�̎��哝���ւƈڍs�����ƌ��_�t���Ă���B����A���Z�Z�N�^�[�ł́A�iA�j�̊J���^���Ƃ���u����̎��s�v��ʂ��āiC�j�̃l�I���x�����^�K�����Ƃւƈڍs�����ƌ��_�t���Ă���B�a�c�̎咣������Z�N�^�[�ɂ�����iA�j�J���^���Ƃ���iB�j�̎��哝���ւ̈ڍs�Ƃ��������{�_�͂Ƃ�B�J���^���Ƃ��玩�哝���ւ̈ڍs�Ƃ������͘g�g�݂̂��ƈȉ��œd�C�ʐM���Ƃɂ�����K���ɘa�̐����ߒ��͂���B

�Q�D��ォ��d�d���Ж��c���܂�

�@�{�߂ł͓d�C�ʐM���Ƃɂ�������A�N�^�[�ł���X���Ȃ�NTT�ɒ��ڂ��A�X���Ȃ�NTT�̊W�����̔����܂ł����̂ڂ��ĕ��͂���B�Ȃ��A��ȕ��͂̑ΏۂƂȂ�̂͑���E���ォ����Ւ���ʂ��Ă̓d�d���Ж��c���܂łƂ���B�d�C�ʐM���Ƃɂ����ēd�d���Ђ͓d�C�ʐM����̎哱��������A�����I�Ɂu���哝���v���������Ă����B�������d�d���Ђ̖��c���ɂ���ėX���Ȃ́u�����v�ւ̊i�グ�����悤�ɂȂ�A�ꎞ�I�Ɂu�J�����Ɓv�̗l�Ԃւƈڍs�����B�ȉ��ł͐�ォ��d�d���Ж��c���܂ł̐����ߒ��͂��邱�ƂłȂ��u���哝���v����u�J�����Ɓv�ւƈڍs�������𖾂炩�ɂ���B

�@1885�N�ɔ����������M�Ȃ͗X�����ƂƓd�C�ʐM���Ƃ��������钆�������ł���A���̊����̈�͍L��ł������B����E����ɓ��{��GHQ�ɂ���Đ�̂����ƒ��M�Ȃ͗X���ȂƓd�C�ʐM�Ȃɕ��������B1952�N�ɃT���t�����V�X�R���a�����A��̂��I������Ɠd�C�ʐM�Ȃ͔p�~����ʐM�s���A�͗X���ȂɏW�ꂽ�B����A�ʐM���Ƃ̐��s�͓d�d���Ђ��S�����ƂɂȂ����B���ۓd�C�ʐM���Ƃ�53�N�ɍ��ۓd�M�d�b�iKDD�j���S�����ƂɂȂ������A�����d�C�ʐM�Ƃ͓d�d���Ђɂ��Ɛ莖�ƂƂ��ĉ^�c����邱�ƂɂȂ����B�������ď��������̗X���ȂƂ��̊ē��ŒʐM���Ƃ��^�c����d�d���ЂƂ����̐����m�������B�������X���Ȃ̓d�d���Ђɑ���ē����͌`���I�Ȃ��̂ɂ����߂��Ȃ������B���̗��R�͓�_�������B���ɓd�C�ʐM���ƂƂ͎��Ƃ̐��s���̂��̂ɂق��Ȃ炸�A���Ƃ��z�����������ĂƂ������z���̂��X���Ȃɂ͕s�����Ă�������ł���B���ɓd�C�ʐM�Ɋւ���l�ނƏ�d�d���Б��ɏW���������ƂŁA�X���Ȃ��Ǝ��̒ʐM����𗧈Ă���\�͂ɖR������������ł���B�ȏォ��d�C�ʐM���Ƃ̔����ȍ~�͖{�͑��߂̊����W�̃��f���ł����Ƃ���̓d�d���Ђ��哱����u���哝���v�̓���������Ă����B�������A�d�d���Ђ͐��{�̋@�ւ̈�ɉ߂��������܂Ŗ��ԃA�N�^�[�ɑ���������̂ł����Ȃ�����(�a�c2011:55-57)�B

�@1981�N�ɐݒu���ꂽ���Ւ����ݒu���ꂽ�B���Ւ��̊����́u�����Ȑ��{�v�̃L���b�`�t���[�Y�ɗv�����v�̐��i�ł���C��̓I�ɂ́C�����̍팸�C�o�ϊ����̎��R������ыK���ɘa�C����ɓ��{���L�S���C�ꔄ���ЁC����ѓd�d���Ђ̎O���Ђ̖��c������Ă��ꂽ�B�d�d���Ђ͍��S�Ƃ͈قȂ荕�����v�サ�Ă������C����̋Z�p�v�V�ɑΉ����C����ȃT�[�r�X�����\���ȓ����Ҕ\�͂������߂ɓd�d���Ђ͖��c���̕����ʼn��v�����̂��]�܂����Ƃ��ꂽ�B�ȏ�̓����ɑ��ēd�d���ЂƗX���Ȃ͈ȉ��̂悤�ɑΉ������B�d�d���Ђ͓Ɛ�I�n�ʂ��������ƂɂȂ閯�c������{�I�Ɏx�������B���̔w�i�ɂ͐ΐ쓇�d�����珵�����^�����قɂ��������v���������B���c���ɂ���Ė@�I�����������Ɩ��͈͂�ϋɓI�Ɋg�債�e�͓I�ɗ�����ݒ�ł���悤�ɂȂ邩��ł������B�E���̋��^����������ŏ��F���ꂽ�\�Z�ɔ���ꂸ�Ɍ��߂邱�Ƃ��ł��邽�ߌo�c�ʂł��傫�Ȏ��R���l���ł���͂��ł������B�X���Ȃ��d�d���Ђ̖��c�����x�������B���̗��R�Ƃ��Ă͗X���ȂƓd�d���Ђ̊W���č\�z�ł��邽�߂ł������B�d�d���Ж��c���͗X���Ȃ́u�����v�ւ̊i�グ��}��D�@�ł������B�d�d���Ђ����c�������C�d�d���Ђ������K���Ƃ��Ď��{���Ă����K����X���Ȃ����{���邱�ƂɂȂ�X���Ȃ̌������g��C��������邱�ƂɂȂ���B�X���Ȃ͎����}�̗v���ɉ����ēd�C�ʐM���v�O�@�Ă��N��������֒�o�����B�d�C�ʐM���v�O�@��1984�N�ɐ�����1985�N�Ɏ{�s����d�C�ʐM���Ƃ̓Ɛ�ɏI�~�����ł��ꂽ(�{�c2005�F54-56)�B�������X���Ȃ͓����C���c�������d�d���Ђ̒n�敪����]��ł����B�X���Ȃ͋��������Ƃ��������I�ϓ_����ѓd�d���Ђ̋K�͏k���ɂ��d�d���ЂƂ̌��͊W��D�ʂɓ]���悤�Ƃ̐헪���܂ނ��̂ł������ƍl������B����A�d�d���Ђ͑S����̂Ŋ�����ЂɈڍs���邱�Ƃ��]�܂����Ǝ咣���A�������c���ɑ��Ė��m�ɔ������B�̋��{�͊������������@�l��������ŁA�����������c������Ă�����B���̂��ߓd�d���Ђ����X���Ȃ��D�ʂɗ������Ǝv��ꂽ�B���������{�͂��̌�̌o�Y�Ȃ�呠�ȂƂ̒������o�ďo�����\�ꍀ�ڂɂ��ْ�Ăł͓d�d���Ђւ̓����Ђւ̈ڍs��搂�ꂽ����C�����Ȃǂ̐V��Ђ̂�����Ȃǂɂ��Ă͏\�N��ɐ摗�肳�ꂽ�B����͑S�d�ʂ𒆐S�Ƃ����d�d���Ђɂ�铭�����������������̂ƍl������B�������ł͗X���Ȃ��Ë���]�V�Ȃ����ꂽ���d�d���Ж��c���ŗX���Ȃ͂��̌����g�債���B��̓I�ɂ͈ȉ��̂悤�ɂȂ�B�m�s�s�ɑ��錠���ɂ��Ă͎��ƌv��A�����̔C�ƂȂǂ̏d�v�s�ׂ��K���ΏۂƂȂ����B�d�d���Ђ̒S���Ă����@��̔F�蓙�̍s���@�\���m�s�s���番������X���ȂɈڍs�����B�����̂m�s�s�ɑ��錠�������ɂ��킦�A�X���Ȃ͓d�C�ʐM���ƂɊւ���V�K�Q���Ɋւ��L�͂ȋK�������̍�������ɂ���(�a�c2011�F71-87)�B

�@�ȏォ��{�߂ł͓d�C�ʐM���Ƃɂ�����哱�����d�d���Ж��c�����o�ēd�d���Ђ���X���ȂɈړ������Ƃ������Ƃ𖾂炩�ɂ����B�ȏ�̐����ߒ��͖{�_�ł����u���{�^������`�v�� (�A) �K���̑ΏۂƂȂ����Y�Ƃ͂�����u�^�e����s���v�Ő����{����Ă����Ƃ��������ɓ��Ă͂܂��Ă���B(�A)�Ɋւ��ẮA�d�d���Ђ�X���Ȃ��NJ����ɂ����Ă����_�ł��Ă͂܂��Ă���Ƃ�����B�������A�d�d���Ж��c���̌�̋K���ɘa�̉ߒ��ɂ����Ă͕K�������X���Ȃ��D�ʂł��葱�����킯�ł͂Ȃ������B��O�߂ł͗X���ȂƂm�s�s�̊Ԃ̌��͊W���ǂ̂悤�ɕω����Ă����������q�ׂ�B

�R�D�m�s�s�������i1980�N��㔼�`2000�N��O���j

�@�{�߂ł͍ĔR�����m�s�s�����_���ƗX���Ȃ̋�������̌�ނ̓�͂���B���̂m�s�s�����_���͓d�C�ʐM�R�c��Ȃǂŋc�_����d�C�ʐM���Ƃɂ����鋣�����i����̈�Ƃ��ċc�_���ꂽ�B���ʂƂ��Ăm�s�s�͂m�s�s���A���A�f�[�^�A�R�~���j�P�[�V�����A�h�R���̌܂ɕ������ꂽ��������Е����ł��肻�̈�̐��͈ێ�����A�m�s�s�ɗL���Ȍ��ʂƂȂ����B���̋�������ł͑��ݐڑ����̖��͑ΏۂƂ���B�d�d���Ж��c����A�����Ȃ�1990�N��㔼����m�s�s�ɑ��đ��ݐڑ����������ĐV�K�Q���҂̈琬��}�����B������2000�N��ɂȂ�Ƒ����Ȃ͑��ݐڑ����̒l�����ɑ��ď��ɓI�Ȏp����������悤�ɂȂ����B�ȏ�̓�̔w�i�ɂ������̂͗X���Ȃ̌����̒ቺ�Ƃm�s�s�̌��������ł������B�ȉ��ł͂m�s�s�̌������������_���Ƒ��ݐڑ����̐����ߒ��̓�͂��邱�Ƃłǂ̂悤�ɗX���ȂƂm�s�s�̑��ΓI�Ȍ��͊W���ω����Ă��������͂���B

�@�m�s�s�����͑��Ւ��ɂ���N���ꂽ�̂��A1983�N�̐��{�E�����}���ӂƂ�������m�s�s�@�̋K�萮���ȗ��̉ۑ�ƂȂ��Ă����B���Ƃ��Ƃ̐��{�E�����}���ӂł̐摗����Ԃ͏\�N�Ƃ���Ă������d�d���Ў��g�̒Z�k���v���������Ăm�s�s�@�ł͌ܔN��̍Č������K�肳�ꂽ�B���̂m�s�s�@�̌��������������ǂ���Ƃ��ėX���Ȃ͕��������N�������邱�ƂɂȂ�B���̔w�i�ɂ̓A�����J�ɂ����čs��ꂽ�`�s���s�����̐�Ⴊ�������B�ŏ��ɍs��ꂽ�m�s�s�����Ƃ��Ă̓f�[�^�ʐM���Ƃ̕���������B�m�s�s�̃f�[�^�ʐM���Ƃ͓d�d���Ў���̂P�X�U�V�N�ɐ݂���ꂽ�B���̔w�i�ɂ͓d�q�����@�ƃR���s���[�^�̋Z�p�I�ȗގ�����R���s���[�^�̏������Ɋւ���Z�p�n�O���[�v�̌��ʂ����������B�������d�d���Ђɂ��R���s���[�^�������T�[�r�X����ւ̐i�o�͂˂ɎY�ƊE��o�Y�ȂƂ��a瀂����B�o�c�A�Ȃǂ̓R���s���[�^�E�V�X�e���̐��i�ɂ�����d�d���Ђ̖������p���̒Ƃ����u���݂����v�Ɍ��肷�ׂ��Ƃ������o�����B�f�[�^�ʐM�ɐi�o�����d�d���Ђ́u���ƈ����_�v�ɑ��āA�����������Ȃnj������̍���������[�Z�p�̊J���ɐ�S����Ƃ����������ݕ����_���咣�����B���������̌�����ƈ����ᔻ�͂����܂�Ȃ��������߁A���Ւ��͂����������ɔz�����Ď����̊�{���\�ł͓d�d���Ђ��ܔN�ȓ��ɒ������ʐM��Ђƕ����̒n��ʐM��Ђɕ�������ƂƂ��Ƀf�[�^�ʐM�Ȃǂ̕�����i�߂�Ƃ����B�A�����J�ɂ����Ă`�s���s�̕����q��Зv�����ۂ��ꂽ�ȏ�A�m�s�s�͕����͎d���Ȃ��ƍl���A�f�[�^�ʐM���ƕ����̕��j�𖾂炩�ɂ����B���c����̂m�s�s�͂�蕪���ɐϋɓI�Ȏp����������悤�ɂȂ�X���Ȃ����������[�u���Ε�����F�߂�p���ł������B���������[�u�Ƃ��ėX���Ȃ͂m�s�s����V��Ђւ̏o���䗦���\�N��A����ѓ�\�ܔN��Ɍ\�p�[�Z���g�A��\�܃p�[�Z���g�Ɉ��������邱�Ƃ�ڎw�����ƂƂ��A�m�s�s�f�[�^�ʐM��1988�N5���ɐݗ����ꂽ�B�f�[�^�ʐM�̕����ߒ��ɂ����Ă͂m�s�s�̌����������Y�ƊE����̗v�]�ɐϋɓI�Ɍĉ����m�s�s�̌��������������ߒ����哱�����B�m�s�s�͂m�s�s�f�[�^�ʐM�Ƃ̊ԂŎ��{�A�l���ʂŖ{�̂Ƃ̈�̐���ۂƂ�������̖]�ނ������ōĕ҂𐬂��������B����A�X���Ȃ͂m�s�s�ɑ��đ傫�ȉe�����y�ڂ����Ƃ��ł��Ȃ�����(�a�c2011�F88-93)�B

�@�m�s�s�{�̂̕����ɂ����Ă��X���ȂȂǂ̒�R�ɂ������̂̃f�[�^�Ɠ��l�̉ߒ������ǂ����B�m�s�s�{�̂̕����͓�x�ɂ킽��_�����s��ꂽ�B��ꎟ�_���͖��c���̌ܔN��ɂ�����1990�N�ɕ���������d�C�ʐM�R�c��\�ł���A��_����96�N�̓d�C�ʐM�R�c��̍ēx�̓��\�ł���B��ꎟ�����_����1988�N�ɗX���Ȃ��d�C�ʐM�R�c��Ɂu����̓d�C�ʐM�Y�Ƃ̂�����v�����₵�Ďn�܂����B���N���[�g�����ɂ���Ăm�s�s���ق̐^�����ߕ߂��ꂽ���Ƃ�����m�s�s�Ɋւ��鐢�_�̊S�͍��܂��Ă����B�m�s�s����1989�N�̒i�K�ł̓A�����J�̃��f���ł��镪����P���ɈڐA���Ă����܂������Ȃ��Əq�חX���Ȃ����������B���̈���ňړ��ʐM�Ȃǂ�z�肵�ꕔ���Ƃ̕����͂��肤��Ƃ������_���̗��Ƃ��ǂ�������������B�m�s�s�̑g�D�ƌٗp�̒��j�ɂ�����n��Œ�ʐM�̕����͋��ۂ�����̂́A���ӓI�Ȏ��Ƃ̕����ɂ͑Ë��Ƃ��ď_��ɉ�������̂ł������B���̌�A1989�N7���ɍs��ꂽ�Q�@�I�ɂ����ă��N���[�g�����Ə���œ����̉e���Ŏ����}����s���A�Љ�}���c�Ȃ�L���^��}�t�]�����������B�S�d�ʂ̎Љ�}�ւ̋����e���͂��l����Ƃ���ɂm�s�s������@�ĉ����Ă��Q�@�ʉ߂̌����݂͂قڂȂ��Ȃ����B����������m�s�s�S�ʂ̎R�݈ψ����͑S�����ɂ����ĕ����_�ɂ��Đ����I�Ɏ��~�߂����������Ə����錾����B�㌎�ɂ͌o�c�A�̈ӌ����Ă̍��q�����邪�A����͕����ɂ��ĎO�N���x�̐i�W�𒍎����ׂ��Ƃ����摗��_�ł������B���̔w�i�ɂ������̂͋��d�d�t�@�~���[�̑��݂ł������B�o�c�A���A�����J�ɂ�����`�s���s�̕����ɑ��čD���������Ă�������ŁA���d�d�t�@�~���[�̑�\�i�ł���m�d�b�Ȃǂ͕����ɔ����d�d���Ђ����[�J�[���w���A�琬���Ă�������̒������w�E���Ă���B����A9���ɓd�C�ʐM�R�c��͕����������������钆�ԓ��\���܂Ƃ߂��B�m�s�s�̌��������̌o�c�������A����������̖��̑����͂m�s�s�̑g�D�\������h������Ƃ����{�I��Ƃ��ĎO�̕����������������B��͂i�q�A�d�͉�Ќ^�̒n�敪���ł���A��߂͒n��ʐM�ƒ������ʐM�̓�Ђɕ�����������ł���A�O�߂͒������ʐM��Ђƒn��ʐM������Ђɕ�����������ł������B���ԕ͎O�������r����������ŎO�߂̒������E�n�敡���������߂������Ƃ����������B�������m�s�s�͊����̒������_�ɂ��A�V�K���Ǝ҂̂c�c�h�͓����ȋc�_��v�����A�o�c�A�͕����ɖ��m�ɔ������B�R�c��ƗX���ȈȊO�ɂm�s�s�����ɐϋɓI�Ɏ^������A�N�^�[�͈ȏ�̂悤�ɂقƂ�ǂ��炸�X���Ȃ͕s���ȗ���ɒǂ����܂�Ă����B���ԓ��\��Ɏ����}�͐���ψ���𒆐S�Ɍ������͂��߂����m�s�s�����ɑ��Ă͎^�ۗ��_�������B�\�Ɍo�c�A�́u���������̊ϓ_���炷��A�m�s�s���s���ԂƂ��̑��̎��ƕ���ɕ������邱�Ƃ͈�̗L�͂ȉ��P��ł���v�ƕ]�������A�O�N���x�𒍎�������̂Ƃ������r���[�Ȃ��̂ɂȂ����B�o�c�A�͂m�s�s�����ɑ�������S�������Ă������̂̓����̈ӌ��Η����疾�m�Ȉӌ���\�����邱�Ƃ͂Ȃ������B1990�N1���ɂ͒ʎY�Ȃ̎Y�ƍ\���R�c��E���Y�ƕ�������������������������m�ۂ��邱�Ƃ��挈�Ƃ��ĕ������������_���������B�ȏ�̂悤�ɕ����ւ̎x�����L����Ȃ������X���Ȃ͍ŏI���\�ɂ����Ď����\�����d�������Ăւ̏C����]�V�Ȃ����ꂽ�B1990�N3���Ɍ��\���ꂽ�ŏI���\�ł͒��ԓ��\�ŗL�͎�����Ă����������E�����n�敪����f�O���A�������ʐM��Ђƒn��ʐM��Ђւ̕��������ꂽ�B�m�s�s�͂��̓��\�ɑ��Ē������ʐM�ƒʋC�ʐM�̕����ɔ��ł���Ƃ������ړ��ʐM���Ƃ̕����ɂ͑O�����Ȏp�����������B����A���̎�������呠�Ȃ��_���ɉ�����m�s�s�����p�ւ̉e�����番���ɑ��Č��O���������B�X���Ȃ͑呠�ȂƂ̋��c�𑱂������a�͖��܂�Ȃ��������߁A�X���Ȃ͓����̌v��ʂ�̕�����f�O���A3��30���ɂm�s�s�@�Ɋ�Â����{�[�u�\�����B���{�[�u�͓d�C�ʐM����S�̂̔��W�Ƃ����ړI�̂��Ɓu�����L���������i�v�Ɓu�m�s�s�̌o�c�̌��㓙�v���܂ނ��̂ł������B�u�����L�������̑��i�v�Ƃ��Ă͂m�s�s�ɑ��A�������ʐM�ƒn��ʐM�̎��x���鎖�ƕ����̓����A�l�b�g���[�N�̃I�[�v�����̊m�ہA�������ݕ⏕�̋֎~�A�����J�A�����J�����ʂ̕��y�ɉ����A�ꗼ�N���̈ړ��ʐM���ƕ����A�f�W�^�����̑O�|���Ȃǂ�������ꂽ�B�����̐��ʂ�����1995�N�x�ɂm�s�s�̂�����ɂ��Č������s���A���_��Ƃ����B���������{�[�u�̂قƂ�ǂ͈ړ��ʐM���Ƃ̕�����f�W�^�����̑O�|�����̂����ĂقƂ�ǎ��{���ꂸ�A�ړ��ʐM���Ƃ̕�����f�W�^�����̑O�|���͂��������m�s�s���v�悵�Ă������Ƃł������B�X���Ȃ͊e���ʂ���̔����邱�Ƃłm�s�s�����������Ӑ}���Ă������Ƃ𐭍�ۑ�Ƃ��Đݒ肵���ɉ߂��Ȃ������̂ł���(�a�c2011�F93-101)�B

�@���{�[�u�ňړ��ʐM���Ƃɂ��Ĉꗼ�N����ړr�ɕ�������Ƃ��ꂽ�̂������A�ړ��ʐM���Ƃ̕����ɂ��Ă̌������n�܂����B1991�N2���ɂ͕����Ɋւ����{�I�g�g�݂ɂ��č��ӂ��Ȃ��ꂽ�B���ӂ��ꂽ��{�I�g�g�݂ł͗X���Ȃ̒n�敪����NTT�̑S����ЈĂ̐ܒ��Ƃ��Ĉړ��ʐM�𒆉���ЂƂ��̎q��Ђł��镡���n���Ђɍĕ҂��邱�ƂɂȂ����B���̂ق�92�N��NTT�̊��呍���A�S����Б̐��ŕ������A���̈�N���ړr�ɒ����E�n��̑̐��Ɉڍs����Ƃ����X�P�W���[����A�ܔN��̒�����Ђ̏����߂����ANTT�̏o���䗦��ቺ�����Ă������Ƃ����ӂ��ꂽ�BNTT�h�R���̕����͂قƂ��NTT�̒�R���Ȃ�1992�N�ɕ������ꂽ�B�����A�X���Ȃ�NTT�͂Ƃ��Ɉړ��ʐM�����ӓI�Ȏ��ƂƂ݂Ȃ��قƂ�Ǐd�����Ă��Ȃ������BNTT�����̋Z�p�n�̏���ɂ����Ĉړ��ʐM��S������u�������v�́A�L���ʐM��S����������@��P�[�u���̐��Ƃɔ�גn�ʂ��Ⴉ�����Ƃ����Ă���B���������NTT�̈ړ��ʐM����ɂƂ��Ă������ւ̒�R�͏��Ȃ������B

�@NTT��NTT�h�R����NTT�{�̂Ƃ̈�̐���ۂ��Ȃ��番�����邱�Ƃ�NTT�h�R���̓Ɨ��u�������̌���}���Ă������ƂƂȂ�i�a�c2011�F101-102�j�B

�@�X���Ȃ�1995�N4���ɂȂ�Ɛ��{�[�u�ɋL���ꂽ�摗����Ԃ��I���������ƂŁA�Ă�NTT�̌o�c�`�Ԃ���������悤�ɂȂ����B�X���Ȃ͓d�C�ʐM�R�c��ɑ��uNTT�݂̍���ɂ��āv�����₵���B�����I�ȐR�c���s����Ƃ��ēd�C�ʐM�R�c��ɁuNTT�݂̍���Ɋւ�����ʕ���v��݂����BNTT�݂̍���Ɋւ�����ʕ����1994�N9���ɐV�K�Q�����Ǝ҂�������q�A�����O���J�n���A���ݐڑ��Ȃǂ����_�Ƃ��Ă�����ꂽ�B���̎����͗X���Ȃ�NTT�ɑ��U���������Ă����B�������X���Ȃ̗D�ʂ�1995�N9���ȍ~�ɗh�炢�ł������ƂƂȂ�B9����NTT�͒ʐM�Ԃ̊��S�J�������肵���Ɣ��\�����B����͐V�K�Q�����Ǝ҂̗v�]�ɉ�������̂ł���A�V�K�Q�����Ǝ҂̈�p���������ʂ������BNTT�͋K���ɘa��ʂ��ċ������i����ɋ��͂���ƕ\�����Ă�������A�X���Ȃ͂����܂�NTT�����ɌŎ����K���ɘa�̕K�v����F�߂�����Ȃ������B�o�c�A���������ψ���Ȃǂ͕��������K���ɘa��D�悷��ӌ���\�����Ă����B�������������������ėX���Ȃ͎������������Ɨ����F���̌����������������B�������������͗X���Ȃɂ��ٗʓI�ȉ���̍������Ȃ������ł���A���̌������͗X���ȂɂƂ��đ傫�ȏ������Ӗ����Ă����B1996�N1���ɋ��{�����������������A���{�͎A�C�O��������_���ɂ����Ă��A������NTT�̍��ۋ����͂�ቺ������Ƃ��ď��ɓI�ł���K���ɘa��D�悷�ׂ��Ƃ̍l���������Ă����B�X�����ɏA�C�����Ж��}�̓���͕������̐摗������������B�R�c��̓��\��҂ׂ��X���������_�Ɍ��y����͈̂ٗ�ł���A�Ж��}�̎x����Ղł���S�d�ʂւ̔z�����������킹���B

�@���������ɂ�������炸�d�C�ʐM�R�c��̓��ʕ���́A�����̋�̈Ă̌�����i�߂��B�R�c���1990�N�ɂ͎����\�����d�����A�n��ʐM���Ƃ̕��������ɂ��Ă͌�����A��������Ђƒn��ʐM��Ђւ̕���������B����������͑Ë������A���Ւ��̕��j�ɋ߂��������ʐM��ЂƓ�����Ђ̒n��ʐM��ЂƂ���Ă��������Ă����BNTT��������������o�����߂ɕ������NTT�f�[�^�ʐM��NTT�h�R���Ƃ̓�����e�F���邱�Ƃɂ����B���}�ł����\���ɂ�����������ɂȂ����B�Ж��}�͑S�d�ʂƂ̊W���瓖����蕪�����ł���1996�N2���ɂ͐����ɕ������Ƃ����������܂Ƃ߂��B�����}�ł͋������i��S�d�ʂ�}����ϓ_����̕����x���͂��������̂́A�X�����ƑS�d�ʂ��܂�NTT�̑o���̓�����������������������Ȃ��Ƃ�A�A������̎Ж��}�ւ̔z���ɂ�茋�_�̐摗��ɌX���Ă������B�V�i�}���S�d�ʂ̑I�����͂ւ̊��҂��番�����Ύp�����݂���悤�ɂȂ��Ă������B1996�N�̓��\�͗X���Ȃ̓����Ăǂ���A1998�N�x����ړr��NTT�����ʐM��ЂƓ�����Ђ̒n��ʐM��Ђ֕�������Ƃ̌��_���o�����B���̂悤�ȕ����̎�Ȃ˂炢�́ANTT�ɂ��n��Ԃ̓Ɛ�I�ȕۗL�Ƃ����u�{�g���l�b�N�Ɛ�v�̉����ɂ�蒷�����ʐM�s��̋����𑣐i���邱�Ƃɂ������B�n��ʐM�s��ɂ��ẮA������Ђ̑��ݎQ���Ⓑ�����ʐM��Ђ̒n��ʐM�Q���ɂ�鋣�����i���f�����A��ɑz�肳�ꂽ�̂̓��[�h�X�e�B�b�N�����Ƃ���������Ђ̌o�c�����̔�r�ɂ��ԐړI�ȋ����ł������BNTT�̒n��Ɛ�͌p������A�������ʐM��Ђɂ��Ă͂��ł�NTT�{�̂��番������NTT�f�[�^�ʐM�ANTT�h�R���̊������p������Ƃ��ANTT�@�̑ΏۊO�Ƃ���Ȃ�NTT���ɂƂ��Ă̕����̗��_���p�ӂ��ꂽ�BNTT�͂��̓��\�ɑ��Ĕ��_���A������O��Ƃ��Ȃ������r�W�����\���Ď��ꋑ�ۂ̎p�����������i�a�c2011�F103-112�j�B

�@���{�[�u�Ō��߂������ł���1995�N�x�����ԋ߂ɂЂ����A�Ȃ��X���ȁANTT�Ɠ�哖���҂��Η����鎖�ԂɎ����A�Ж��A���������̘A���^�}��96�N�O����{�A�uNTT�̌o�c�`�ԂɊւ��郏�[�L���O�E�O���[�v�v�̏�����J�������ɏ��o��������������q�������߁A�A���^�}�͑�ꎟ�����_���Ɠ��l�Ɍ��_�̐摗��ɌX���Ă����B����A�K���ɘa�ɂ��Ă͕����̌������܂����������Ɏ��{��������ŏW��Ă������B�����A���E�ł�AT&T��BT�ȂNj���ȒʐM��Ђɂ��A���C�A���X���`������������B�������������ɑ��āA�Y�ƊE�A���f�B�A�A�w��Ȃǂł͓��{�����܂ł�NTT�����ɌŎ����K�v�ȉ��v��ӂ��Ă��Ă͒ʐM�Y�Ƃ̍��ۋ����͂◘�p�҂̗����̒ቺ�������Ƃ��錩���������Ȃ�B���������O���[�o���ȋ��������ɑΉ����邽��NTT�̍��ېi�o���}���ׂ��Ƃ̋��{�̈ӌ����āA�X������NTT�̋��c�ŕ��サ���̂��Ɛ�֎~�@�ɂ��ւ����Ă������A�o�ϊ�������̈�тƂ��ĉ��ւ̓������i�W���Ă�������������Ђ����p����ĕ҈Ăł������B���̎�����Ђɂ��X���Ȃ�NTT�͍��ӂɒB���A1996�N12���ɗX���Ȃ͍��ӓ��e���uNTT�̍ĕҐ��ɂ��Ă̕��j�v�Ƃ��Ĕ��\�����B����ɂ��NTT�͎�����ЂƂ���ɂԂ炳���钷�����ʐM��ЂƓ����n��ʐM��Г�Ђւƍĕ҂���邱�ƂɂȂ����i�a�c2011�F112-115�j�B

�@NTT�͎�����ЂƂ����������ŕ����������������Ƃɂ���ď��Ȃ��Ƃ��O����͕ω������Ƃ�����B�����������̃O���[�v��Ƃ̂��ׂĂ�NTT������Ђ̊NJ��ɕ������ƂŎ��{�E�l���ʂł̈�̐��͎����I�ɕۂ��ꂽ�B���̋A���Ƃ��ĕ����ɂ�鋣�����i�Ƃ������ʂ͂قƂ�ǐ����Ȃ������B���̎����̊����W�̕ω���NTT�̍ĕҐ��Ƃ����t�H�[�}���Ȗʂł͑傫���������̂́A�����W���K�肷��C���t�H�[�}���Ȓ����͕s�ςł������B

�@�������A��x�ɂ킽�镪���_���ł́A�������x�Ƃ��Ă̊����W�ɕ����Ă����킯�ł͂Ȃ������B�_���̎Q���҂͐��}��A�������A�Y�ƊE��f�B�A�ȂNJ����A�N�^�[�ȊO�̑������܂B�a�c�͂��̂��Ƃ��u�o�σA�C�f�B�A�̎s��v�̎����Əq�ׂĂ���i�a�c2011�G115-117�j���A����͖{�_�ł����u���v�W�c���R��`�v�Ƃ���v����ƍl������B

�S�D��������̌�ށi2000�N��O���`�j

�@�{�߂ł�NTT�̐ڑ������ɏœ_�����Ă�B�ڑ����͋�������̈�тƂ��Ĉꎞ�I�Ɉ���������ꂽ����ŁA�X������NTT�Ƃ̋����W���������ANTT�͓d�C�ʐM���Ƃɂ�����哱�������߂��Ă������ƂɂȂ�B

�@�ڑ����Ƃ́A��v�ȓd�C�ʐM���Ǝ҂̃l�b�g���[�N�ɐڑ����邽�߂Ɏx�����d�C�ʐM�l�b�g���[�N�̎g�p���������B���{�ł����A�ڑ����Ƃ�NTT�ȊO�̒ʐM���Ǝ҂�NTT�̃l�b�g���[�N�𗘗p���邱�Ƃɑ�NTT�Ɏx����������p���̂���ł���B��ʂɐV�K�d�C�ʐM���Ǝ҂͐�s�d�C�ʐM���Ǝ҂̉������ăT�[�r�X����邽�߁A�ڑ�������z�ł���قǐV�K�Q�����Ǝ҂͐�s���Ǝ҂Ƌ������₷���B���{�ɂ����ẮANTT���s���ʐM�l�b�g���[�N��99�����x�z���A�قړƐ肷���Ԃɂ��邱�Ƃ���ڑ����͂���߂ďd�v�Ȗ��ƂȂ��Ă���B1985�N�̋K���ɘa�ȍ~�A�V�K�d�C�ʐM���Ǝ҂͎�����40������60����ڑ����ɏ[�ĂĂ����Ƃ����B�ڑ��̏����◿���̎Z��������������ɂ����Ă������Ƃ��V�K�d�C�ʐM���Ǝ҂̕s���傳���Ă����i�{�c2005�F176-177�j�B

�@1997�N�Ɏn�܂������Č��ɂ����ăA�����J���o���ꂽ�v�]�̒��S��NTT�̐ڑ����Z��ɂ����Ē���������p�����̓����ł������B����������p�����Ƃ́A�����_�ŗ��p�\�ȍł�����������I�Ȑݔ��E�Z�p�𗘗p����O��Őڑ������Z�肷������ł���B����ɑ�����NTT���Ƃ��Ă����̂͌�������l�b�g���[�N�\�z�ɂ���������p���ۂ����۔�p�����ł������i�a�c2011�F122-123�j�B�X���Ȃ͒���������p�����Ɏ^���̗�����Ƃ����B���̗��R�Ƃ��Ă�NTT���D�ʂɗ��ʐM�s������������邽�߂ɂ́A�������i�I�ȍċK�����K�v�ł���A�Ƃ�킯���ݐڑ����m�ۂ��邽�߂̍ċK�����K�v�ł���ƍl����ꂽ�B�X���Ȃ͋����ɂ��d�C�ʐM�s��̊������Ƃ��������ڕW��B������V������i�Ƃ��Ē���������p�������ʒu�Â�1997�N3���Ɂu����������p���f��������v��ݒu�����BNTT�ȊO�̓d�C�ʐM���Ǝ҂͂�����Ē���������p�����̓������咣���A�o�c�A�����̕����̓������咣�����B���̗��R�Ƃ��ẮA���{�̒��������d�b�����̓A�����J��C�M���X�̂���ɔ�ד�{�ȏ�̉��i�������Ă���Ǝw�E����Ă����B���ݐڑ����m�ۂ���s�ꋣ����ʂ��ĒʐM���������������Γ��{��Ƃ̍��ۋ����͂����シ��͂��ł������B�����ŁA�o�c�A�͐ڑ������̌�����@��ڑ������������J���邱�Ƃ̃��[��������A����������p�����̓����ɂ���Đڑ�����ጸ�����邱�Ƃ������i�{�c2005�F190-199�j�B

�@2000�N3���̐ڑ����Ɋւ�����Č��ł͓��{�����u4�N��22.5���v�Ƃ����ڑ����̈������������Ă����B�A�����J���͓��{���̂�����22.5�����ŏ��̓�N�ԂŒB�����A�O�N�ڈȍ~�A�l�����������Ƃ����V��Ă��o�����B�������X���ȂƂ��Ă�NTT�Ƃ̒����ɂ����āu4�N��22.5���v��NTT�����̌o�c�ɐ[���ȉe�����y�ڂ��Ȃ����肬��̐����ł��邱�Ƃ͊m�F�ς݂ł��������߁A����ȏ�������邱�Ƃ��ł��Ȃ������BNTT�͎����}�����NTT�@�����������邱�Ƃł��̏�ŊJ���悤�Ƃ����BNTT��NTT�����݂̂Ƀ��j�o�[�T���E�T�[�r�X�̋Ɩ���Ɩ��͈͂̐������ۂ����Ă���_���莋���Ă����B����͐ڑ����Ɋւ��ď�����������Ƃ��Ē��ꂽ�ʂ��������B2000�N6���ɐX�����{�����p�ɂ��NTT�̊��S���c���Ɍ��y�����̂ɑ����A�ڑ����̈����������Ԃ̒Z�k��NTT���������̍Č����ANTT�@�̉������������B�����}�������̖쒆��NTT�̒n�敪���������Ȃǂ������ɐڑ�����22.5��������������Ԃ�3�N���x�ɒZ�k���邱�Ƃ��\�Əq�ׂ��B

�@2000�N7���̓��čŏI���c�ɂ����Ắu3�N�Ԃ�22.5���v�Ƃ������{�ĂƁu2�N�Ԃ�22.5���A���̌�S�������v�Ƃ����A�����J�Ă��߂���Ō�̐Ղ��s��ꂽ�B���̌��ʁA���Ă̐ܒ��Ăɂ�鍇�ӂ����\���ꂽ�B�u3�N�Ԃ�22.5���v�̑�g���ێ����A�ŏ��̓�N�Ԃ�22.5����9���ɂ������20�������������A���̌�ɂ��Ă͂��炽�߂ĎZ��������������Ƃ������̂ł������i�a�c2011�F119-130�j�B

�@�A�����J�����Č��ɂ���Đڑ����̈�����������{���ɔ��邱�Ƃɂ���āA�X���Ȃ͐ڑ�������������I�グ���u���v�v�����Ƃ̘_����NTT�Ƌ����ł���ɑΏ����邱�Ƃ��������������B�X���Ȃ́A����ʂ��č��ӓ��e��NTT�̋��e�͈͓��ɂ����߂邱�Ƃɋ߂��B��A�̃��f����������ʂ��āA��������̊ϓ_����ڑ�������������i�߂�p�����܂����������Ȃ��������Ƃɑ��A�V�K�ʐM���Ǝ҂̗X���ȕs���͒��_�ɒB�����B�Y�ƊE����������ւ̊�@�����点�Ă����B�ڑ����Ɋւ����肪��������ƍ��x�͋�������Ɋւ��錟�����J�n�����B�d�C�ʐM�R�c��̌����́uIT�v���𐄐i���邽�߂̓d�C�ʐM���Ƃɂ����鋣������̂�����ɂ��Ă̓��ʕ���v�i�ȉ��AIT�����������ʕ���j�ɂ����Ď��{���ꂽ�BIT�������ʕ����2001�N12���Ɉꎟ���\���o���A2002�N2���ɓ��\�A8���ɍŏI���\���o���ďI������B�ڑ����Ɋւ�����ŗX���ȂɊւ���s�M�����܂�Ɨ��K���@�ւ̐ݒu��V�K�ʐM���Ǝ҂��i���钆�A�ꎟ���\��2001�N11�����{�Ɍ��\���ꂽ�B���̓��e�͎l�_�������B���͎x�z�I���ƎҋK���ł������B����͒n��ʐM�A�������ʐM�A�ړ��ʐM�Ƃ����Ɩ��敪���ƂɎs��x�z�͂�L���鎖�Ǝ҂��w�肵�A�D�z�I�n�ʂ̗��p�ɂ�锽�����I�s�ׂ��֎~����ق��A�����Ȃǂɂ��đ����Ǝ҂�茵�����K���i��Ώ̋K���j���ۂ��[�u�ł���B���̓C���Z���e�B�u�K���ł���B�����NTT���l�b�g���[�N�J���⎝����ЎP���̊e�Ђɑ���o���䗦���������Ȃǂ̋������i�[�u�������I�ɂƂ�悤�ȗU����t�^���鐭��ł���B��O��NTT�O���[�v�̊��S���{�����ւ̌��y�ł���B��l�͐ڑ����ȂǓd�C�ʐM���ƎҊԂ̕������ق����������ψ���̐ݒu�ł���BNTT�͋������i�̕����ɂӂꂽ�ꎟ���\�ɑ��������������BNTT�́u�������E�ړ��̎s��͊��ɏ\���������i�W���Ă���A�R�~���j�P�[�V�����Y�A�h�R���ւ̔�Ώ̋K���̕K�v�͂Ȃ��v�Əq�ׁA���S���{�����Ǝx�z�I���ƎҋK���ɖ��m�ɔ������BNTT��2001�N3���̉�ŁA�@�ĉ��̃v���Z�X�ɂ����āu��X�̈ӌ����Ă��炦��ő���̓w�͂����邵���Ȃ��v�Ƃ̕\���ŁA���r�C���O�̎��{����������B���̌��ʁA3���ɊJ���ꂽ�@�Ă�R�����鎩���}��������̉��NTT�i���F�ƂȂ����B�����}��NTT�i��̎p���m�ɂ����̂́A7���ɎQ�@�I�������Ă���A�L�͎x���c�̂ł���NTT�ɔz�������Ƃ����v�����������B�����}��������ɗ�������Ă܂Ƃ܂����d�C�ʐM���Ɩ@�Ȃǂ̉����͑�ꎟ���\����傫����ނ���B���ɃC���Z���e�B�u�K���ɂ��Ă�NTT�ɑ���Ɩ��K���ɘa�����荞�܂ꂽ�݂̂ł������B���Ɏx�z�I���Ǝ҂ɂ��Ă͒������ʐM�ɂ��Ă͎w�肵�Ȃ����ƂɂȂ����B��O�Ɋ��S���{�����ɂ��Ă͂��������G����Ȃ��Ȃ����B

�@���ʕ����2002�N8���ɍŏI���\���܂Ƃ߂�B�ŏI���\�ł́AIP���A�u���[�h�o���h���̐i�W�ɂ��V�K�ʐM���Ǝ҂����O�Ńl�b�g���[�N���\�z���ēW�J����ݔ��������d�v�ɂȂ�|���q�ׂĂ���B���̐ݔ������̏d�v�����������ꂽ���Ƃ͏]����NTT�̃l�b�g���[�N��V�K�ʐM���Ǝ҂ɊJ�������鋣������̃V�t�g�Ƃ������ʂ��������BNTT�̊������v�ɐ荞�ދ�������NTT�U���ւ̓]���Ƃ����Ă悢�BNTT�̌o�c�`�Ԗ��ɂ��Ắu�\�������v����̃����b�g�ƃf�����b�g�L���������ŁA�u����Ƃ����������T�d�ɋc�_��i�߂邱�Ƃ��K�v�v�Ƃ̂L���A������A���{���Ȃ��������ł߂��B�������ē�N�Ԃɂ킽���čs��ꂽ���ʕ���̋c�_��NTT�̈ӌ��ɉ������̂ւƓ]�����B�l�X�ȕ��ʂ���o�Ă����v�����s�g���悤�Ƃ��Ă��ANTT�̎����I���v�ɂӂ�镔���͋��ی��s�g�ɂ����Ƃ������j�I�p�^�[����Ƃꂦ�Ȃ������i�a�c2011�F131-141�j�B

�@���ʕ���̌f�����ڕW�ł���n��ʐM�s��̋������i�͐R�c��ł̌����Ɨ��@�i�K�ɂ����鑰�c���̉���Ƃ��������̊����W�͈͓̔��Œ������ꂽ�B�䂦�ɁA���̌��ʂ������̊����W�ɂ�����C���t�H�[�}���Ȓ����ɂȂ炴������Ȃ������BNTT�̋��e�͈͊O�̕����ɂ��Ă�NTT�����ی����s�g���A�P��ɒǂ����ނƂ����p�^�[�����J��Ԃ��ꂽ�����ł���B�����̊����A�N�^�[�ɂ�钲���������ێ����ꂽ�ȏ�A�B�������ω��͊����̒����͈͓̔��ł����Ȃ������B�d�C�ʐM���Ƃɂ����鍑�����x�ɂ����Ă͑����Ȃ�NTT�̑��_�ƂȂ�����������͑j�~���ꂽ����A�Q�i�I�Ȏ��R���͐i�A����ɂ�藼�҂̊W�́u�J���^���Ɓv����A���哱�̋��������iNTT�j�ɂ�菑����������Ƃ������哱�́u���哝���v�ڋ߂����B���̌��NTT���哱��������d�C�ʐM���Ƃɂ����鐭���i�߂Ă������ƂɂȂ�i�a�c2011�F142-143�j�B

�@�����̐����ߒ��͓��{�^������`�ɂ�����(�B) ���݂͊����D�����h�炢�ŁA�����ƂƗ��v�W�c���e���͂������Ă���A(�C)���ƂɃo�C�A�X���ꂽ�\����������`�̕a���`�ԂƂ��Ắu���v�W�c���R��`�v�������炵�Ă���A�ɓ��Ă͂܂�ƍl������B�i�B�j�Ɋւ��ẮA�X���ȁi�����ȁj��������������NTT������f�O�������Ƃ��玩���}�⎩���}�Ƀ��r�C���O�������ƍl�����闘�v�c�̂ł���NTT�Ȃǂ������e���͂����悤�ɂȂ����Ƃ����_�œ��Ă͂܂��Ă���B�i�C�j�Ɋւ��ẮA�V�K�ʐM���Ǝ҂ȂǗl�X�Ȓc�̂������Ȃɓ����������s�����ɂ�������炸�A���ǂ͍ł��������v�����͂������Ă���ƍl������NTT�̈ӌ�������ɔ��f����Ă��������Ƃ��瑽����`�Ƃ��Ă̕a���`�Ԃł���u���v�W�c���R��`�v�������炵�Ă����ƍl������B�����A�d�C�ʐM���Ƃł͕����I�ł͂��������A�ڑ����̒l�����⎝����Љ��̕����ȂLj��̐��ʂ��������B�{�c�i2005�F216�j�͓��{�̓d�C�ʐM����͒ʐM�O���[�o�����ɏ������Ĕ��W���Ă����ƍm��I�ȕ]�����������Ă���B����������p�������������ꂽ���R�́A�����ƃ��[�U�[�̗��v�����f����鐭��ߒ��̎d�g�݂ɂ������Ɖ��肵�A���{�̐���ߒ��V�X�e���ɂ��m��I�ȕ]�������Ă���B�d�C���Ƃł͓d�C�ʐM���Ƃ�������ɋ��łȓ��{�^������`�Ɋ�Â��V�X�e�����`������Ă����B�d�C���Ƃɂ�����K���ɘa��]�����Ă����s�������قڂȂ����Ƃ������Ă���悤�ɓd�C�ʐM���ƈȏ�ɓd�C���Ƃł͋K���ɘa���i�܂Ȃ������B��O�͂ł͓d�C���Ƃ̋K���ɘa�̐����ߒ��͂���B

�\1

________________________________________

1995�N�@��ꎟ�d�C���Ɩ@����

�@�Ɨ��n���d���Ǝҁi�h�o�o�j�̔��d�s��ւ̎Q�����F�߂��A�d�͉�Ђ����̓d�͉�ЁE���d�C���Ǝ҈ȊO������d�C���w�����邱�Ƃ��\�ƂȂ����B

�A����d�C���Ɓi���O�̔��d�ݔ��E���z�d�ݔ��������Ǝ҂��A����n��̎��v�Ƃɒ��ړd�C��̔��j���F�߂��邱�ƂƂȂ����B

�B���[�h�X�e�B�b�N����̓����A�I��̓����A�R��������x�A�o�c�������̌����������s��ꂽ�B

________________________________________

1999�N�@��d�C���Ɩ@����

�@2000�N3�������K�͍H���I�t�B�X�r���A�f�p�[�g�Ȃǂ̓��ʍ����Ŏ�d����ڋq�i2��V�ȏ�Ŏ�d�A�_��d�͂�����2,000kW�ȏ�̌ڋq�j�����R���̑ΏۂƂȂ�B����ɂ�����K�͓d�C���Ǝҁi�o�o�r�j���A�d�͉�Ђ̑��d�l�b�g���[�N�𗘗p���āA���R���Ώۂ̌ڋq�ɓd�C���������邱�Ƃ��\�ƂȂ����B

�A�d�͉�Ђ��ۗL���鑗�d�l�b�g���[�N�����K�͓d�C���Ǝ҂����p���邽�߂̌����E�����������ȃ��[���i�����������[���j�̐����A���ƋK���̓P�p�����s��ꂽ�B

�B�R���Ώۂ̌ڋq�ɑ��ẮA����܂ŔF���ł������������肪�A���������������̏ꍇ�ɂ͓͏o���ɕύX����A�����̑I�����j���[�̐ݒ�v���̊ɘa�Ȃǂ��s��ꂽ�B

________________________________________

2003�N�@��O���d�C���Ɩ@����.

�@2004�N4�����ꕔ�{�s����A�������R���̑Ώۂ�500kW�ȏ�̍����̌ڋq�Ɋg�傳��A2005�N4���̑S�ʎ{�s�ɂ��A�������R���̑Ώۂ������̂��ׂĂ̌ڋq�i50kW�ȏ�j�ɂ܂Ŋg�傳�ꂽ�B����ɂ����{�̔̔��d�͗ʂ̖�6�������R���ΏۂƂȂ�B

�A���z�d����̌������E���������m�ۂ��邽�߁A�s�K���i��v�����A���̖ړI�O���p�֎~�A���ʓI�戵���̋֎~�j�����{���ꂽ�B

�B�S���K�͂̓d�͗��ʂ̊�������ړI�Ƃ����U�������x�̌��������s��ꂽ

�C�d�͒��B�̑��l����}�邽�߁A�L���ӔC���Ԗ@�l���{���d�͎�����i���F��ʎВc�@�l ���{���d�͎�����j���n�݂��ꂽ�B

________________________________________

2008�N�@��l���d�C���Ɩ@�����̌�����.

�@��������̎��R���͈͂̊g��ɂ��ẮA�܂��͊����R���͈͂ɂ����ċ����������Ɏ����鐧�x���v�����{���ׂ��Ƃ��ꂽ�B

�A�������R���͈͂̊g��ɂ��ẮA5�N��i2013�N�j��ړr�ɍČ������邱�ƂƂȂ����B

�B�����������ɂ��ẮA�����������x�Ȃǂ̉��v�����{���ꂽ�B

�����d�̓z�[���y�[�W1��13���ɃA�N�Z�Xhttp://www.tepco.co.jp/ir/kojin/jiyuka-j.html���쐬�B

���R�́@�d�C���Ƃɂ�����K���ɘa�̐����ߒ���

�@�d�C���Ƃɂ�����K���ɘa(�ȉ��ł͓d�͎��R���Ƃ���)��1995�N����J�n���ꂽ�B�d�C���Ƃ͓d�C�ʐM���ƂȂǂɔ�ׂăO���[�o������Z�p�v�V�̉e�����ɂ�����ォ�畡���̓d�͉�Ђ����d�E���d�E�z�d��ё̐��̂��ƂœƐ�I�ɓd�͂��������Ă����B������1980�N��ȍ~�A���ۓI�ɍ������{�̓d�C���������ɂȂ�d�͎��R�������߂���悤�ɂȂ����B���Ւ������O���Ђ̖��c����K���ɘa��i�߂��X���Ȃ�^�A�Ȃɑ��ĒʎY�Ȃ�����Ƃ��������т��グ�Ă��Ȃ��������Ƃ��d�͎��R���ɑ��ĉe����^�����ƍl������(�����H�ƐV����ޔ�1998�F37)�B�{�͂ł͓d�͎��R���ɂ�������A�N�^�[��ʏ��Y�Ə�(2001�N����͌o�ώY�Ə�)�Ɠ����d�͂��͂��߂Ƃ���d�C���Ǝ҂Ƃ���B���͂Ɠ��l�ɓd�͎��R���ɂ����Ă��K���ɘa�̓r���Ŏ��X�ْ̋��W�͂��������̂̊�{�I�ɂ͒ʎY��(�o�Y��)�Ɠd�C���Ǝ҂̊Ԃ̋����W�̒��œd�͎��R���͍s��ꂽ�B�������������W�̒��œd�͎��R�����s��ꂽ���ߓK�ȉ��v���s��ꂽ�Ƃ͂������A�ŏI�I�ɂ�2008�N�̓d�C���Ɩ@�����̌�������������ƂƂȂ����B�{�͂ł͓d�͎��R���̐����ߒ��͂��邱�ƂŁA�d�͎��R�������{�Ɗ�Ƃ̋����W�̒��ōs��ꂽ���Ƃ𖾂炩�ɂ��d�͎��R���̌��E���w�E����B�Ȃ��A���͘g�g�݂Ƃ��Ă͑��͈�߂ŏq�ׂ��A���ƂƎs��̊W��p����B

�P�D�d�͎��R���̊J�n(1995�N�܂�)

�i�@�j��ꎟ�d�C���Ɛ��x���v�܂ł̐����ߒ�

�@�{�߂ł͐�ォ��1995�N�̑�ꎟ�d�C���Ɩ@�����܂ł̓d�C���Ƃɂ��ĕ��͂���B���{�̓d�C���Ƃ͐�O�̖��Ԋ�Ƃ̎��R�Ȋ����ɂ���Ĕ��B�������A1939�N�ȍ~�͍��ƊǗ����ɂ����ꂽ�B�����������j�f����1951�N�ɋƊE���ĕ҂��ꂽ�Ƃ��A���{����͓Ɨ����Ă��邪���{���狭���K����������n��ʓƐ�̋�d�͉�Ђ̂��������Ƃ����B���Ɣ��d�������Ύ��v�Ƃւ̓d�͋����͓d�͉�Ђ����Ɍ���ꂽ�B���̑���d�͉�Ђ͊NJ��n��̂ǂ̎��v�Ƃɂ��d�C��͂��郆�j�o�[�T���E�T�[�r�X�̋`�����A�d�͗��������{�̔F���K�v�Ƃ��ꂽ�B�d�C���Ƃɂ����āA�ω������߂鐺�͓d�C�������߂���s�����琶�����B80�N��̉~���ɂ���ĉΗ͔��d�̌����ł��錴���̗A���R�X�g���啝�ɉ��������̂ɁA���ꂪ�d�C�����ɏ\���ɔ��f����Ă��Ȃ��Ƃ����s���ł������B���������s����w�i��1993�N�����ɑ����Ȃ́A�d�́E�K�X�ȂǃG�l���M�[�Ɋւ���s�����@�̌��ʂ����ƂɒʎY�Ȃɑ��ĕ��U�^�d�����͂��߂Ƃ����ʓd�C���Ǝ҈ȊO�̓d�͂̐ϋɊ��p������B���̒����������Ƃ��ĒʎY�ȎP���̎����G�l���M�[���́u�����G�l���M�[�����������v�Ɂu��{���ψ���v��ݒu���A�d�C���Ƃ̋K���ɘa�ɂ��ĐR�c�����邱�Ƃɂ���(�P��2010�F117)�B

�@��������������������1994�N�ɒʎY�Ȃ͓d�͂̎��ƋK�����ɘa������j�����߂��B�����̊�Ƃ͓d�͉�Ђւ̔��d�͍H��Ȃǂŗ]�����d�͂Ɍ����Ă������A�V���Ɉ�ʊ�Ƃ��d�͉�Ђɓd�͂�������ɂ��邱�Ƃ�ړI�Ƃ��Ĕ��d��Ђ����邱�Ƃ������Ǝ��R�����邱�Ƃ�ʎY�Ȃ͖ڎw���Ă����B���킦�āA��ʊ�Ƃ��d�͉�Ђɓd�͂�ۂ̉��i�ɓ��D���x��݂��邱�Ƃ������������B��ʊ�Ƃ̉��d�͎s��ւ̎Q�����L�������������������ʎ��v�ƌ����̓d�C�����̈��������ɂȂ���ƒʎY�Ȃ͍l���Ă����B�ʎY�Ȃ͓d�C���ƐR�c��(�ʎY�Ȃ̎���@��)�̓d�͊�{��茟�����ψ���ŋc�_���n�߁A95�N�̒ʏ퍑��ɓd�C���Ɩ@�̉����Ă��o���邱�Ƃ�ڎw���Ă���(���{�o�ϐV��1994�N3��15���F5)�B��������������������95�N�l���ɂ͎O�\��N�Ԃ�ɉ������ꂽ�d�C���Ɩ@�����������B�傫���l�_�̐��x�ύX���s��ꂽ�B���͋���������ړI�ɔ��d����ň�ʊ�Ƃ����d�ݔ��������d�͉�Ђɓd�C��������ł���uIPP�v���x�ł���B���ɏ����蕪��ł̓���̒n��Œ��ڎ��v�Ƃɔ��邱�Ƃ��\�ȁu����d�C���Ǝ�(4)���x�v��n�݂����B��O�ɗ������莞�Ɍ������w�͂��e�d�͉�ЂŔ�r���A���̓x�����ɉ����ė����̍���ɂ����鍷������u���[�h�X�e�B�b�N����v���������ꂽ�B��l�Ɏ��Ɣ��d���s���Ă����Ƃ����d�{�݂̂���H�ꂩ�痣�ꂽ���ɂ��鎩�ЍH��܂œd�͉�Ђ̑��d�����g���ēd�C�𑗂邱�Ƃ��ł���u���ȑ������x�v���F�߂�ꂽ(�����H�ƐV���Ў�ޔ�1998�F43)�B

�i�A�j��ꎟ�d�C���Ɛ��x���v�Ɋւ��镪��

�@�i�@�j�ɂ����镪�͂����ꎟ�d�C���Ɩ@�����ł͒ʎY�Ȃ���������z�肵�Ă����Ă��قڎ������ꂽ�Ƃ�����B�n��Ɛ�ɂ���ċ����������Ă����d�͉�Ђ͂��̉��v�ɂ���ē���d�C���Ǝ҂Ƃ̊Ԃŋ������s�Ȃ�Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ�����ɂȂ����B���͂ŏq�ׂ����ƂƎs��̊ϓ_����l����ƁA�d�͉�Ђɂ��u���哝���v����u�J���^���Ɓv�ւƈڍs�����ƍl���邱�Ƃ��ł���B���̗��R�͓�_����B���ɐ��ɂ�����d�͍ĕҐ��ȍ~�A�d�͉�Ђ��哱���ēd���J���Ɏ��g��ł������Ƃł���i���c�E�k��1992�F100�j�B���q�͔��d��d���J�����i�łɊւ��Ă͓d�͉�Ђ͐��{�ɐڋ߂��邱�Ƃ͂��������A���{�������Ă����Ζ��Η͔��d��d�͉�Ђ����琄�i����ȂǁA�d�C���Ƃɂ�����哱���͓d�͉�Ђɂ������ƍl������B���������_����A�Ζ���@��̒l�グ���ʎY�Ȃ͗e�F����������Ȃ������ƍl������B�ȏ�̏�Ԃ́A��ォ��d�͉�Ђ͓d�C���Ƃɂ�����u���哝���v���s�Ȃ��Ă����Ƃ�����B��������ꎟ�d�C���Ɩ@�����ł͒ʎY�Ȃ��哱��������u�J���^���Ɓv�ւƈڍs�����ƍl������B���̗��R���ȉ��ŏq�ׂ�B���̗��R�͒ʎY�Ȃ̐����I�n�ʂ̈ێ��ւ̏ł�ł���B1980�N��ȍ~�A�X���Ȃ��d�d���Ђ̖��c����ʐM���R���A�^�A�Ȃ����S�̕����E���c������������Ȃǂ��ꂼ��Ɏ��R���E�K���ɘa�̐��ʂ������Ă�������A�ʎY�Ȃɂ͂���Ƃ��������т��Ȃ������B�ʎY�ȊNJ��̋ƊE�ł͎����ԁA�d�C���i�A��K�͔̔��X�ȂǂŋK���ɘa���i�݁A�قڎ��R�������m�ۂ���Ă����i�����H�ƐV���ЕҁF37�j�B�B��̓Ɛ莖�ƂƂ��Ďc���Ă���d�͋ƊE�ɑ��ĉ��v�𔗂邱�Ƃ͒ʎY�Ȃ��ȂƂ��Ă̐����I�n�ʂ�ۂ����ŏd�v�ł������ƍl������B���̗��R�͓d�͉�Ђ��o�c��̗��v��ꂽ����ł���B�d�͉�Ђ��d�C���Ƃ̉��v�����ꂽ���R�Ƃ��Ă̓��[�h�X�e�B�b�N����Ɠ����Ɂu���R��������x�v���������ꂽ���Ƃł���B�d�͉�Ђ͂��̐��x�ɂ���ĐΖ����i���p���I�ɏ㏸�����Ƃ��ɂ́A���̃R�X�g����Ɨ��ɓd�C�����̒������F�߂���悤�ɂȂ����i�P��2010�F118�j�B��O�̗��R�͏�L�̉��v���d�͉�Ђ̍�����h�邪�����̂ł͂Ȃ��������Ƃł���B�����͌���I�Ȃ��̂ł���Ɠd�͉�Ђ͔��f�����ƍl������B�ȏォ���ꎟ�d�C���Ɩ@�������@�ɓd�C���Ƃɂ�����哱���͓d�͉�Ђ���ʎY�Ȃւƈڂ�u���哝���v����u�J���^���Ɓv�ւƈڍs�������Ƃ����炩�ɂȂ����B���������̎��_�ł͂܂��ʎY�Ȃ��}���ȉ��v��i�߂�قǂ̎哱���������Ă��炸�A�u�J���^���Ɓv�ɂ����鍑�Ɖ���̒��x�͏����������ƍl������B���߂ł͑�d�C���Ɩ@�����͂���B

�Q�D�d�͎��R���̐i�W�i1995�`1999�N�j

�i�@�j��d�C���Ɛ��x���v�܂ł̐����ߒ�

�@1999�N�̓d�C���Ɩ@�����ł́A��ɎO�̐��x�ύX���s�Ȃ�ꂽ�B����2000�N3�������K�͍H���I�t�B�X�r���A�f�p�[�g�Ȃǂ̓��ʍ������v�Ɓi2��V�ȏ�Ŏ�d�A�_��d�͂�����2,000kW�ȏ�̌ڋq�j�����R���̑ΏۂƂȂ����B����ɂ�����K�͓d�C���Ǝҁi�o�o�r�j���A�d�͉�Ђ̑��d�l�b�g���[�N�𗘗p���āA���R���Ώۂ̌ڋq�ɓd�C���������邱�Ƃ��\�ƂȂ����B���ɓd�͉�Ђ��ۗL���鑗�d�l�b�g���[�N�����K�͓d�C���Ǝ҂����p���邽�߂Ɍ����E�����������ȃ��[���i�����������[���j�̐����⌓�ƋK���̓P�p�����s��ꂽ�B��O�ɔR���Ώۂ̎��v�Ƃɑ��ẮA����܂ŔF���ł������������肪�A���������������̏ꍇ�ɂ͓͏o���ɕύX����A�����̑I�����j���[�̐ݒ�v���̊ɘa�Ȃǂ��s��ꂽ�i��O�͖`���̐}�j�B��d�C���Ɩ@�����́u�d�͏����莩�R���v��ڎw���čs�Ȃ�ꂽ���A�ʎY�ȂƓd�͉�ЂƂ̊Ԃɂ͑�ꎟ�d�C���Ɩ@�������ɔ�ׂđΗ������ʂ������A�����ɂ����������]�Ȑ܂��������B�ȉ��ł�1997�N�̒ʎY���̔�������1999�N�܂ł̑�d�C���Ɩ@�����܂ł̐����ߒ��͂���B

�@1997�N�����Ɍo�Y���ł����������M��͓d�C�����̈���������O���ɁA�d�͉�Ђd��ЂƑ��d��Ђɕ������錟�����n�߂�悤�ʎY�ȂɎw�������i���{�o�ϐV������1997�N1��8���j�B���H���ł���G�l���M�[���ɏڂ������������͔����d���������_�Ƃ��A�������ǂ̔��z������_�ȓd�C����������������Ŏw���͂����悤�Ƃ��Ă����B�������������ɑ��A�o�Y�ȊNJ����œd�C���Ƃ��NJ����鎑���G�l���M�[���͊��ɉ��Ă̎���͂������Ƃ����蔭���d�����̓����͍���Ɗm�M���Ă����B�d�͉�Ђ͓d�͂̋����ӔC�������܂��ɂȂ�Ǝ咣���o�c�`�Ԃ��ێ����邱�Ƃ��咣�����i���{�o�ϐV��1997�N1��16���j�B1995�N�̓d�C���Ɩ@�����ȍ~�A���ʌo�c�����Ă����d�͉�Б��͓d�C���ƘA����̍r�؍_�𒆐S�Ɍo�Y���ɑ��锽�������߂Ă������A�����̋��d�p�������R������Ȃ��Ɣ��f�����B2���ɒʎY���Ƃ̍��k����J���A�r�́u�o�c����w�����������ۓI�ɂ���F�Ȃ����������֓w�͂���v�ƕ\�������B�ʎY���̍����́u�����d��������ނ����o�c�������ŗ����������ɉ���������B�v�Ɩ��������Ƃ����i���{�o�ϐV��1997�N5��16���j�B1997�N5���ɐ��{�́u�o�ύ\���̉��v�Ƒn���̂��߂̍s���v��v���t�c���肵�A���̒��Łu2001�N�܂łɓd�C���������ۓI�ɑ��F�̂Ȃ������ɂ���v�ƌ����B���̍s���v����A1997�N7������d�C���ƐR�c��i�ʎY�Ȃ̎���@�ցj�̊�{��������͂��܂����i�����H�ƐV���ЕҁF38�j�B����������ēd�C���ƘA����̍r�́u���������̂��ƂɋK������������Ă͍���B�v�Ɖ��ׁA�d�͎s��ւ̐��{��������܂铮�����������B

�@�d�C���ƐR�c��̘_�_�̈�ƂȂ��Ă����̂́A�Η͔��d�����݂̊��S�������D���̓����ł���A���{���ł͑�O�ҋ@�ւɂ��R�������Ȃǂ��c�_����Ă����B�r�͔����d�����ɂ��Ă����@�Ɋ�Â��d�͉�Ђ����̐���ŕ�������͓̂���Əq�ׁA�������ɋ^����������i���{�o�ϐV��1997�N7��25���j�B�����}�s�����v���i�{���ł�1998�N4��17�����獑�ې�����芄���ȓd�C���������������邽�߁A�d�͂̏����̎��R������ѓd�͉�Ђ̔����d�����̌����ɓ������i���{�o�ϐV��1998�N4��17���j�B�d�͉�Ђ͒ʎY�Ȃ����łȂ������}������������i�̂��߂̈��͂��������邱�ƂɂȂ�ꂵ������ƂȂ����B

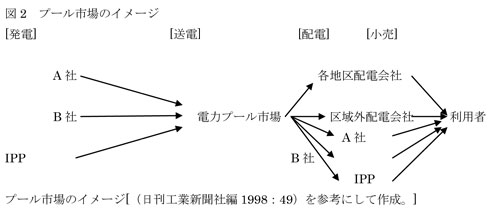

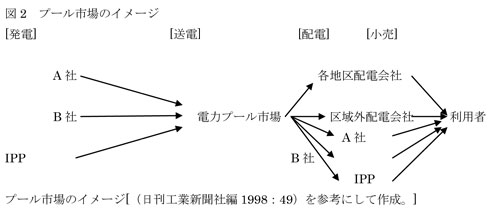

�@����A�d�C���ƐR�c���{��������ɂ�����c�_�ōő�̑��_�ƂȂ����̂́A�u�v�[����(5)�v�̓����ł������B

�@���R�����i���咣����ψ��͉��B��č��Ői��ł��鎩�R���̗�������A�������R����i�ߊ��S���R���ֈڍs���Ă������߂̊�{�I�������Ƃ��āu�v�[�����v�̓�����i�����B����ɑ��d�͉�Ђ́A���{�ł͎����̂قƂ�ǂ�A���ɗ����Ă��邱�Ƃ�A�d�͊e�Ђ�A�W���鑗�d���͑傫�ȓd�͂𗬂��ݔ��ɂȂ��Ă��Ȃ����Ƃ�A�n��Ԃ̗����������������Ƃ𗝗R�Ƀv�[�����ɑ��Ĕ�����(6)�B�d�͉�Ђ��v�[�����̃f�����b�g���w�E���A���{�ɂ̓v�[�������Ȃ��܂Ȃ����Ƃ�������Ă����ߒ��ŁA�v�[���������̃V�i���I�͌�ނ��Ă������B1998�N4��21���̊�{��������ł͎��R���̃��f�������ꂼ�ꎦ���ꂽ�B�d�͏�����̕������R���A�S�ʎ��R���A�d�̓v�[���s��̑n�݂Ƃ����u���R���̎O�ތ^�v�ɂ��ċc�_���Ȃ��ꂽ�B���S���R����v�[���������̐���ɂ��Ă͊e�ψ��̈ӌ����킩��Ă������A�u������v�Ƃւ̏����莩�R���v�łقڈӌ�����v�����B���̗���������ēd�͑��ψ��ł���d�C���ƘA�����ł������r�́u�s�ꎩ�R���̕���Ƃ��đ��d���̌����ȗ��p�̊m�ۂƁA���̗��p�����̎Z�荪��������p�ӂ�����B�v�Ɣ��������B�r�͎��R���ɂȂ����̓I�Ȕ���������Ă����B�����āA���d�͔��d�ƈ�̂ɉ^�p���Ȃ�������M���������Ȃ���Ƃ��đ��d���̗��p�g��ɂ͏��ɓI�ł���ƌ����Ă����B�u���d���̗��p�g��v�Ƃ����r�ɔ����ɂ́A�R�����C�O�Ɉˑ����Ă��邱�ƁA�l�b�g���[�N�̐���A���v�ϓ��̑傫���ȂǓ��{�̓d�͎���̓��ꐫ���牢�ĂƓ��l�Ȍ`�ł̎��R���͓���Ƃ̔F�������̈ψ������ɐZ�����n�߂����Ƃ��ӂ܂������̂Ƃ������B�r�͓d�͉�Ђւ̕�������ɔz�����A���̂悤�ȑ啝�ȏ����������ƍl������B���̔����ɂ���Ċ�{��������̌��_�̕������͂��܂����B�u�V�d�̓V�X�e���́A���ʂ͕������R����O���ɂ���Ɍ�����[�߂���̂Ƃ���B�S�ʎ��R������уv�[�����̓����͌���ł͕s�K�Ŏ��������ł���A�����̌����ۑ�Ƃ���B�v�Ƃ����������R����������܂Ƃ߂�ꂽ�i�����H�ƐV���Е�1998�F41-57�j�B1998�N9���ɂ͈�ʉƒ�������܂߂��������v�Ƃւ̋������R���͓��ʌ�����摗�肵�A�O�`�ܔN��ɉ��߂ĐR�c��������ƂȂ����B�������R���̑ΏۂƂȂ����̂́u���ʍ������v�Ɓv�ɑ�������K�͂̑�����v�Ƃł������B�V�K�Q���◿���ݒ�ɂ��Ă͋��F������߁A����I�ɓ͂��o�鐧�x�ɉ��߂邱�ƂɂȂ����i���{�o�ϐV��1998�N9��3���j�B1999�N1���ɂȂ��āA�悤�₭�d�C���Ɗ�{����E������������̓��\���ł��B����ɉ����čĂѓd�C���Ɩ@����������A2000�N3���Ɏ{�s���ꂽ�B���̏ڍׂȓ��e�͖{�ߖ`���ŏq�ׂ��Ƃ���ł���B�ł��d�v�ȓ��e�͓��ʍ������v�Ɓi2000��W�ȏ�j�����d�͂̏����肪���R�����ꂽ���Ƃł���B���̏����莩�R���ɂ���ē����̑S�d�͎��v��26�������R���̑ΏۂƂȂ����i�P��2010�F119�j�B

�i�A�j��d�C���Ɛ��x���v�Ɋւ��镪�́@

�@��d�C���Ɩ@�����ɂ������āA�ʎY�ȂƓd�͉�Ђ͐[���ȑΗ��W�Ɉꎞ�I�Ɋׂ����ƍl������B1997�N�����ɍ����ʎY���������d�������������Ƃɂ���ĒʎY�ȂƓd�͉�Ђ͑Η����邱�ƂɂȂ����B�����d�����͓d�͉�ЂɂƂ��Ă͉�Ђ̕����ɂȂ��锭���ł���A��Ђ̑����ɂƂ��Ă͋��ЂɂȂ邩��ł���B���̎����͒ʎY�Ȃ��d�C���Ƃ̎哱���������Ă���A�K�Ȑ�����s���A���ƁE�s��̊W�ł����u�l�I���x�����^�K�����Ɓv���f���ւƈڍs����\�����������Ƃ�����B�l�I���x�����K�����ƂƂ́A���Ɖ���͋��͂ɂȂ������̂́A���ꂪ�����I�Ȏs��u���̃��[���Ɋ�Â����̂Ŋ����̖������s�ʉ����ꂽ���f���ł���B���̎����̒ʎY�Ȃ͓d�C���Ƃɑ��ċ��͂ȍ��Ɖ�����s�����ƂŎs��u���̃��[��������@��������ƍl������B�������ʎY�Ȃ͓d�C���ƐR�c��ɋc�_���ۓ������邱�Ƃœd�͉�ЂƂ̑Ë��ɂ����鐭����Ƃ邱�ƂɂȂ����B��d�C���Ɩ@�̉����ōs��ꂽ�������R���ł͐V�K���Ǝ҂ɑ����Ώ̋K���͍s��ꂸ�A�d�͉�ЊԂ̋����𑣂����x���Ȃ������B�d�͉�Ђ͒ʎY���̗v���ɑ��l�����̂��߂̂���Ȃ�o�c�w�̗͂e�F��A1998�N4���ɑ��d���̗��p���R���g��̗e�F�ɂ���ĒʎY�ȂƂ̋����W��h�����Ĉێ����A���炪�Œ���A�]�މ��v�ɂ����Ă������Ƃɐ��������Ƃ�����B���̎��_�ł͓d�͉�Ђ͒ʎY�Ȃ����łȂ������}��Y�ƊE������������Ă������߁A�ꂵ������ɂ������B�ȏ�̕��͂����ꎟ�d�C���Ɩ@���������d�C���Ɩ@�����܂ł́A�ʎY�Ȃ��d�C���Ƃ̎哱���������Ă���u�J���^���Ɓv���f���ɓ��Ă͂܂鎞���ł������Ƃ�����B

�R�D�d�͎��R���̌�ށi1999�`2007�N�j

�i�@�j��O���d�C���Ɛ��x���v����S�ʎ��R��������܂ł̐����ߒ�

�@��d�C���Ɩ@�������s���Ă�����Ȃ�d�͎��R�������߂�ꂽ�B�����Ă��{�s�����܂���1999�N11���ɂ͑������o�c�A�����d�����p���̒l������v�������i���{�o�ϐV��11��29���j�B2000�N8���ɂ͕đ����G�l���M�[��ЃG�����������{�̓d�͎s��ւ̎Q����\�����A���{�ɂ����Ĕ��d���̌��݂��J�n����Ƃ̐������o�����i2000�N8��18���j�B

�@�������A����Ȃ�d�͎��R���Ɋւ���v���͈ȉ��̓�_�̏o�����Ŏ�܂邱�ƂƂȂ����B

�@���̏o�����͕č��J���t�H���j�A�B�ł������d�͊�@�ł���B2001�N�ɂȂ�ƕč��J���t�H���j�A�B�œd�͎��R���̕��Q���[���������d�͓�Ђ��o�c��@�Ɋׂ����B���d�͓�Ђ͎��R���̍����������ړI��98�N���珬���������Œ肵�Ă����B���R���ȍ~�A���d���̌��݃R�X�g�������邱�Ƃ⋣���̌��������z���Ĕ��d���Ƃ̐V�K�Q���͑������A�B�O����d�͂B���鑗�d�Ԃ̐������s�\���ƂȂ����B�d�͎��v���}������Ɠd�͉����������̓d�͉������i�͋}�������B�������d�͑���Ђ͉������i�㏸�����������㏸�ɓ]���ł��Ȃ��������ߌo�c���}���Ɉ��������B�J���t�H���j�A�B�͓d�C�����̒l�グ��F�߁A�v���d���s�����B�č��ɂ�����d�͎��R���͓d�C�����l�����Ƃ����ڕW��B�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ������i���{�o�ϐV��2001�N1��13���j�B���̏o�����̓G�������Ђ̔j�Y�ł���B�G�������͓��{�̓d�͉�Ђ̓Ɛ�̐���ᔻ���A�d�͉�Ђ̉�Е����┭�d�����p�Ȃǂ����߂Ă����B�X���╟�����Ŕ��d�������݂���v������\���A�d�͋ƊE�̓G�������Ђɑ��s���������Ă����Ƃ����i���{�o�ϐV��12��26���j�B�G�������Ђ͓d�͎��R���Ɋւ��đ傫�Ȉ��͂�^���Ă������������Z���s���Ă������Ƃ���2001�N12���ɔj�Y�����{�s�ꂩ��P�ނ����B�u�O���v�ɂ���ēd�͎��R�����}���ɐi�ނ��Ƃ͈ȏ�̏o�����ɂ���ĂȂ��Ȃ����Ƃ�����B

�@�ȏ�̏o�����͓d�͎��R���Ɋւ���c�_�ɑ傫�ȉe����^���邱�ƂɂȂ�B���������̎��_�Ōo�ώY�Ə�(7)�͓d�͎��R��������ɐi�߂Ă�������ł������B2001�N10���Ɍo�Y�Ȃ͓d�͎��R���͈̔͂̌������c�_���n�߂�Ɣ��\�����B�d�͉�Ђ͉��Ă̗��������ɋ߂Â��Ă��莩�R�����ʂ͏o�Ă���Ǝ咣���A�o�Y�ȂƓd�͉�Ђ͍ĂёΗ�����悤�ɂȂ����i���{�o�ϐV��2001�N10��3���j�B2002�N3���ɂ́A�o�Y�Ȃ��d�͉�Ђ̑��d�ݔ��̉^�c�����d�͉�Ђ���藣���ĊO���ɐV�݂��钆���@�ւɈڂ����j�\�����B�o�Y�Ȃ͑��d����̋@�\�����邱�Ƃł��ׂĂ̎��Ǝ҂�����̋��������ŗ��p���邱�Ƃ�ڎw���Ă����B�i���{�o�ϐV��2002�N3��8���j�B�d�͉�Ђ͑�d�C���Ɛ��x���v���̋c�_�Ŕ����z�d��ё̐��̈ێ��ɐ������������ɁA�o�Y�Ȃ̈ȏ�̂悤�Ȏp���͂�肢�������d�͉�Ђ̗�����ꂵ�������ƍl������B����Ɍo�Y�Ȃ�2002�N4���ɓd�͏�����̑S�ʎ��R����2007�N���߂ǂɍs���Ɣ��\�����B���������G�l���M�[������d�C���ƕ��ȉ�(8)�ɂ����Ĉ�ʉƒ�⏬�K�͏��X�����܂Ŏ��R�����邱�Ƃňӌ�����v�������ߌo�Y�Ȃ͈ȏ�̔��\���s�����B2003�N�܂łɂ͓d�͏�����̎��R���͈͂������S�̘̂Z�����܂Ŋg�傷�邱�Ƃ����肵�Ă���2007�N�܂łɓd�͎s������ׂĎ��R�����邱�Ƃ��o�Y�Ȃ͖ڎw�����ƂƂȂ����B2002�N�ɂ����āA�o�Y�Ȃ͓d�͉�Ђ̑��d����̕����ƑS�ʎ��R���ɂ���ēd�C�����̂���Ȃ�ቺ��ڎw���Ă����B������̈Ă��d�͉�Ђ̔������������Ƃ͖��炩�ł���A�o�Y�ȂƓd�͉�Ђ͑��������G�l���M�[������d�C���ƕ��ȉ�ɂ����đΗ����邱�ƂƂȂ����B

�@2002�N5���̓d�C���ƕ��ȉ�ł͌o�Y�Ȃ̑��d����̕����Ăɑ��ēd�͋ƊE�̈ψ���͈��苟���̐ӔC���s���m�ɂȂ�Ƃ��Ĕ��������i���{�o�ϐV��2002�N5��17���j�B���̑Η��͉������ꂸ�A11���ɂ͓d�͉�Ђ̑��d�������v�㕪�����邱�ƂŌ��������B���킹�Čo�Y�Ȃ͑��d�����p���̑S���ꗥ����d�͎�����̑n�݂��s�����j�\�����B�d�͉�Ђ̉�v�����ɂ͓d�͉�Ђ̑��d���傪�������v������ɏ�������̑啝�Ȓl�������s���āA���������r������悤�ȍs�ׂ��K������˂炢���������B�o�Y�Ȃ͓d�͎�����̑n�݂�d�����Ȃǂ̐��x���v����̓I�ɐi�߂�Α��d��������S�������Ȃ��Ă��V�K�Q����Ƃ𑝂₹��Ɣ��f�����i2002�N11��20���j�B��������������ɋc�_���i�݁A12���ɂ͓d�C���ƕ��ȉ�œd�͎��R����i�߂邽�߂̓d�͎s����v�Ɋւ��鍇�ӂ��ł����B�傫���O�_�̐��x�ύX�����肵���B���͓d�͎s����Ď����钆���@�ւ̐ݒu�ł���B�����@�ւ͑��d�͉�Ђ̑��d�Ԃ�V�K�Q����Ƃ����R�Ɏg����悤�Ȃ郋�[�������A�e�Ђ����[�������悤�Ď���������������ƂƂȂ����B���ɓd�͉�Ђ̑��d����͑��̕���Ƃ͕ʂɍ������\�����邱�ƂƂȂ����B����ɂ�著�d����͉�v��ł͑��̕��傩��藣���ꂽ�B��O�ɓd�͎�������J�݂���邱�ƂƂȂ����B�d�͎�����ł͓d�͂̒���������n��������\�ƂȂ����i���{�o�ϐV��2002�N12��3���j�B2005�N����d�͎��R�����g�債�A�S�d�͎��v�̘Z���������R���͈̔͂ƂȂ����i���{�o�ϐV��2005�N4��1���j�B

�@��O���d�C���Ɛ��x���v�ɂ����Ă͌o�Y�Ȃ������A�咣���Ă����d�͉�Ђ̑��d����̕����͍s���Ȃ������B�d�͉�Ђ͑��d����̕����ɑ��Ĕ������d�C���ƕ��ȉ�̋c�_��i�߂����Ȃ��p�����݂����B��������O���d�C���Ɛ��x���v�ł͑S�ʎ��R��������ɓ������悤�ɂȂ�A�n��Ɛ���������d�͎�������J�݂��ꂽ���Ƃ���d�͉�Ђ͑�d�C���Ɛ��x���v�Ɠ��l�Ɍo�Y�Ȃɑ��啝�ɏ��������ƍl������B���̎��_�ł��o�Y�Ȃ͓d�C���Ƃ̎哱���������Ă���A���ƂƎs��̊W�ł����u�J���^�K�����Ɓv���f���ɊY�����Ă����ƍl������B�o�Y�ȂƓd�͉�Ђ͍���̐��x���v�ɂ����Ă�����I�ȑΗ��W�Ƃ͂Ȃ炸�A���d�͉�Ђɕs���Ȃ������Ő��x���v���s���邱�ƂƂȂ����B

�@��O���d�C���Ɛ��x���v�̌�Ɍ�������ψ���͓d�͉�Ђ̋���������ɑ����悤���߂���s�����B�V�K���Ǝ҂̃V�F�A��2���ɂƂǂ܂��Ă��肻�̌����Ƃ��Ċ����̓d�͉�Ђ��Ɛ�I�ɕۗL���鑗�d�Ԃ̗��p�����s�����ł��邱�Ƃ��w�E�����i2006�N6��7���j�B���������̎�������o�Y�Ȃ͓d�͎��R���ɑ���p�����ω������B�������␢�E�I�Ɍ��q�͔��d�̌��������i���Ƃ��琭�{�͓d�͎��R���ŋ�������������Γd�͉�Ђ̌��q�͔��d�̓����]�͂����Ȃ��錜�O������悤�ɂȂ����i���{�o�ϐV��2006�N6��7���j�B2007�N�Ɍo�Y�Ȃ͉ƒ�����d�͂ւ̎Q�����R���ʌ�������j�����߂��B���̗��R�Ƃ��Ă͐Ζ����i�̏㏸�ɂ���đS�ʎ��R�����s���Ă��V�K�Q�����i�݂ɂ����Ɣ��f�����B�o�Y�Ȃ͑�������d�͂̉��i�������ɂȂ��鋣�����i����������邱�ƂƂ����i���{�o�ϐV��2007�N1��6���j�B2011�N�ȍ~�A������ꌴ�q�͔��d���̎��̂ɂ��d�C���Ƃ��s�����ɂȂ�c�_���������Ă��邱�Ƃ���{�_���ɂ�����d�C���Ƃ̐����ߒ��Ɋւ��镪�͂�2007�N�܂łƂ���B

�i�A�j��O���d�C���Ɛ��x���v����S�ʎ��R��������Ɋւ��镪��

�@��O���d�C���Ɛ��x���v�ɂ����Ă��{�߂́i�@�j�ŕ��͂����Ƃ���A�d�͋ƊE�ɂƂ��Ă��s���Ȃ������Ő��x���v���s��ꂽ�B�o�Y�Ȃɂ��d�͎��R���̖ړI�͓d�C���������ĂȂ݂̐����܂ň��������邱�Ƃɂ������B2006�N�܂ł͌o�Y�Ȃ��d�C���Ƃɂ�����哱��������d�͉�Ђ͓d�͎��R���Ɋ�{�I�ɂ͏]������ł������B������2006�N����o�Y�Ȃ͌������ƌ��q�͔��d�������̋@�^����d�͎��R���ɑ��Ĕ����闧��ƂȂ�B��������ψ������Ȃ�d�͎��R���̕K�v�����w�E���Ă����ɂ�������炸�A���苟�����d�����闧�ꂩ��o�Y�Ȃ͑S�ʎ��R���������邱�ƂƂȂ����B�ȏォ��2006�N���d�C���Ƃɂ�����哱���͌o�Y�Ȃ���d�͉�Ђւƈڍs�����ƍl������B2000�N��㔼�ɓd�C�ʐM���Ƃɂ����鋣������ނ����̂Ɠ��l�ɓd�C���Ƃł��K���ɘa���~�܂邱�ƂƂȂ����B

�@�o�Y�Ȃ��d�͎��R���ɑ��ď��ɓI�ɂȂ������R�Ƃ��Ă͊O�����̕ω�����ȗ��R�ł���B�������ɑ�O���d�C���Ɛ��x���v���ɓd�C���ƐR�c��Ȃǂœd�͉�Ђ͑��d����̕����Ȃǂɑ��Ă͔����Ă������A�����}��o�Y�Ȃɑ��Ē��ړI�ȍs�������Ă������Ƃ����������͑��݂��Ȃ��B2006�N����̌������i�̋}���ȍ�������o�Y�Ȃ͓d�͂̈��苟���Ɋւ��đ傫�ȕs��������Ă����ƍl������B����ȓd�͋������������邽�߂̐��x���v��������I�ȓd�͋������d��������ւƓ]�����邱�Ƃ��A�����Ƃ��Ă̒n�ʂ��ێ�����̂ɗL�v�ł���ƌo�ώY�ƏȂ͍l�����Ɛ����ł���B�d�͉�Ђ͏]���������I�ȓd�͋������d�����Ă������߁A���̎����Ɍo�ώY�ƏȂƓd�͉�Ђ̖ڕW����v�����ƍl������B���̌��ʁA�S�ʎ��R����������ꂽ�ƍl������B���ƂƎs��̊W�ł����Ăѓd�͉�Ђɂ��u���哝���v���f���Ɉڍs�����ƍl������B�Z�����̓d�͎s�ꂪ���R������Ă�����̂̓d�͉�Ђǂ����̒n��������������͐i�܂�(9)�A�V�K�Q���g�ł����B

�@����d�C���Ǝ҂̓d�͎s��̏����ɐ�߂�V�F�A��2000�N����2007�N�̊Ԃ�0.006������0.1���ւƑ������݂̂ł���i�P��2010�F121�j�B2006�N����2011�N�܂œd�C���ƂɊւ��鐧�x���v�͍s���Ă��Ȃ��������Ƃ���d�͉�Ђ��d�C���Ƃɂ�����哱��������A�o�Y�Ȃ͓d�͉�ЂƋ����W�̒��Ō��q�͔��d�̐��i��n�����g���h�~�̂��߂̐����i�߂Ă����悤�ɂȂ����B

�S�D�d�͎��R���Ɋւ��镪��

�@�d�͎��R���̐����ߒ��ɂ����āA��d�C���Ɛ��x���v�����������ɂ��ēd�C���Ƃɂ�����哱���͓d�͉�Ђ���o�ώY�ƏȂւƈړ����A���ƂƎs��̊W�́u���哝���v����u�J���^���Ɓv�ւƈڍs�����B�������A�O�����̕ω�����o�Y�Ȃ͐��x���v�ɑ��ď��ɓI�ƂȂ�d�͉�ЂւƍĂю哱�����ڂ�Ăсu���哝���v�ւƖ߂邱�ƂɂȂ����B��O�߂ŏq�ׂ��悤�ɁA�d�͉�ЊԂɂ����鋣���͐i�܂��A�V�K�Q���҂ɂ��Q�����قƂ�ǐi�܂Ȃ��������Ƃ���d�͎��R���ɂ͌��E���������ƍl������B�o�Y�Ȃ������A�咣���Ă��������d�̕������s���A�傫�ȋ�����������\���͂����������͂ŏq�ׂ��悤�ɂ��Ă̓d�͉�Ђ����������I�ɓd�͂������ł��Ă������������������Ƃ��l������Ό��݂̓d�͉�ЂɊ��͂����߂��ق��������I�ł���B����đ��͂ŏq�ׂ��悤�ɐV�K���Ǝ҂��V�K�Q�����₷��������萮���邾���łȂ��A�d�͉�Ђǂ������n����������{�i�I�ȋ������s�����Ƃ��ł��鐧�x������ׂ��ł���B

�@�d�C���Ƃ̐��x���v�͎�Ɍo�Y�Ȃ̎���@�ւł��鑍�������G�l���M�[������d�C���ƕ��ȉ�̋c�_�Ɋ�Â��s���Ă������A�����Ƃ⊯���ɂ���đI�ꂽ�l�X���R�c��̃����o�[�ɂ��邱�Ƃɂ���ċc�_�����ӓI�ɂȂ邱�Ƃ����������ƍl������(10)�B�d�͉�Ђ̏����������o�Y�Ȃł��������Ƃ����x���v�̌��E���������ƍl������B���͂ŏq�ׂ��悤�ɓd���J���̖��⌴�q�͔��d�̖��ɂ���Đ��{�Ɠd�͉�Ђ͑Η��W���狦���W�ւƎ������B���̋����W�͓d�͎��R���̐����ߒ��ňꎞ�I�ɗh�炢�����Ƃ͂��������A�o�Y�Ȃ����q�͔��d�̐��i�̗���ɂȂ������Ƃ���o�Y�ȂƓd�͉�Ђ̋����W�͈ێ����ꂽ�B�������������W�̂��Ƃł͌o�ώY�ƏȂ͜��ӓI�Ȑ�����s�����ƂɂȂ�B���̌��ʂƂ��ēd�͎��R�������܂����Ƃ��l���邱�Ƃ��ł���B�ȏ�̊W�͑��͂łׂ̂����{�^������`�̓����i�A�j�A�i�B�j�A�i�C�j�̂�����ɂ����Ă͂܂��Ă���B(�A)�� �K���̑ΏۂƂȂ����Y�Ƃ͂�����u�^�e����s���v�Ő����{����Ă������ƂɊւ��ďq�ׂ�B����͓d�͎��Ƃ��NJ����銯�����ʎY�ȁi�o�Y�ȁj�݂̂ł��邱�Ƃ��瓖�Ă͂܂��Ă���B�ƊE�����f���鐧�x���v���s���Ă��Ȃ��������Ƃ���i�A�j�̕��Q�͓d�C���Ƃɂ����ē��Ă͂܂�B(�B) �̊����D�����h�炢�ŁA�����ƂƗ��v�W�c���e���͂������Ă���ɂ��ďq�ׂ�B�ʎY�ȁi�o�Y�ȁj�̊����͈ꎞ�I�ɓd�C���Ƃɂ����đ傫�ȉe���������Ă������A�哱�����Ăѓd�͉�ЂɒD��ꂽ���Ƃ��l����Ɨ��v�W�c�ł���d�͉�Ђ̓d�C���Ƃɂ�����D���͗h�炢�ł��Ȃ������ƍl������B(�C)���ƂɃo�C�A�X���ꂽ�\����������`�̕a���`�ԂƂ��Ắu���v�W�c���R��`�v�������炵�Ă��邱�ƂɊւ��ďq�ׂ�B�ʎY�ȁi�o�Y�ȁj�͈ꎞ�I�ɂ͓d�͉�Ђ���̃o�C�A�X��āA�d�C���Ɛ��x���v���s���������ǂ͓d�͉�Ђ����̐��x�����I�E��̌n�I�Ȍ`�ɘc�߂Ă��܂��Ă���(11)�B����́u���v�W�c���R��`�v�̌��ʂł���ƍl���邱�Ƃ��ł���B�ȏォ��d�C���Ƃɂ����Ă����{�^������`�̕��Q�������Ă��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B

�@�����ߒ��ƋK���ɘa�̌��ʂ͈قȂ��Ă�����̂̓d�C�ʐM���Ƃɂ�����K���ɘa�Ɠ��l�̌��ʂ��d�C���Ƃɂ����Ă�������邱�Ƃ����炩�ƂȂ����B�����Ƃ��܂߂��K���Y�Ƃ̋K���ɘa���K�ɍs���Ă��Ȃ��������R�Ƃ��ē��{�^������`�̐����o�σV�X�e������������B�I�͂ł͑��A�O�͂Ŗ��炩�ɂȂ������{�^������`�̕��Q�ɑR���邽�߂̈˖@�I�����`�̗L������_����B

(�r���j

(4)�V�����d�C�̏������ƂɎQ���������Ǝ҂̂��ƁB

(5)�v�[���Ƃ͓d�͂̎���s��̂悤�Ȃ��̂ŁA�v�[���̉^�c�҂����D���s���A���d��Ђ����D���āA�d�C�̒l�i�����߂�B�C�M���X�ł�30���P�ʂœ��D���s���A�\���������v�����Ō�̓��D���i���v�[���̉��i�Ƃ��Ă���B���D�ł��Ȃ���Δ��d��Ђ͓d�C��Ȃ��Ȃ�A���Ђ��������i�ʼn��D���邽�߂ɔ��d��ЂɃR�X�g�팸�𑣂��Ƃ��������b�g������A���p�҂͈��������œd�C���g����悤�ɂȂ�Ƃ����B�Ȃ��A���d��ЂƑ��d��ЁA�z�d��Ђ͕ʁX�̉�ЂɂȂ�B���{�̓d�͉�Ђ��s���Ă��������z�d��ё̐��Ƃ͑傫���قȂ�A���{�ɓ��������ꍇ�͓d�͉�Ђ͂��ꂼ�ꕪ������邱�ƂɂȂ�i�����H�ƐV���Е�1998�F49�j�B

(6)�v�[�������������̑����̓G�l���M�[�������L�x�ł���A�v�[�������ɑ��d�l�b�g���[�N���`������Ă���B�p���͍��c����Ɋ�ƂȂ鑗�d�����ꌳ�I�ɊǗ�����Ă���A�v�[�����ւ̈ڍs���X���[�Y�ɂ������ł������i�����H�ƐV���Е�1998�F53�j�B

(7)2001�N�̏Ȓ��ĕ҂ɂ���Ēʏ��Y�ƏȂ͌o�ώY�ƏȂƂȂ����B

(8)�o�Y�Ȃ̎���@�ւœd�C���ƐR�c��Ƃقړ����@�\�����B

(9)�����n��������ċ������s��ꂽ�̂͋�B�d�͂������d�͂̌ڋq���ꌏ�A�D�����݂̂ł���B

(10)�Ⴆ�� ���݁A�s���Ă��鑍�������G�l���M�[�������{���ψ����25�l�̃����o�[�͂��ׂĖ���}�̎}��o�ώY�Ƒ�b���I���̂ł���i�����V��2011�N9��27���j�B

(11)�����𑣐i���鐧�x������ɂ�������炸�A�d�͉�Г��m�ŋ������i��łȂ����Ƃ������B

��I�́@���{�ɂ�����˖@�I�����`�̗L������

�P�D���{�^������`�ɂ�����K���ɘa�̌��E

�@�{�߂ł͓��{�^������`�̂��Ƃł̋K���ɘa�ɂ͌��E�����邱�Ƃ𖾂炩�ɂ���B���ɓ��{�^������`�̂��Ƃł̐���͊����W�̋����W�̒��ōs���₷�����Ƃ𖾂炩�ɂ���B���Ɋ����̋����W�̂��Ƃł͓����̖ړI����͂���Ė@����[�������ӓI�ɉ^�p����邱�Ƃ𖾂炩�ɂ���B��O�ɓ��{�^������`�̒��̎d��ꂽ�ƊE�̂��Ƃł͓Ɨ��̋K���@�ւ����������\���͒Ⴂ���Ƃ𖾂炩�ɂ���B

�@���̐��肪�����̋����W�̒��ōs���邱�Ƃɂ��ďq�ׂ�B�{�_�̑��A�O�͂ŏq�ׂ��悤�ɓd�C�ʐM���ƂƓd�C���Ƃɂ�����K���ɘa�͊����̋����W�̒��ōs���Ă����B�d�C�ʐM���Ƃɂ����Ă͐�ォ��d�d���Ж��c���܂œd�d���Ђɂ��u���哝���v���s���Ă������A���c����͗X���Ȃ��哱��������K���ɘa���J�n���邱�ƂŁu�J���^���Ɓv�ւƈڍs�����B�������X���Ȃ�NTT�̌o�c�̍�����h�邪���悤�ȋK���ɘa���s�����Ƃ��邽�т�NTT�͋��ۂ̎p���𖾂炩�ɂ��A���ɂ͗^�}�ւ̃��r�C���O���s���ĉ��v�Ă��C�����Ă����BNTT�͎���̋��e����͈͂̒��ł����X���Ȃɉ��v���������A��������NTT�̑Ή��ɗX���Ȃ͒�R���邱�Ƃ��������B�������X���Ȃ͑Ë�����NTT�̋��e�͈͂̒��ŋK���ɘa���s���Ă����B�X���Ȃ̂��������p���͌��ǂ�NTT�Ƃ̋����W���甲���o���Ȃ��������Ƃ������Ă���B���̌���2000�N��ɂȂ�ƋK���ɘa�ɂ����鋣������ނ��Ă������ƂɂȂ�BNTT�͍Ăѓd�C�ʐM���Ƃɂ�����哱�������߂��u���哝���v�ւƖ߂����Ƃɐ��������B����A�d�C���Ƃɂ����Ă͂���Ɋ����̋����W�͋��łɐ��ڂ����B1995�N�ɒʎY�Ȃ͓d�͎��R�����J�n���d�C���Ƃɂ�����哱���͓d�͉�Ђ���ʎY�ȂɈڂ�u���哝���v����u�J���^���Ɓv�ւƈڍs�����B�d�C���ƘA����Ⓦ���d�͂͒ʎY�Ȃ̐R�c��ȂǂŋK���ɘa������̋��e�͈͂̒��ɂƂǂ߂邱�Ƃɐ������Ă����B2006�N����茴�����i�̍�����������ƁA�o�ώY�ƏȂ͑S�ʎ��R���̋c�_�ɑ����ɓI�ɂȂ�d�͉�ЂւƍĂѐڋ߂���B���苟������ь��q�͔��d�̐��i���d������d�͉�Ђ̗���ƌo�ώY�ƏȂ̗��ꂪ�����ɂȂ������Ƃ���d�C���Ƃɂ�����哱���͍Ăѓd�͉�ЂɈڂ����ƍl������B�u�J���^���Ɓv����d�͉�Ђɂ��u���哝���v�ւƕω������ƍl������B�ȏォ��A�d�C�ʐM���ƂƓd�C���Ƃ͋K���ɘa�̐����ߒ��̒��ňꎞ�I�Ɂu���哝���v����u�J���^���Ɓv�ւƈڍs�������A�����̋����W������邱�Ƃ��Ȃ��������߂Ɍ��ǂ́u���哝���v�ւƖ߂�A�K���ɘa�����܂����ƍl������B�����̋����W���K���ɘa�����܂������d�C�ʐM���ƂƓd�C���Ƃ̎���͓��{�^������`�̌��E����������B

�@���Ɋ����̋����W�̂��Ƃł͖@����[�������ӓI�ɉ^�p����邱�Ƃ𖾂炩�ɂ���B�d�C�ʐM���Ƃł͗X���Ȃ����x��NTT�����Ēn��Ɛ��P�p�������𑣐i���悤�Ƃ����BNTT�͓x�d�Ȃ�X���Ȃ���̈��͂ɑ���R���Ă�����������А��ɂ���Е��������ɔF�߂邱�ƂɂȂ����B������������А��ɂ�镪���ł��������ߐ��x�̔�����������NTT�͎���̈�̐����ێ����邱�Ƃɐ�������B����ɂ���ėX���Ȃ͓����̂˂炢�Ƃ͈قȂ鐧�x���^�p���Ă������ƂɂȂ����B����A�d�C���Ƃɂ����Ă͋K���ɘa�̌��ʁA�d�͎s��̘Z�������R�����ꂽ�������͂킸�������i�܂Ȃ������B����͓d�͉�Ђ��J���e���I�}�C���h�����Č݂��̋�������N���Ȃ������Ɠ����ɐV�K�Q���҂ɑ���Q����ǂ��ێ����Ă������߂ƍl������B�o�ώY�ƏȂ͂����������ԂւƑΏ������S�ʎ��R���̌�������s�������Ƃ���V���ȃ��[���ӓI�ɓK�p���������Ƃ�����B

�@��O�ɓ��{�^������`�̒��̎d��ꂽ�ƊE�̂��Ƃł͓Ɨ��̋K���@�ւ����������\���͒Ⴂ���Ƃɂ��ďq�ׂ�B�d�C�ʐM���Ƃł͐V�K�ʐM���Ǝ҂������K���ɘa�ɑ��ď��ɓI�ȑԓx���Ƃ�͂��߂��X���Ȃɕs�M���������ēƗ��K���@�ւ̐ݗ������߂��B����������̌��������������Ɨ��K���@�ւ̐ݒu��X���Ȃ͔F�߂邱�Ƃ͂Ȃ������B����A�d�C���Ƃɂ����Ă��������������Ɨ��K���@�ւ��ݒu����邱�Ƃ͂Ȃ������B�d�C�ʐM���ƂƓd�C���Ƃł͏����������A�ƊE�̋K���ƐU�����s���n�ʂ���������Ƃ�F�߂邱�Ƃ͂Ȃ������B��������O������B���Z�Ƃł�1990�N��ȍ~�̐[���ȋ��Z�s���ɂ����Z�s���ɑ���s�M�������܂��Ă����B�o�ύ����S����b�ƂȂ����|����2002�N�ɑ���s�c�Ƃ̑Η��ɂ�������炸�u���Z�Đ��v���O�����v�����s���A�s�Ǎ���������s�ɍs�킹���B�|���̓A�����J�����f���Ƃ�����v��������ꂽ�郋�[�������肵�A��������s�����i���[���E�x�[�X�^�s���j�B���Z�Ƃł͐��̌쑗�D�c�����̊��������W����A���Ƃ����͂ɉ�������[���E�x�[�X�Ő����I������葱�u���́u�l�I���x�����K�����Ɓv�ւƈڍs�����B���Z�Ƃł͋��Z�����Ɨ��K���@�ւƂȂ胋�[���E�x�[�X�Ŏ���`�F�b�N�^�s�����s���Ă���i�a�c2011�F258�j�B���Z�Ƃł͊����������烋�[���E�x�[�X�^�s���Ɉڍs�����Ƃ����_�œd�C�ʐM���Ƃ���ѓd�C���ƂƂ͑ΏƓI�ł���B

�@�ȏ�̎O�_������{�^������`�̂��Ƃł́A�K���ɘa��i�߂Ă����ɂ͌��E�����邱�Ƃ����炩�ɂȂ����B���߂ł͓��{�^������`�̌��E����������ɂ������ėL���ƂȂ肤��˖@�I�����`�ɂ��ďq�ׂ�B

�Q�D���E�B�ɂ��˖@�I�����`�Ƃ��̈Ӌ`

�@�{�߂ł̓��E�B�ɂ��˖@�I�����`�����{�^������`�ɑ��Ă����Ȃ�L�����������𖾂炩�ɂ���B

�@���E�B�́w���R��`�̏I���x�ɂ����đ����I�����`�𗘉v�W�c���R��`�ƂƂ炦�Ȃ����A���̃C�f�I���M�[=�����N�w������̃A�����J���{�ɕ��s�������炵�A�����`�̌�ނ����Ƃ��Č�����������B�����āA��@�Ɋׂ�������A�����J�̐����̐��ɑ�����v�ĂƂ��āA���v�W�c���R��`�ɂƂ��đ���V���Ȍ����N�w=�˖@�I�����`���N����i�Γc1992�F160�j�B���E�B�͓����̃A�����J�̎��R�����`�̐����ȉ��̎l�_�ł����Ĕᔻ����B���̔ᔻ�͗��v�W�c���R��`�͖���I�����x�ւ̊��҂����킹���������邪�䂦�ɖ��吭�{�s������Ƃ������̂ł���B���R��`�͈ӎv����̑�O���𑣐i�������A���ǂ͑�O�I��b�̌�����낤�����Ă���Ƃ������̂ł���B��葽���̐l�X�ɃA�N�Z�X�����^�����Ă�������Ζ���I���������s�g�����Ƃ������R��`�̉���͊Ԉ���Ă���Ƃ����i���E�B1981�F408�j�B��̓I�ɂ͗��v�W�c���R��`�ɂ���đ��ɐl���ɂ�铝���̌�ނ�������B���v�W�c���R��`�ɂ����Ă͏W�c�͋K���̑Ώۂł͂Ȃ��X����ΏۂƂȂ�A�W�c�̐��{�ւ̃A�N�Z�X�Ɩ������I����͐ϋɓI�ɍm�肳���B����䂦�ɗ��Q�W�W�c�͗v���ɉ����ĕ։v�z�����B���������v�����҈ȊO�̐l�X�͔r�������B���ɗ��v�W�c���R��`�̌����Ɋ�Â����Ƃ́A������n�o���ێ�����X��������B�W�c�Ԃɂ����đg�D�����ꂽ�W�c�ɑ�\�I���i���^�����邱�Ƃɂ���Đ��{����㉟�����邪�A�g�D���ꂴ��W�c�͂��̉��b�ɗ^��Ȃ��B��O�ɗ��v�W�c���R��`�͕ω��ɒ�R����ێ��`�ݏo���B���v�W�c�ƍs�������Ԃ̊W�����I�Ő����I�Ȃ��̂ɂȂ�ɂꗘ�v�W�c�͐��{�̐�����W�c�����ߒ��̈��艻�̂��߂̎����ɓ]�������悤�Ƃ��A�s�����@�ւ͊��ɌŒ�I�Ő������肳�ꂽ�W�c�݂̂�F�߂邱�Ƃɂ���ĎЉ�ߒ������艻�����悤�Ƃ���i�Γc1992�F168-169�j�B���̔ᔻ�͗��v�W�c���R��`�͐��{�\�ɂ���Ƃ������̂ł���B���v�W�c���R��`�ɂ���Đ��{�͏��W�c�ɑ��Č��͂��ϔC�������Ă��܂���̉����Ă��܂����Ƃ������Ƃł���i���E�B1981�F409�j�B��O�̔ᔻ�͗��v�W�c���R��`�͐��{��ޔp������Ƃ������̂ł���i���E�B1981�F409-410�j�B���v�W�c���R��`�ɂ���ă��[����K�����B���Ȃ��̂ƂȂ萭�{�̍s�������ʂ������邱�Ƃ��s�\�ɂȂ錋�ʁA���{�͑ޔp���Ă��܂��Ƃ������Ƃł���B��l�̔ᔻ�͗��v�W�c���R��`�́A���̓����@�\������I�葱���ɏ]���Ċ�������\�͂���߁A���ꂾ������I���{�s������Ƃ������̂ł���i���E�B1981�F410�j�B���v�W�c���R��`�ɂ��C���t�H�[�}���Ȗ���I�葱�����嗬�ɂȂ邱�Ƃɂ���ē����@�\�̐��������ቺ���A����I���{�s������Ƃ������̂ł���B

�@�ȏ�̎l�_�̔ᔻ���s���������Ń��E�B�͈˖@�I�����`�ɂ���ė��v�W�c���R��`�����v���邽�߂Ɉ˖@�I�����`�̒��s���B���v�W�c���R��`�̖�萫�͐��{�̓Ɨ��������̔j��Ƃ������Ƃɂ������B���̂��Ƃ͗��v�W�c���R��`�ɂ����Ė@���ے肳��Ă��邱�Ƃ��Ӗ�����B���v�W�c���R��`�ɂ����Ă͖@�����荞�ޗ]�n���قƂ�ǂȂ��B�Ƃ����̂��@�͐����ߒ��ɉ�����A�W�c�̋����̏��g�Â���Ƃ���̃Q�[���̃��[����ύX����������ʂ����A����Đ��{�𐭎��ߒ����玩���������x�ɂ��邩��ł���B���E�B�͐��{�̗��v�W�c�ɑ��錠���̈ϔC�̊��s�����ȖړI�Ɖ����A���������S���u���������܂܂ɍs�����Ɉς˂��邱�Ƃɂ���āA�a���Ɖ����Ƃ����B�����̃A�����J�Љ�ɂ����ė��v�W�c���R��`�ɂ�錠���̈ϔC�̌����̖�����Ȋg��͍s���@�ւƗ��v�W�c�Ƃ̃C���t�H�[�}���Ȍ��������A�g�D���ꂽ�W�c�ɓ������A�g�D���ꂴ��l�X�ɂ̓A�N�Z�X�̍���������炵���B����䂦�ɁA�@�̎x�z�̌����Ɋ�Â��ăt�H�[�}���ȏ����ɐ����̌�����ς˂邱�Ƃ͈���ł͍s���̍ٗʂ̕������߁A�s���@�ւƌڋq�W�c�Ƃ̖������I���̗]�n�����Ȃ������A����đg�D���ꂽ���v�W�c�̓����ɑŌ���^����B�����đ����ł͋c��̋@�\�̍Ċ������𑣂��A��ʓI�K�����߂���������߂�g�D���ꂴ��l�X�̃A�N�Z�X�̋@����g�傷��i�Γc1992�F172-175�j�B

�@�{�_�ɂ�������{�^������`�Ŗ��ƂȂ����̂́A���ɓ��{�^������`�̂��Ƃł̐���͊����W�̋����W�̒��ōs���₷�����Ƃł���A���Ɋ����̋����W�̂��Ƃł͓����̖ړI����͂���Ė@����[�������ӓI�ɉ^�p����邱�Ƃł���A��O�ɓ��{�^������`�̒��̎d��ꂽ�ƊE�̂��Ƃł͓Ɨ��̋K���@�ւ����������\�����Ⴂ���Ƃł������B�����̕a���͗��v�W�c���R��`�ɂ���Ĉ����N�����ꂽ���̂ƍl������B���̗��R�Ƃ��ẮA�����̋����W�̒��ł̓C���t�H�[�}���ȏ����Ɋ�Â����̍s���Ɩ��̌ڋq�W�c�Ƃ̊ԂŖ������I�Ɍ����s����ƍl�����邩��ł���B�d�C�ʐM���ƂƓd�C���Ƃł́A���v�W�c�ł���NTT��d�C���ƘA����Ȃǂ��s���ւ̓����������s���A���炪���e������v�Ă݂̂����s�����Ă����B���{�^������`�͋ƊE���ƂɎd���Ă��邪�e�ƊE�̒��œW�J����Ă��������ߒ��͗��v�W�c��`���̂��̂ł���A���E�B���ᔻ�����A�����J�����̐��Ɠ��l�ɁA���{�̐����̐����傫�Ȍ��E������Ă���B���������ă��E�B������s���̐����葱���ɂ��@�̎x�z���O�ꂳ���A���{�^������`�̕�������E�����z���邱�Ƃ��ł���B���E�B�͍s���@�ւ���ʓI�K�����쐬���邱�Ƃ͍s�����͂����ӔC�I���\���I�Ȃ��̂ɂ���Ƃ����B�s���ߒ��̏����ɂ����ċK���쐬������Ƃ������Ƃ́A���̋@�ւɌ��\��^�����@�������@�����ɂ����Ă����Ӗ��₻�̋@�ւ̎Љ�I�����ɂ��Ă悭�������邱�Ƃ𑣂�����ł���B�s���K�������m�ɂ����Η��@�{�����ƑS�̂�]�����邱�Ƃ��\�ɂȂ�i���E�B1981�F420�j�B�{�_�̎���ɂ����ėX���Ȃ�ʎY�Ȃ͈�ʓI�K���������Ȃ��������߂ɁANTT��d�͉�ЂƂ̊Ԃŋ����W���ێ��������Ă��܂����ƍl������B�����X���Ȃ�ʎY�Ȃ�����̖�������ʓI�K���ł����Ė��炩�ɂ��Ă���K���ɘa�̌��ʂ�����ŒNjy����邱�ƂƂȂ��Ă������낤�B�������A��ʓI�K�����Ȃ��������߂ɍ���͋K���ɘa�̐��ʂ�]�����邱�Ƃ��s�\�ƂȂ��Ă���B�ȏォ����{�^������`�̌��E�ɑΉ����邽�߂ɂ͈˖@�I�����`���L���ɂȂ肤��B�˖@�I�����`��O�ꂷ��ł��K���ɘa�̐i�܂Ȃ������d�C�ʐM���Ƃ�d�C���Ƃɂ����Ă��K�Ȑ��x���v���s����悤�ɂȂ�ƍl������B

�Q�l����

�����V�������B

�є��� 2007 �w���{�̓����\���x�������_�V�ЁB

�Γc�O 1992 �w���R�����`�̐����́x�@�������ЁB

�����F 1983 �w������{�����o�ς̍\�}�x���m�o�ϐV��ЁB

�k�앐�N 2011 �w�����d�́\���s�̖{���x���m�o�ϐV��ЁB

�����p�� 2011 �w������v���Ɓx�L��t�B

���ώ��� 2010 �w�ʐM�Y�Ƃ̌o�ϊw�x��B��w�o�ʼn�B

�{�c�S�q 2005 �w�ʐM�O���[�o�����̐����w�\�u�O���v�Ɠ��{�̓d�C�ʐM����x�L�M�������ЁB

�����m 2011 �w�d�͎��R���\�����d��������n�܂���{�̍Đ��x���{�o�ϐV���o�ŎЁB

�����d�Y�� 2010 �u�o�u��/�f�t�����̓��{�o�ςƌo�ϐ���v��7���w�\�����ƋK���ɘa�x�c���`�m��w�o�ʼn�B

�����d�̓z�[���y�[�Whttp://www.tepco.co.jp/ir/kojin/jiyuka-j.html�B

�����H�ƐV����ޔ� 1998 �w�v�V�@�����d�́\21���I�헪�̂��ׂāx�����H�ƐV���ЁB

���{�o�ϐV�������B

���{���N�A����~�i�� 2000 �w�K���ɘa�̐����o�ϊw�x�L��t�B

������v�Ė� 1981 �w���R��`�̏I���x�ؑ��ЁB

���c�M�� 1992 �w�s��ƍ��Ɓx�ؑ��ЁB

�a�c�m�T 2011 �w���x���v�̐����o�ϊw�\�Ȃ����ʐM�Z�N�^�[�Ƌ��Z�Z�N�^�[�͈قȂ铹�����ǂ������H�x�L�M���o�ŎЁB