このように社会党は支持を失う一方で、国民世論は左傾化するという奇妙な状態が70年代にはおきていた。これは自民党政治の政治腐敗・開発第一の政策に有権者への反発によるものだ。この反発は国政レベルでは野党陣営の多党化として現れる。地方政治レベルでは革新自治体の登場として現れた。革新自治体とは革新陣営が首長である自治体を指す。東京都の美濃部、横浜市長飛鳥田などが典型とされる。しかしながら、革新自治体の隆盛と社会党の党勢向上とはリンクしていなかった。革新首長の躍進は、保守系首長と比較して個別政策、個人的人気や公明党、共産党の組織力が要因であった。革新自治体と社会党のつながりは見た目によらず希薄であった(33)。それどころか共産党の躍進を受けて、野党共闘路線に疑問を唱える勢力も現れ、社会党は次第に自民党候補に相乗りするようになる。ここに革新自治体は終焉を迎えた。

70年代の党内政治を考察したい。党内においては社会主義協会が熱心な活動により勢力を拡大させた。向坂がマルクス・レーニン主義へ左傾化したことで、社会主義協会も左傾化した。1970年当時において社会主義協会(向坂派)は党大会代議員獲得数で、江田派、佐々木派を抑えて最大勢力となり77年には社会党代議員の25%に達していた。社会主義協会の勢力拡大は、佐々木派の警戒心を抱かせることとなり、74年には佐々木派と江田派は和解し社会主義協会への対決姿勢を明らかにしていく。だが77年党大会衆院選挙で江田・佐々木が落選すると、協会派は江田派・佐々木派批判を展開した。とりわけ「活発な党活動を展開した江田に非難が集中し、江田は反論の機会すら奪われ、離党を決意する」(34)。江田はその後急逝し、党内は反協会派で結束した。スト権ストの敗北以後合理化路線を唱えた総評は社会主義協会を見捨てた。こうして社会主義協会は一時期ほどの力を失った。

②70年代の社会民主主義化の可能

70年代社会党は停滞傾向であったが、社会党が社会民主主義化は不可能でなかった。1つには世論全体の左傾化がある。社会が大衆化や無党派層化が進み、得票は流動的になっていた。社会民主主義的政策は有権者に十分受け容れられる可能性があった(35)。江田自体が社会民主主義路線を志向し、民社党・公明党との連立を模索していた。民社党・公明党も江田に接近し、71年参議院選挙では選挙協力もなされた。50年代、60年代とは異なり70年代の外部環境は社会党の社会民主主義化を後押ししていた。74年以降社会党内では、協会派と反協会派の対立が激化していた。反協会派が早い時期に統一行動に出れば社会民主主義化は可能であったと言える。実際に江田の死後、80年代に入り社会党は社会民主主義路線へと転換している。ではこのような条件にもかかわらず、なぜ社会党は社会民主主義化する事ができなかったのだろうか。それは60年代と同じく、総評依存の資源動員と党の体質が社会党の社会民主主義化を大きく阻害したと考えられる。それぞれ考察していきたい。

総評は民間労組への影響力を失いつつはあった。だが公労協が階級闘争主義を持っており総評も階級闘争主義的であった。75年のスト権ストでの敗北まで、総評は社会党の社会民主主義化を志向する動きを阻害する役割を果たしていたと考えられる。60年代から続く総評の衰退にも関わらず、社会党は地方組織の拡充を行わなかった。1つには財源・人材不足があった。もう一つは拡充を行わなくても、総評による資源動員により平均120議席を組織票で獲得することができたからである。結局労組に社会党下部組織を代替してもらう状況であった。社会民主主義化を阻害した力としてもう一つある。それは総評と共に大きな役割を果たした社会主義協会であった。なぜなら社会主義協会と総評指導部はイデオロギー的親和性があり、社会党の社会民主主義化を阻害する志向で両者は一致していたからだ。社会主義協会はレーニン・マルクス主義化したことで、イデオロギー的動員を可能にし、組織拡大に成功した。この結果社会党代議員数で向坂派は最大勢力に踊り出る事になる。このため社会党指導部も社会主義協会や総評の意向に反することができなくなった。例えば中ソ対立を巡っては、社会主義協会の領袖向坂がソ連を礼賛したため党執行部(石橋委書記長)もソ連よりの姿勢を打ち出した。これに対し親中派の佐々木派は、社会主義協会と対立した。これを機に江田との和解に動くことになる。しかし78年まで社会主義協会は勢力を一貫して拡大していた。社会主義協会の勢力を削ぐ、あるいは反社会主義協会の勢力を拡大しなければ、社会党の社会民主主義化は不可能であった。社会党が社会民主主義化するためには、党機関主義から執行部中心主義(議員らによる)に代わる必要がある。加えて下部組織を拡充する必要があった。しかし向坂派以外の社会党諸派は下部組織を拡充できなかった。結局社会主義協会の抵抗力を削ぐことを可能にしたのは、江田の離脱と逝去に端を発する、反社会主義協会派の団結であった。そして穏健化した総評の斡旋があったからであった。反協会派が自力で社会主義協会を押さえることはできなかった。構造改革理論の敗北同様、またしても社会党は歴史的文脈によって、自身のあり方を規定されたのである。

<終章>

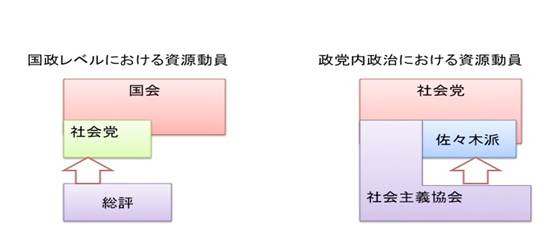

第3章、第4章を通じて分析した、本稿の結論を述べたい。60年から70年代を通じて社会党の社会民主主義化を阻害したのは、総評依存の資源動員と党組織のあり方であった。これを2つの次元に分ければ理解しやすいと思う。1つは国政レベルにおける資源動員であり、これを総評が担った。もう1つが党内政治(権力闘争)における資源動員であり、佐々木派が主導権を握るために社会主義協会の資源を用いた考えることができる。

図3 次元レベルにおける資源動員のあり方

注: 四角は勢力を示している。矢印は資源の調達先と動員された方向を示している。

さて社会主義協会の勢力拡大を可能にしたのは党機関主義を中心とする社会党組織のあり方だった。山川均が立ち上げた社会主義協会には、向坂、高野、太田、岩井といった総評指導部が名を連ねていた。このことから総評と社会主義協会は歴史的に深いつながりがあった。まさに両者は社会党の教条主義化を果たした役割では、表裏一体の関係であっと言えよう。この表裏一体化した総評と社会主義協会を崩さなければ社会党の社会民主主義化は不可能であった。そのためには社会主義協会の影響力及ばないような地方組織の拡充が必要不可欠であった(36)。地方組織拡充を妨げた要因はやはり党内抗争に力を費やしたことであろう。これは自民党と比較すれば良く分かる。自民党が政権党に留まるために、党内抗争を棚上げにして団結した。それに比べて社会党はイデオロギー対立があった分、党内抗争が激化することになった。自民党と対比しても、党組織のあり方や末端組織力のなさは明らかだ。こうした党組織や自前の組織力のなさが社会党の衰退を決定づけた。

このほかにも歴史的文脈に社会党が規定されていたことも指摘できる。片山哲内閣に端を発する連立恐怖症もあって、社会党は社公民路線、社共路線に踏み出せなかったともされる。社会党の社会民主主義化を阻害した要因としては何より西尾派の離脱が大きい。西尾・江田にしても、他派閥に対して政策的歩み寄りができる現実的感覚があった。仮に西尾派が離脱せずに60年代の安保闘争まで党内に留まっていれば、政策的親和性がある江田派との結びつきが可能であったと言える。62年まで江田派は河上派(社会党右派・中間派)と和田派(左派だが現実的政策を志向)と連携を組んでおり、ここに西尾派が提携できる可能性は高いように思われる(37)。しかし西尾派が離脱したことで、構造改革理論は理論的に脆弱性を抱えることになった。また佐々木派に対抗するための勢力を失うことになった。

社会民主主義化の好機は、社会主義協会と総評の表裏一体の関係に亀裂が入った時であった。しかし第2章で考察したようにこの亀裂が顕在化したとき、社会党このとき党勢を失いつつあった。党内の亀裂と組織の疲弊により、選挙を戦える力を持っていなかったのだ。加えて社会党が社会民主主義化しようとしても、社会主義協会の流れは党内抵抗勢力として残存した。これを精鋭化した一部労組がバックアップしたことで大きな抵抗力を持つことになった。この残滓は今日でも護憲平和主義や一部左翼集団として残っている。

最後に今後の課題を述べて本稿を閉じたい。やはり課題としてはミクロレベルでの考察が出来なかったことが挙げられる。例えば世論の動向を得票数(絶対得票数)や議席数で今回は判断したが、当時の報道の様子なども踏まえて分析する必要があったと考えている。特に地方活動家のオーラルヒストリー研究の成果(38)を反映できていない。本稿では構造改革派を支持した活動家の変節ぶりを、社会主義協会の地道な活動によって取り組まれたと説明している。しかし、それ以外の要因はなかったのかについては十分な考察を加えていない。また思想的分析も不十分であった。労農派マルクス主義の系譜に連なる社会主義協会が何故マルクス・レーニン主義へと変わったかも説明していない。これをソ連・中国による政治工作に落とし込むのはあまりに安直であろう(実際にはなされていたらしいが、今回は分析の対象にしなかった)。そして時間の制約で民社党・河上派の分析ができなかった。次回の卒論のテーマはまだ未定であるが、日本社会党の次は民社党や共産党を分析し、野党共闘がどれほど現実性を持っていたか分析したいと考えている。

<脚注>

(1)これは小泉政権下の時、民主党が「改革の党」として新自由主義的政策を掲げ有権者の支持を訴えていたことからもわかるだろう。

(2)以後断りがない場合は社会党=日本社会党を指す。

(3)大獄秀夫『日本政治の対立軸』中公新書、1995年、4頁。

(4)新川敏光『幻視の中の社会民主主義』法律文化社、2007年、51頁。

(5)自民党側もこの点を認識して政策を打ち出していた。1973年には田中内閣は福祉元年を打ち出して福祉拡充を図った。また大平内閣も量から質への転換を図っていた。詳しくは福永文夫『大平正芳―「戦後保守」とは何か』中公新書、2008年を参照せよ.

(6)岡田一郎『日本社会党?その組織と衰亡』新時代社、2005年、184頁。

(7)階級政党=労働者政党、大衆政党=国民政党と二つの志向を持つこの名称は森戸・稲村論争によって決着した。右派・左派双方の妥協の産物である。玉虫色の決着になったことで社会党はこの後も幾度となく党内対立に悩まされた。

(8)新川敏光、前掲書、67頁。

(9)正式名称は「日本における社会主義への道」(1964年)

(10)これはカウツキー型マルクス主義の理論の1つである。資本主義において恐慌は不可避であるとして、この恐慌で階級闘争が激化し結果的に社会革命がおこるとした理論。

(11)ここでは五十嵐仁の紹介を行っている岡田(前掲書),pⅶと村上信一郎「日本社会党とイタリア社会党」『日本社会党―戦後革新の思想と行動』、日本経済評論社、2003年、171頁を著者なりにまとめた。

(12)これは谷聖美『日本社会党の盛衰をめぐる若干の考察?選挙戦術と政権・政策戦略』選挙研究vol.17(2002)、84~99頁に詳しい。

(13)石川真澄、山口二郎編『日本社会党?戦後革新の思想と行動』日本経済評論社、2003年、222~223頁から筆者が作成。

(14)岡田、前掲書、31頁。

(15)新川、前掲書、77頁に詳しい。

(16)新川敏光、前掲書、73頁。

(17)西尾派は社会党執行部(鈴木委員長)を支持していた。これは1958年の鈴木委員長の「釧路談話」を支持した事からも明らかである。党内対立が激化したのは1959年の総選挙を受けての党再建論争がきっかけであった。

(18)原彬久『戦後史のなかの日本社会党―その理想主義とは何であったのか』中公新書、2000年、140~141頁。

(19)中北浩爾『日本社会党の分裂』「日本社会党―戦後革新の思想と行動」、日本経済評論社、2003年、64頁。

(20)このとき社会党は石橋委員長であった。彼自身は政治家としては卓越した手腕を持っているとの評価があるが(石田真澄、前掲書、204~206頁)、社会党の古くさいイデオロギー体質を継承した政治家としてのイメージを払拭することができなかった。この事が「ニュー社会党」を打ち出したのにも関わらず支持を得られなかった要因と推測できる。

(21)革命とは一時的な断絶を示す。戦前・戦後における断絶を「八月革命説」という言葉で説明するのと同義の使い方である。なお平和革命は、恐慌や社会不安によって階級闘争が激化し、合法的に社会主義政権ができるという理論である。

(22)岡田、前掲書、79頁。

(23)中北浩爾、前掲書、55~56頁。

(24)三池闘争・安保闘争などの院外闘争が盛り上がったのに関わらず、社会主義革命には繋がらなかったことに対して労農派マルクス主義を乗り越えようとして新たな理論を模索していた。

(25)梅澤昇平『戦後“革新”政党とイデオロギー―西尾末廣と江田三郎の“社会主義”』、「法政論叢 45(2)」、14~26頁、2009年、日本法政学会

(26)構造改革理論は社会改良を通じて社会主義を実現する理論である。社会改良を志向する点では社会民主主義と同じである。ただし最終的なゴールが社会主義の実現か、社会改良的な政策実現を最終的目標とするかで異なる。なお安東仁兵衛はこの見方をしている。

(27)1949年衆院総選挙で、社会党は片山内閣の倒閣・昭電疑獄でイメージダウンし、社会党が143議席から48議席に落とした。このことは当時の社会党が知名度と言ったイメージで選挙を戦っていたことを示している。

(28)岡田、前掲書、5頁を参照。

(29)これは1958年、1959年の選挙結果を受けて党内から指摘されていた。社会党が一番支持を伸ばした時期であるが、社会党議員もこの現状を十分認識していた。財政基盤と世地方組織の拡充を図ろうとしたのが、江田三郎の党機構改革であった。

(30)石川真澄『日本社会党:最後の光芒と衰滅』「新潟国際情報大学情報文化学部紀要 2」39~49頁, 1999年の図1、2を参考にしている。

(31)新川、前掲書、110頁を参照。

(32)岡田、前掲書、161頁の表5を筆者なりに編集した。

(33)岡田、前掲書、147~151頁に詳しい。この中で美濃部陣営にとって社会党の存在はむしろお荷物となっていた感もあり、社会党と革新首長とのつながりは希薄であったと言える。

(34)新川、前掲書、171頁。

(35)これは革新自治体の背景として社会民主主義的政策(福祉政策、公害対策等)が有権者から支持されたことがある。国民世論の背景を考えれば社会党の社会民主主義化により都市中間層の支持を調達できたと考えられる。

(36)1975年には社会党千葉県本部では協会派と反協会派が対立することになった。末端の組織での対立は、裏を返せば反協会派の地方活動家もいたことを示唆している。社会主義協会は、マルクスレーニン主義派ではない活動家の入党を妨害したりしていた。

(37)70年代、社会党アレルギーがあった民社党も社会党の連立を模索した。江田派の政策も民社党の共通項があったからであり、民社党は江田に合流を呼びかけていたとも言われる。

(38)例えば社会党が編集した党機関誌や、国鉄労組の闘いなどを記した著作が数多く存在している。しかし、今回はそれら文献資料にまで時間を割くことが出来なかった。

<参考文献>

安東仁兵衛『日本社会党と社会民主主義』現代の理論社、1994年

石川真澄『戦後政治史 新版』岩波新書、2004年

石川真澄『日本社会党:最後の光芒と衰滅』「新潟国際情報大学情報文化学部紀要 2」39-49頁, 1999年

石川真澄・山口二郎『日本社会党―戦後革新の思想と行動』日本経済評論社、2003年

梅澤昇平『戦後“革新”政党とイデオロギー―西尾末廣と江田三郎の社会民主主義』「法政論叢」14頁-26頁, 2009年

大獄秀夫『日本政治の対立軸?93年以降の政界再編の中で』中公新書、1999年

岡沢憲英『政党政治システムの変容―五五年体制の比較政治学』、

岡田一郎『日本社会党―その組織と衰亡の歴史』新時代社、2005年

北岡信一『自民党―政権党の38年』中公文庫、2008年

久米郁夫『労働政治―戦後政治の中の労働組合』中公新書、2005年

谷聖美『日本社会党の盛衰をめぐる若干の考察―選挙戦術と政権・政策戦略』選挙研究vol.17(2002)、84~99頁

中村政則『戦後史』岩波新書、2005年

福永文夫『大平正芳―「戦後保守」とは何か』中公新書、2008年

新川敏光『幻視の中の社会民主主義』法律文化社、2007年

原彬久著『戦後史のなかの日本社会党;その理想主義とは何であったのか』中公新書、

2000年

兵藤ツトム『労働の戦後史(上)』東京大学出版会、1997年

的場敏博『戦後前半期の社会党―指導者の経歴を手掛かりに』「年報政治学」 Vol. 42 、1991年、 No. 0、75頁-95頁